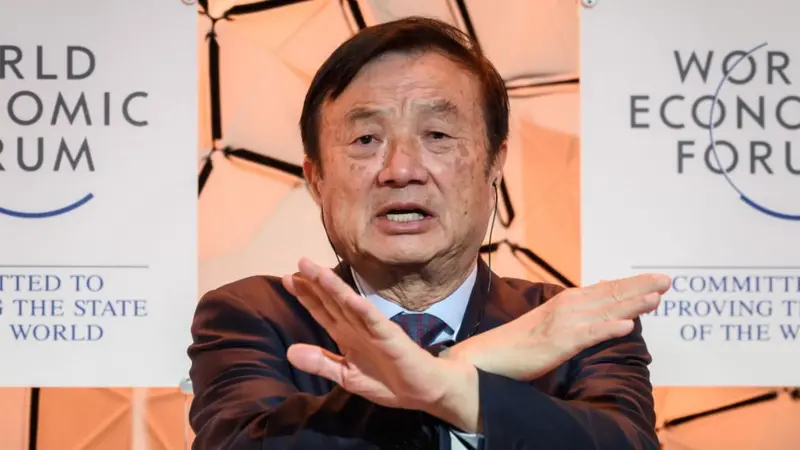

“中国的优势在于,虚拟世界正好用到中国的玄学。我给外国公司做动员,叫他们要把研发机构搬到中国来,为什么?因为西方的机械唯物论,形而上学的时代要过去了,要进入中国的哲学时代,也就是玄学。所以他们大规模搬进来,搬进来之后就把大学生的招聘工资提高了。我们公司就批判我,是我让他们招不到人了,也逼我们承认人的价值。”

这段话出自 2016 年任正非接受新华社记者专访。

任正非提到的“玄学”更多指向中国哲学中系统性、混沌性和关联性的思维方式,与西方机械唯物论的线性、分割式思维形成对比。例如:

整体观与复杂性处理:

中国哲学(如《易经》《道德经》)强调“天人合一”和万物互联的宇宙观,认为现象之间通过复杂关系交织,而非孤立存在。这种思想有助于处理现代算法中非线性、高维度的数据关联问题。例如,人工智能通过大数据发现“看似风马牛不相及的事物之间的关联”,正是中国玄学在古代数据不足时通过直觉和整体观察试图实现的

灰色哲学与开放性:

任正非提出的“灰色哲学”源自中国玄学,主张在黑白之间保留灰度,避免绝对化的判断。这种思想在算法设计中体现为对不确定性的包容,例如深度学习模型的概率性输出和多模态融合,而非追求单一“正确答案”

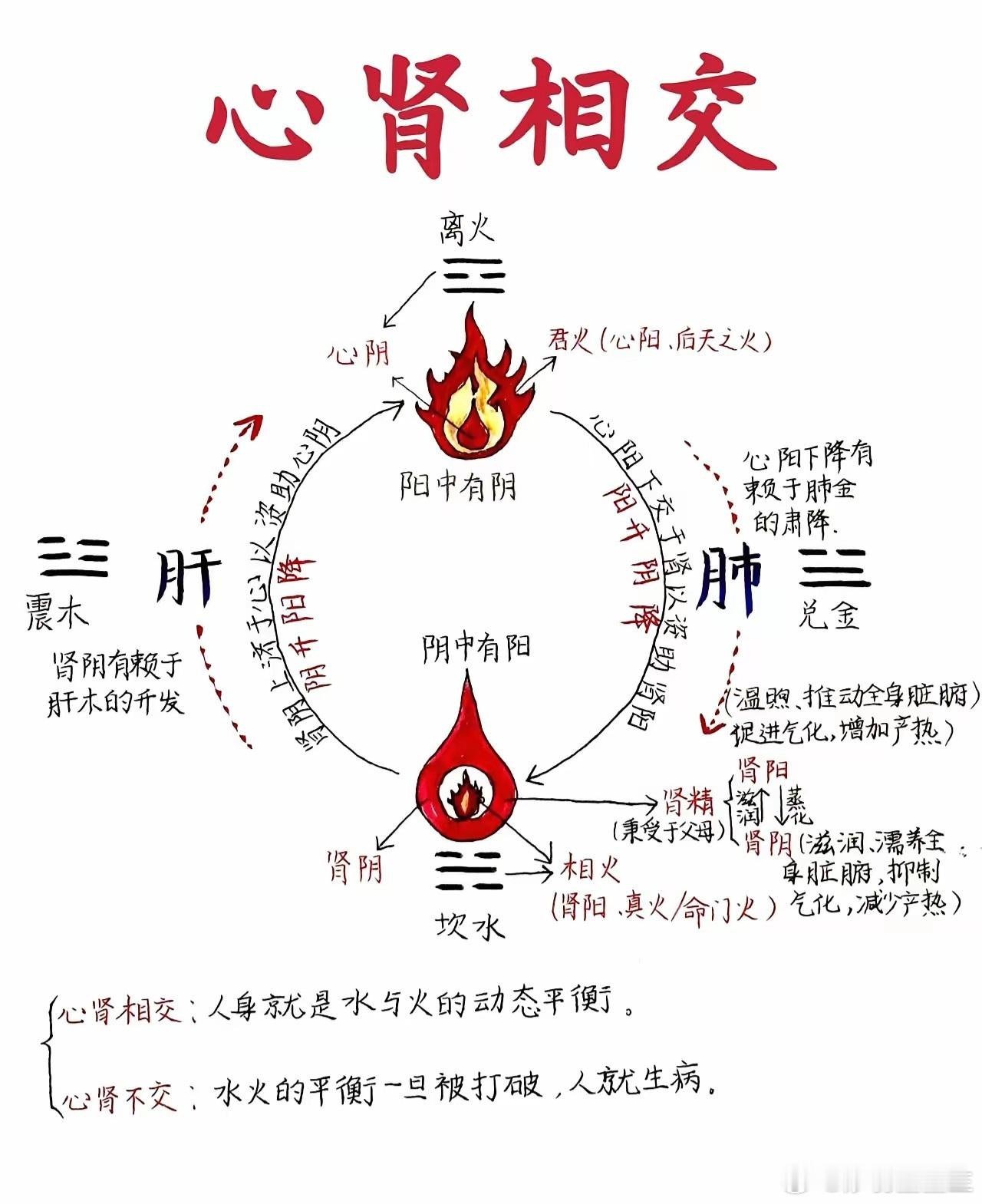

二、辩证逻辑与动态平衡

中国哲学的辩证思维(如“阴阳”“有无”)对算法优化具有启发意义:

矛盾统一与动态平衡:

如《道德经》中“有之以为利,无之以为用”,强调“有”与“无”的互补性。在算法设计中,这可以转化为对效率与创新、短期利益与长期目标的动态平衡。例如,华为在技术研发中既追求硬件性能(“有”),又重视软件生态的开放性(“无”),形成技术迭代的可持续性

适应性而非确定性:

西方传统科学追求精确建模,而中国哲学更强调“顺势而为”。在复杂系统(如自动驾驶、社会网络分析)中,算法需具备动态适应能力,而非依赖固定规则。例如,华为提出的“让听到炮声的人呼唤炮火”,即通过分权决策实现灵活响应,背后是管理哲学与算法分治思想的共通性

三、人本主义与价值导向

任正非强调“人的价值”,这与中国哲学中“以人为本”的思想一脉相承:

人性化算法设计:

西方技术常以工具理性为主导,而中国哲学注重技术与人文的结合。例如,华为要求中高层管理者学习哲学,以理解“人心”和团队协作,这种思想可延伸到AI伦理设计,确保技术服务于人的全面发展而非异化人性。

长期主义与生态思维:

中国哲学中的“道法自然”强调系统可持续性。在算法开发中,需避免短视的数据滥用,转而关注技术对社会的长期影响。例如,华为在5G技术中兼顾性能与环保(如低功耗设计),体现了对“天人合一”的实践。

四、数据关联与现象预测的潜力

任正非提到“玄学算法之高明”,实则是肯定中国哲学在有限数据下发现关联的能力,这对现代算法的启示包括:

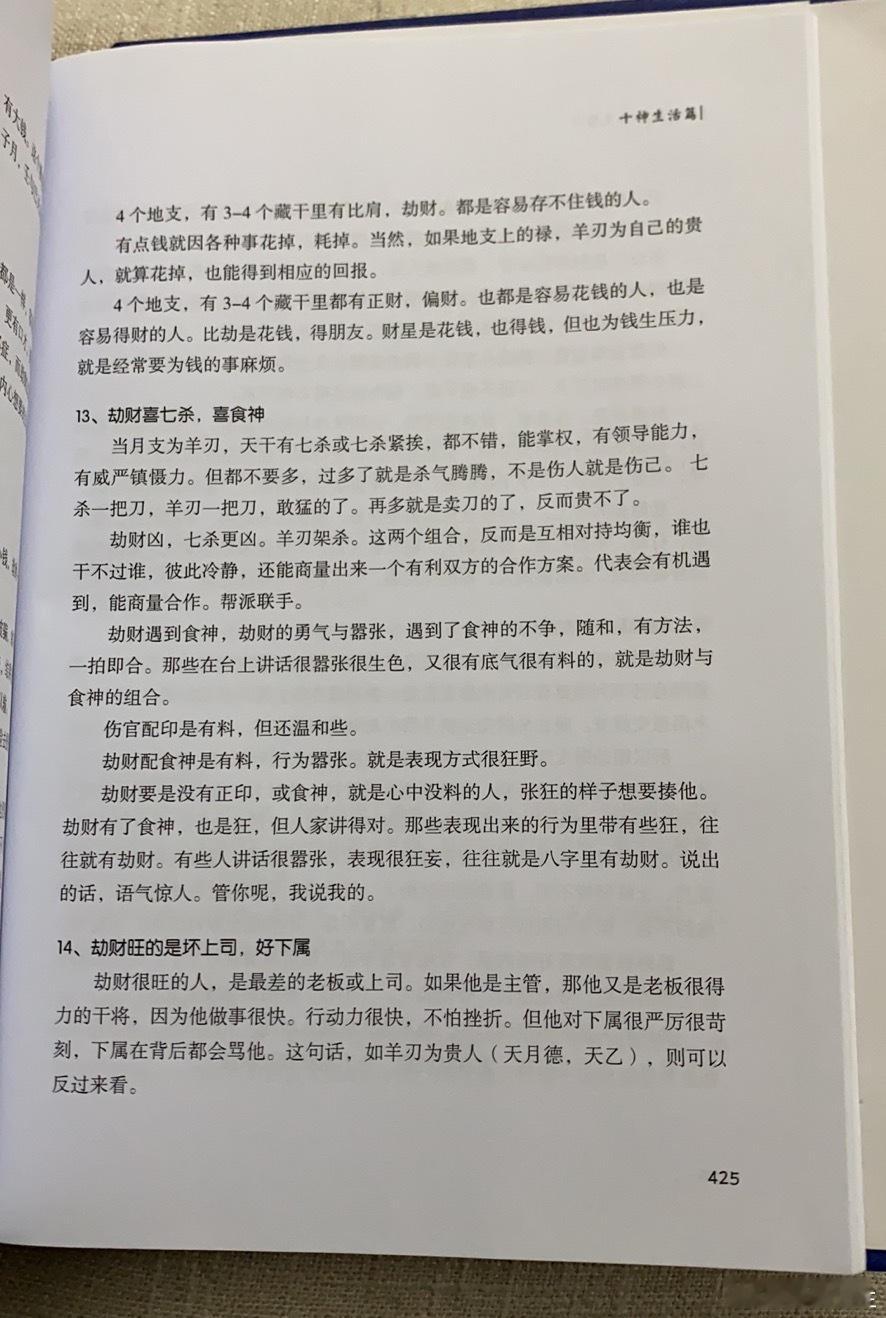

小数据与直觉建模:

古代玄学(如《梅花易数》)通过有限现象推导规律,类似于现代AI中的小样本学习(Few-shot Learning)。在数据稀缺领域(如医疗罕见病诊断),这种思维可帮助算法突破数据依赖瓶颈。

跨模态关联挖掘:

中国哲学擅长将天文、社会、自然现象综合考量,类似多模态AI的数据融合。例如,华为在智慧城市项目中整合交通、气候、人口数据,正是通过多维关联优化决策

任正非的观点揭示了技术竞争本质上是思维方式的竞争。中国哲学的整体性、辩证性和人本主义,为虚拟世界的算法设计提供了以下优势:

处理复杂系统的能力:通过关联性思维优化神经网络架构;

动态适应性:利用辩证逻辑设计弹性算法;

伦理与价值嵌入:将人文关怀融入技术底层逻辑。

未来,随着AI向通用智能演进,中国哲学的“玄学”思维可能成为突破技术瓶颈的关键路径之一。正如任正非所言,唯有开放吸收东西方智慧,才能“用万事万物的真看世界”,推动技术与文明的共生