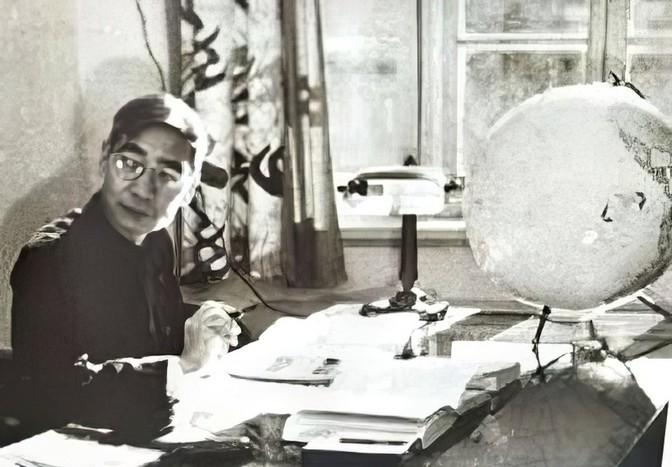

1968年,一架飞机即将着陆时突然失控坠落,2具烧焦的尸体紧紧抱在一起。人们费力分开,不料,他们的胸部中间掉出一个完好无损的公文包,里面的文件让在场士兵跪地痛哭。 1968年12月5日凌晨,一架飞机在即将着陆北京机场时突然失控,轰然坠落。飞机上载有我国"两弹一星"元勋郭永怀和他的警卫员。当救援人员赶到现场时,飞机已成一片火海,处处是焦黑的残骸。人们在残骸中发现了两具紧紧相拥的烧焦尸体,费了很大力气才将他们分开。就在此时,一个奇迹出现了:在两人的胸部之间,一个公文包完好无损地躺在那里。打开公文包,里面装着的正是郭永怀烈士生前最后一刻拼死保护的绝密文件。 噩耗传来,郭永怀的妻子强忍悲痛。她没有流泪,只是默默拿起为丈夫准备的生日礼物——一件亲手织就的红毛衣,抱着年幼的女儿不住叹息。她深知,丈夫把自己的一切都献给了祖国,把所有的牵挂都留给了家人。 郭永怀用自己的实际行动诠释了一位老一辈科学家的家国情怀。他曾说:"我是中国人,愿意为祖国的江山奉献一切。"为了心中的理想和信念,他两次付之一炬珍贵的科研资料,一次又以血肉之躯守护国家机密,彻底将个人置于危险之中,舍生忘死。他是新中国科学事业的开拓者,也是民族精神的优秀代表。 郭永怀,这位中国近代力学的奠基者,以其卓越的学术成就和无私奉献的精神,为新中国的科技事业书写了不可磨灭的篇章。他的一生跨越了20世纪的多个历史阶段,其足迹从山东的农家到国际一流学术殿堂,再到新中国国防科技的核心,是一位真正的科学英雄。 1909年,郭永怀出生在山东荣成一个普通的农民家庭。尽管家庭经济条件有限,但他的父母深知教育的重要性,对他的成长寄予厚望。这种环境培养了郭永怀勤奋刻苦的品格,也激发了他对知识的渴望。1935年,他从北京大学物理系毕业,展现出卓越的科学潜力。面对中国当时的科技落后局面,他决心通过更高水平的学习与研究,为国家科技振兴贡献力量。 为了追求更高的学术目标,郭永怀前往美国加州理工学院深造。在那里,他师从著名的空气动力学家冯·卡门,从事航空工程研究。1945年,他获得博士学位,并迅速在空气动力学领域崭露头角。他发现了上临界马赫数,发展了奇异摄动理论中的变形坐标法,这一成果后来被国际学术界称为PLK方法,对现代空气动力学研究具有深远影响。这一阶段,郭永怀不仅赢得了学术声誉,还奠定了扎实的理论基础,为其日后回国服务积累了丰富的经验。 然而,当时的中国正处于内忧外患的困境中,科技水平极其落后。郭永怀深知,祖国需要的是能够带动科学技术发展的领军人物。1956年,他在事业巅峰时期毅然选择回国,成为推动中国科技事业发展的重要力量。回国后,他投入到新中国的国防科技研究中,参与了多项国家重点科研任务,包括核武器和导弹技术的研发。 郭永怀倡导并推动了中国高速空气动力学、电磁流体力学和爆炸力学等新兴学科的研究。他的研究不仅具有学术价值,更直接服务于国家的国防需求。在核弹和导弹事业中,他承担了关键技术的攻关任务,是中国“两弹一星”工程的核心科学家之一。他长期从事航空工程的研究,致力于将国际先进的理论与中国的实际需求相结合,为国家建立起自主的科技体系作出了巨大贡献。 1968年,郭永怀不幸在一次飞机失事中遇难。那时,他正紧急携带一份重要的科研数据返回北京。飞机失事后,人们在他的遗体中发现了一份完好无损的文件——这是他用身体护住的科研资料。这一场景震撼了无数人,郭永怀为科学事业献身的精神被永远铭刻在中国科技发展史中。他的英勇牺牲不仅展现了科学家的责任与担当,也深深触动了每一个了解他事迹的人。 郭永怀的卓越贡献不仅体现在学术领域,更体现在他对人才培养的重视。他是中国科学技术大学化学物理系的首任系主任,在任期间,他不遗余力地推动学科建设和人才培养,为中国培养了一大批优秀的科技人才。他深信,只有培养更多的科学家,才能确保中国科技的持续发展。他的这种远见卓识为新中国的教育事业留下了宝贵的遗产。 作为中国科学院学部委员,郭永怀的学术成就和精神遗产在国际上也得到了高度认可。2018年,以他名字命名的小行星“郭永怀星”被正式宣布,这既是对他科学贡献的肯定,也是一种对科学精神的致敬。 郭永怀的一生,是一部科学与爱国相结合的壮丽史诗。他用自己的智慧和努力,为中国科技事业的崛起奠定了坚实基础。他不仅是一位卓越的科学家,更是一位无私的爱国者。在那个科技落后的时代,他用行动诠释了科学家的社会责任和使命。他的精神将永远激励着后人,为实现更伟大的科技梦想而努力奋斗。