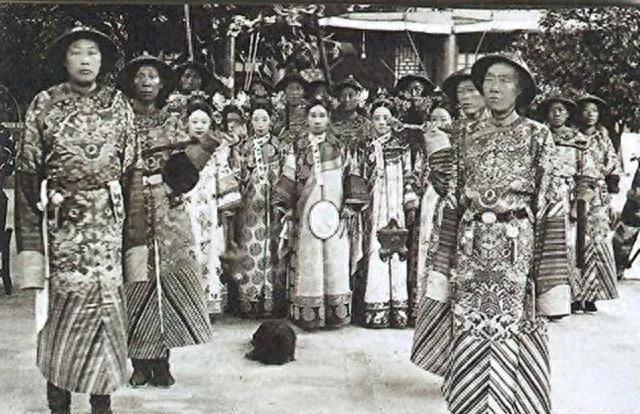

1875年,李鸿章求见慈禧,被太监李莲英拦在门外。李鸿章盛气凌人地怒斥道:“区区一个太监,敢拦我朝廷重臣?”谁料,几天后,李鸿章竟然毕恭毕敬地把20万两银票,送给了李莲英! 清朝末年,权力的天平正在发生着微妙的变化。随着慈禧太后垂帘听政,宫廷内外的权力格局被重新洗牌,一个特殊的群体再次浮出水面——太监。 这种变化并非偶然,而是晚清特殊政治环境的产物。当慈禧开始垂帘听政后,她需要可靠的亲信来维持自己的统治,而太监们因其特殊的身份,成为了最佳选择。 在众多太监中,李莲英的崛起堪称传奇。作为一个出身平凡的太监,他通过自己的努力和手段,一步步走到了慈禧身边最亲近的位置。 从1869年开始侍奉慈禧,李莲英展现出了惊人的能力。他善于察言观色,精通为官之道,更重要的是,他深谙权力运作的规则。 在宫廷这个复杂的环境中,李莲英展现出了非凡的生存智慧。他既能揣摩圣意,又懂得趋利避害,这使他在众多太监中脱颖而出。 李莲英在慈禧心中的地位越来越重要。他不仅负责慈禧的日常起居,更参与到朝廷政务的决策中。 这种参与并非表面文章,而是实打实的权力掌控。许多朝廷要员想见慈禧,都需要通过李莲英的引荐。 在这个过程中,李莲英逐渐成为了连接内廷与外朝的重要纽带。他的一举一动都可能影响到朝廷大臣的仕途命运。 53年的时光里,李莲英始终保持着惊人的政治敏锐度。他不仅没有犯过重大错误,更让慈禧对他的信任与日俱增。 这种信任不是凭空而来,而是建立在李莲英出色的工作能力之上。他总能在关键时刻为慈禧排忧解难,处理各种复杂的宫廷事务。 随着李莲英权力的不断扩大,朝中大臣们也开始重视这个特殊的太监。他们明白,要想在仕途上有所进展,就不能忽视李莲英这个关键人物。 李莲英的存在,某种程度上反映了晚清政治的病态。大臣们不得不讨好一个太监,这本身就说明了问题的严重性。 1875年,当时的直隶总督李鸿章接到慈禧太后的召见,本应是一件顺理成章的事情。 然而,当李鸿章来到宫门前时,却被太监李莲英以各种理由阻拦。作为一位位高权重的朝廷重臣,李鸿章从未遭受过如此对待。 在宫门外,李鸿章不得不等待了整整三天。这三天的等待,不仅是对一位大臣尊严的挑战,更是一场精心设计的权力游戏。 李莲英的这种行为,表面看来是在刁难李鸿章,实际上是在传递一个明确的信号。这个信号就是,即便是朝廷重臣,也必须正视他在慈禧身边的特殊地位。 面对这种情况,李鸿章起初选择了强硬的对抗方式。他想到了一个在当时看来可行的办法,那就是效仿丁宝桢除掉安得海的老方法。 这个计划的核心,是利用太监不得随意出宫的祖制。在李鸿章看来,只要能把李莲英骗出宫去,就能以违反祖制的名义将其处置。 于是,李鸿章给李莲英写了一封充满善意的信,邀请他出宫赴宴。这看似普通的邀约,背后却暗藏杀机。 但李鸿章远远低估了慈禧对李莲英的保护。当李莲英准备赴约时,慈禧及时出面阻止,让这个计划胎死腹中。 这一次失败的谋划,让李鸿章认清了现实。他意识到,在慈禧的庇护下,李莲英已经不是一个普通的太监。 形势比人强,李鸿章最终选择了妥协的道路。他派人送去了一封信,信中附带了20万两银票。 这笔巨额银票,不仅仅是一笔钱财,更是一种权力的确认。它标志着李鸿章正式承认了李莲英在朝廷中的特殊地位。 在这场博弈中,李鸿章表现出了难得的务实。他最终选择了暂时的退让,以换取长远的政治利益。 这样的选择并非懦弱,而是一种政治智慧的体现。在那个特殊的历史时期,有时候示弱反而是一种力量。 在这场权力的较量之后,李莲英展现出了更加老练的政治手腕。这一点在后来的瑞士钟表事件中得到了充分体现。 李鸿章为讨好慈禧,特意购买了一个精美的瑞士钟表作为寿礼。这个钟表不仅工艺精湛,还在每个整点会跳出写有祝福字样的小人。 然而,李莲英却巧妙地利用这件寿礼做文章。他提出了钟表可能会出现故障的隐患,成功地让李鸿章放弃了这件价值连城的礼物。 这个钟表最终落入李莲英之手,他随后对钟表进行改动,使其更符合慈禧的喜好。 宦官专权的现象在中国历史上并不罕见,但在清朝后期如此严重却是始料未及的。李莲英的权势之大,甚至超过了一些位高权重的朝廷大臣。 这种畸形的政治生态,最终加速了清王朝的衰落。当朝廷的注意力都集中在权力斗争和利益分配上时,国家的发展就会受到严重影响。 1908年,随着慈禧太后的驾崩,李莲英的权势也走到了尽头。他在守孝百日后,选择告老还乡,结束了自己长达五十三年的宫廷生涯。 1911年,在辛亥革命爆发的同一年,63岁的李莲英在北京病逝。他的离世,某种程度上也象征着一个时代的终结。 李莲英的坟墓位于北京六一小学,但1966年被挖掘时,棺内只有头颅和辫子,身躯不知所踪。