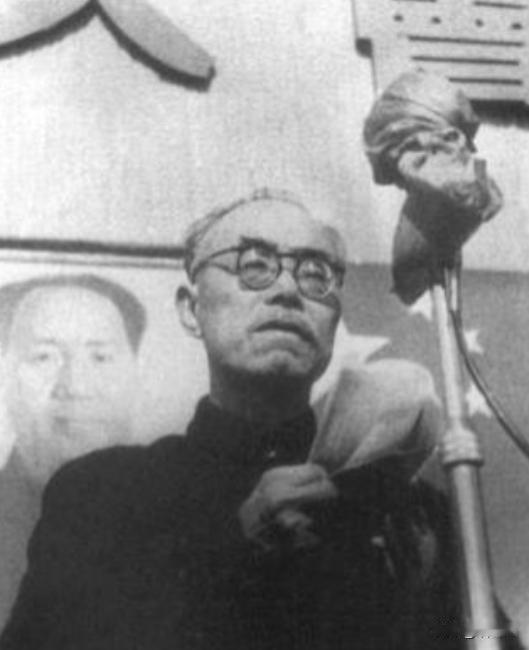

1950 年,周恩来提议入朝军队命名为“支援军”,然而黄炎培却提出异议:“自古道师出有名,名不正则言不顺。要打这个不好打的仗,应该怎么打?有了一个正义之名,仗就好打喽!” 信源:人民政协网 2023-07-31《“立国之战”中的中国民主党派》 朝鲜战争爆发,国际局势风云变幻。随着美军大规模介入朝鲜战争,中国的安全形势变得更加严峻。 毛泽东和中国政府的领导人们感到,若不采取行动,朝鲜半岛的局势将直接威胁到中国的边疆安全。 在这样紧迫的时刻,周恩来提议组织一支中国军队,前往朝鲜支援抗美战争,并命名为“支援军”。 周恩来的提议显然表达了对朝鲜人民的支持与援助的精神,直接而简洁,但这也引起了黄炎培的关注。 黄炎培,一位历经沧桑的老一辈政治家、学者,对于国家的形象、战略布局深具洞察。他见周恩来的提议虽简明,却忽视了一个重要的因素——“正义之名”。 黄炎培对这一问题提出了自己的看法。那时的他年事已高,但依旧保持着敏锐的思维。 他指出:“自古道师出有名,名不正则言不顺。要打这个不好打的仗,应该怎么打?有了一个正义之名,仗就好打喽!” 他认为,中国参与朝鲜战争不仅要出于对朝鲜人民的援助,更需要拥有一个正义的理由。 这一理由不仅是政治层面的,也要具备广泛的道义支持,能够为中国的参战行为赢得国际社会的认同与尊重。 黄炎培的观点引起了在场一位又一位领导人的深思,尤其是毛泽东。 毛泽东素来注重战略与理论的深刻性,他明白,战争不只关乎军队的武力,更多的还是关乎政治合法性和民众的认同。 毛泽东沉默片刻,转向了周恩来,问道:“支援军,虽然直白简洁,但却少了那么一份‘道理’,如果这样命名,外界怎么看?我们不仅要打这场战争,还要让世界知道我们为何而战。” 周恩来略显犹豫,他向毛泽东解释了“支援军”这一命名的出发点,认为这一名称明确且具有直接性,能够迅速表明中国参与此战的目的。 然而,黄炎培的意见却深深触动了毛泽东。毛泽东心中渐渐清晰地意识到,朝鲜战争不仅仅是一场军事行动,更是一次与国际舆论的较量。 经过一番激烈的讨论,毛泽东终于决定采纳黄炎培的建议。他认为,战争是一场牺牲与道义的较量,名正言顺才能激起民众的支持与信任。 最终,毛泽东决定将这支军队命名为“中国人民志愿军”,并在全国范围内发布声明,说明中国参战的正当性。 强调中国人民志愿军是为了朝鲜人民的独立和自由而战,是出于对国际正义的坚决支持。 “志愿军”这一名字具有深远的象征意义。它不仅仅代表着中国政府的立场,更加体现了中国人民的集体意志——这是中国人民自愿支援朝鲜抗击外来侵略的体现。 意味着中国军队的介入不仅仅是为了自卫,更是为了捍卫正义,捍卫朝鲜人民的独立与尊严。 随着“中国人民志愿军”这一名字的发布,国内外舆论反响强烈。国际上,许多国家纷纷表示理解和支持中国的立场,认为中国的参与具有一定的正当性。 国内民众也在这一名字的影响下,更加坚定地支持政府的决策。志愿军这一名称的背后,承载着无数中国人民的坚守与决心,成为了中国历史上一段深刻的记忆。 志愿军的战士们在朝鲜土地上奋勇作战,他们不仅肩负着军事任务,更肩负着中国的荣誉与正义之名。 每一位战士的背后,都是国家与民族的意志。无论是翻越长津湖的冰雪,还是在阵地上与敌人激烈交火。 志愿军的士兵们都清楚地知道,他们所做的一切,都是为了捍卫一个更加公正的世界,为了让世界看到中国人民的勇气与决心。 回到国内,随着中国人民志愿军的名声逐渐传播开来,越来越多的人开始为这支军队献上崇高的敬意。 普通民众在国内积极支援前线,捐款捐物,甚至捐献自己的黄金首饰。中国人民志愿军的名字成为了无数人心中无畏与坚韧的象征。 在战争的岁月里,毛泽东经常回想起当初与黄炎培、周恩来的那场讨论。他意识到,黄炎培的智慧不仅体现在对“名不正则言不顺”的深刻洞察,也体现在对战争背后更深层次意义的理解。 在这场关乎国家命运与民族尊严的战争中,“中国人民志愿军”不仅仅是一个名字,它更是中国人民坚持正义、追求和平与自由的象征。 最终,这场战争以中国人民志愿军的英勇奋斗和巨大的牺牲,打破了敌人对中国力量的轻视,捍卫了朝鲜人民的独立,也为中国赢得了更高的国际地位。