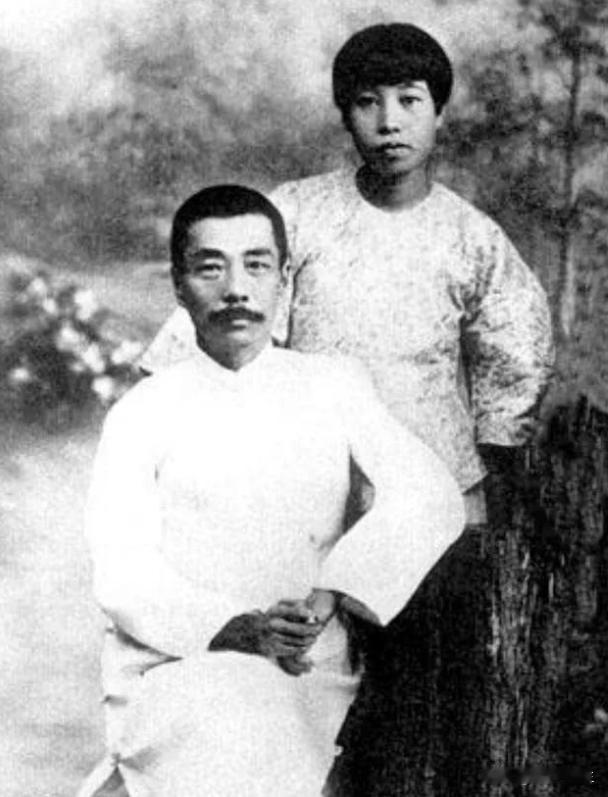

1968年,许广平突发心脏病住进医院,临终之际,许广平拉着儿子周海婴的手,流着泪交代自己的遗言:不要将我与先生合葬。 许广平,出身于广州名门望族的许广平,从一开始就注定与众不同。家族的荣光本可为她铺就一条安稳坦途,但她的内心却渴望着自由与突破。 当父亲意图将她许配给一个劣绅之子时,她毅然选择了反抗。拒绝缠足,坚持读书,在那个保守的年代,这本身就是一种惊人的叛逸。在哥哥的支持下,她毅然北上,开启了属于自己的人生征程。 1922年,她考入北京女子高等师范学校国文系,这一转折点彻底改变了她的命运轨迹。1923年,在课堂上,她第一次遇见了鲁迅。 44岁的鲁迅并不是一个传统意义上的英俊男子,但他深邃的思想与笔锋犀利的文字,瞬间唤起了许广平内心深处对思想与自由的渴望。 她并非被动等待,而是主动追求。1925年,她在鲁迅主编的《国民新报》副刊发表《同行者》一文,大胆地表白自己的心意。 这需要何等的勇气与坚定?在那个等级森严、世俗保守的年代,她用行动颠覆了传统婚姻观念。 两人南下厦门、广州,最终定居上海。1929年,儿子周海婴出生。许广平并非传统意义上的贤妻良母,她是鲁迅事业的坚实后盾。 她为鲁迅抄写稿件,整理资料,用实际行动支持着鲁迅的文学创作。这段岁月,是鲁迅创作最为丰富的黄金时期,许广平的贡献不可磨灭。 鲁迅逝世后,许广平并未如他临终嘱托般"忘记"他,而是将毕生精力投入到整理和传播鲁迅的文学遗产中。 抗战期间,她独自留守上海,不畏日本宪兵的威胁,守护着鲁迅的珍贵文稿。新中国成立后,她继续为鲁迅的思想传播鞠躬尽瘁。 1968年,弥留之际,她提出了一个令人震撼的遗愿:不要与鲁迅合葬。这绝非因为不爱鲁迅,而是她不愿被简单地定义为“鲁迅的妻子”。她要求被记住的是一个独立的许广平——一个为理想奋斗,为文学献身的女性。 就在这一年,雪上加霜的是鲁迅的书信书稿被盗,这对许广平无疑是晴天霹雳。多年的心血付诸东流,身体的病痛与精神的创伤最终压垮了这位坚强的女性。 然而,即便在生命的最后一刻,许广平依然散发着非凡的气质。她不是任何人的附属品,她就是她自己——一个独立、坚韧、勇敢的女性。她与鲁迅的关系,远远超越了传统夫妻的界限,更像是思想的伴侣、革命的战友。 许广平的一生,是一曲关于追求、奉献与坚守的赞歌。她出身名门,却敢于反抗封建礼教;她爱上了有妇之夫,却勇敢地突破世俗的枷锁;她为鲁迅的事业奉献一生,却始终保持着自己独立的人格。 许广平,一个永远不愿被定义,永远追求独立的女性。她的生命,本身就是一部激动人心的传记,一部关于勇气、坚持与尊严的史诗。 参考资料:《民国社交圈》《三人行:鲁迅与许广平、朱安》