我的私人书单

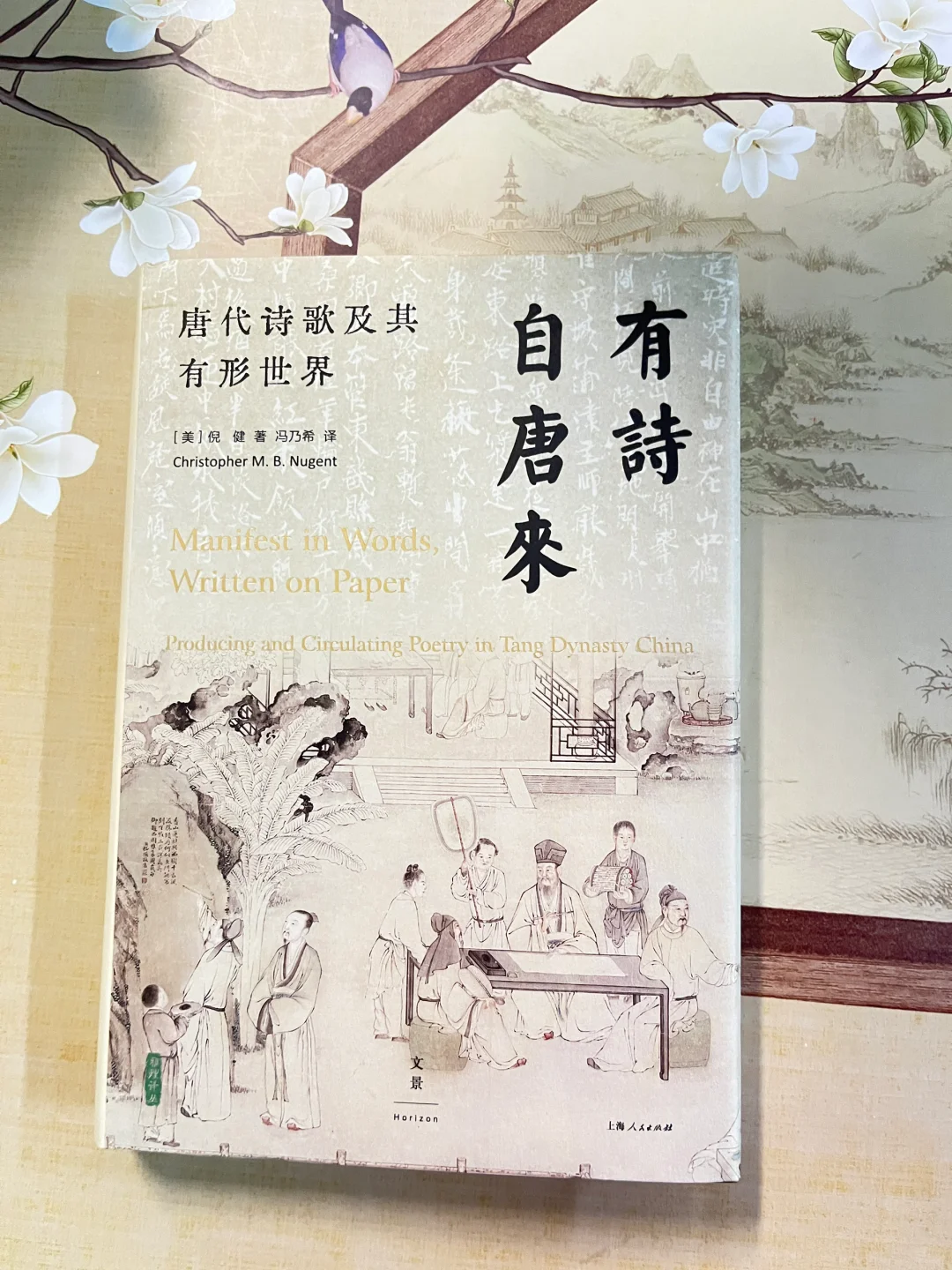

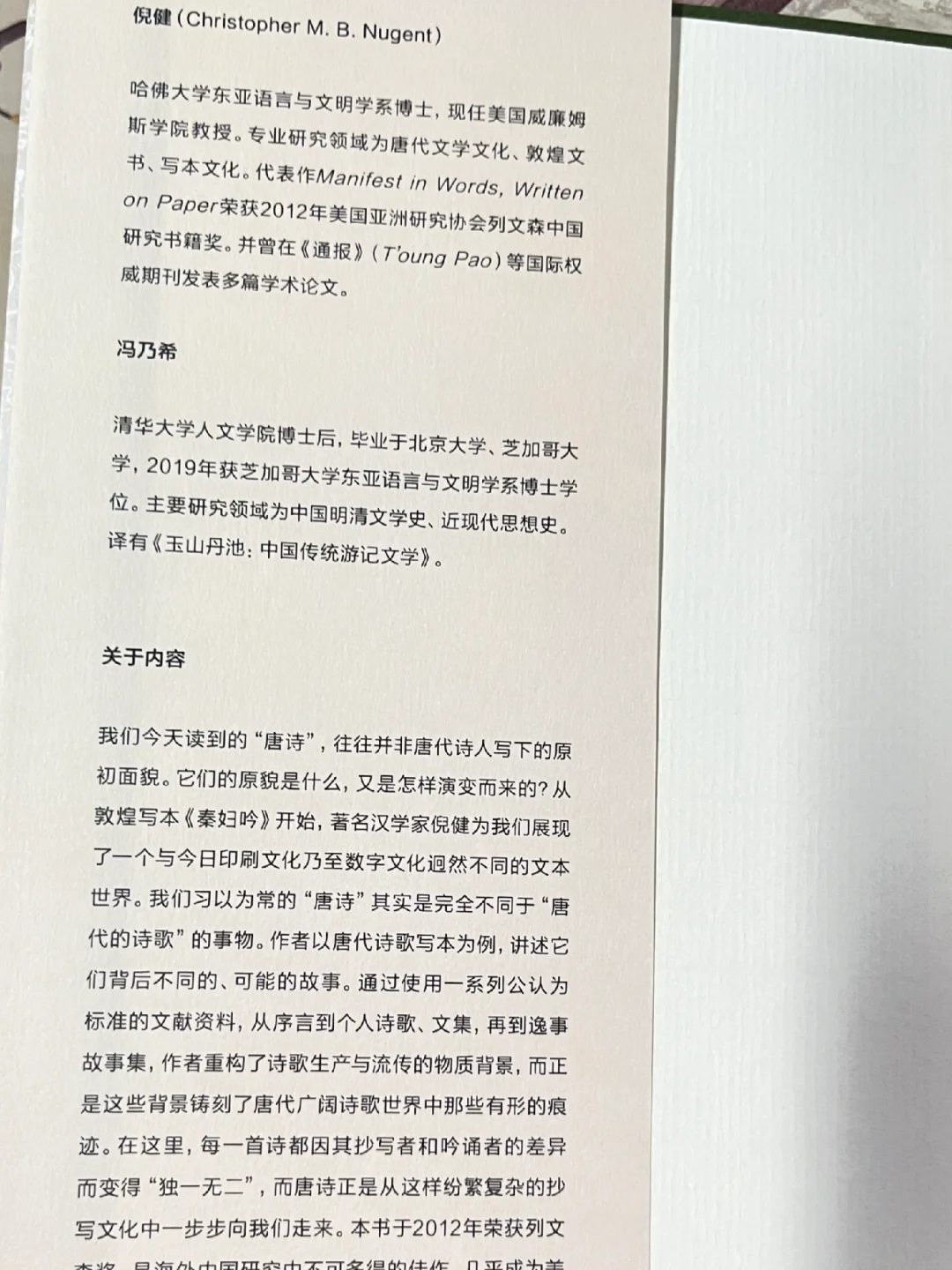

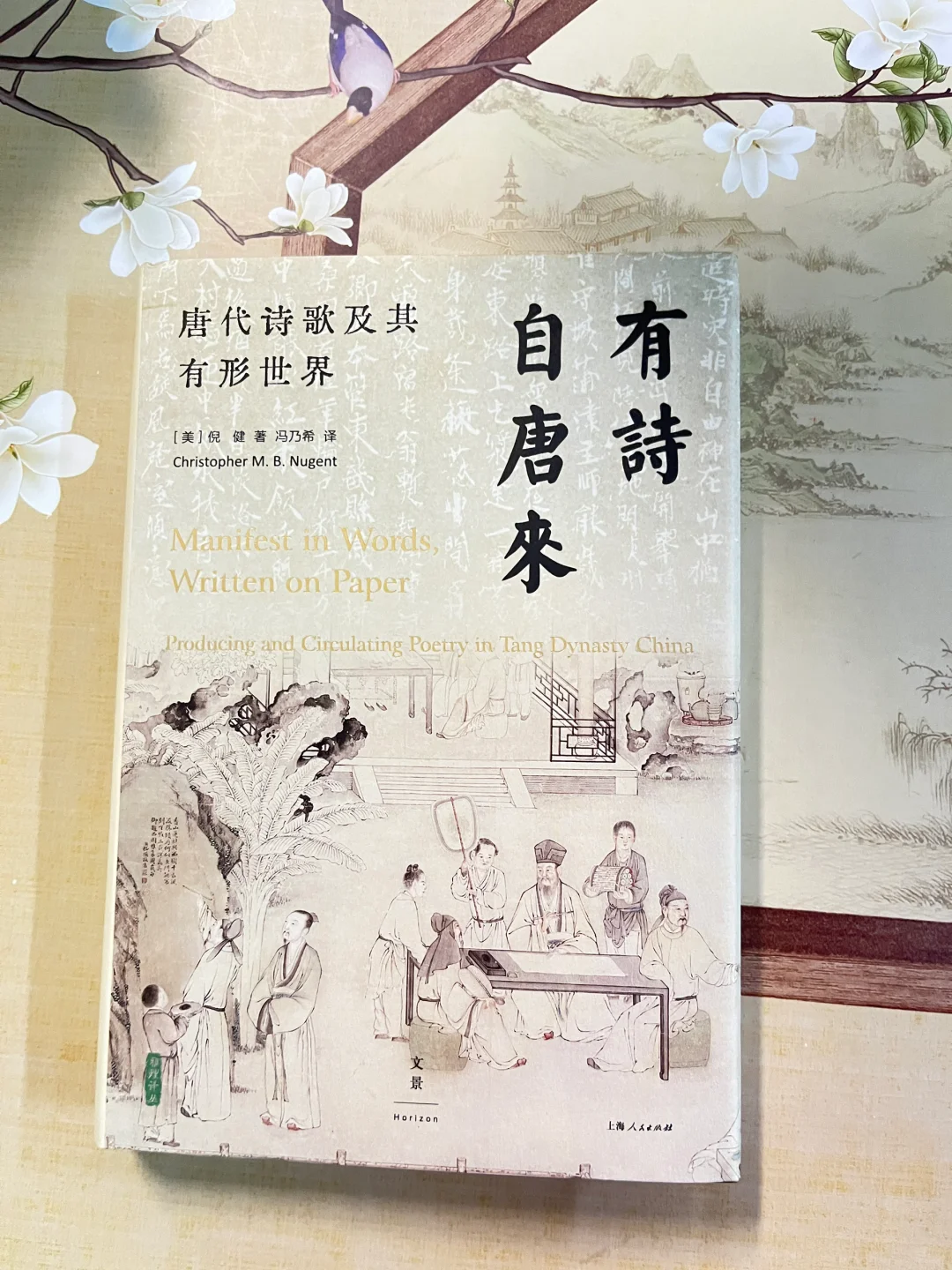

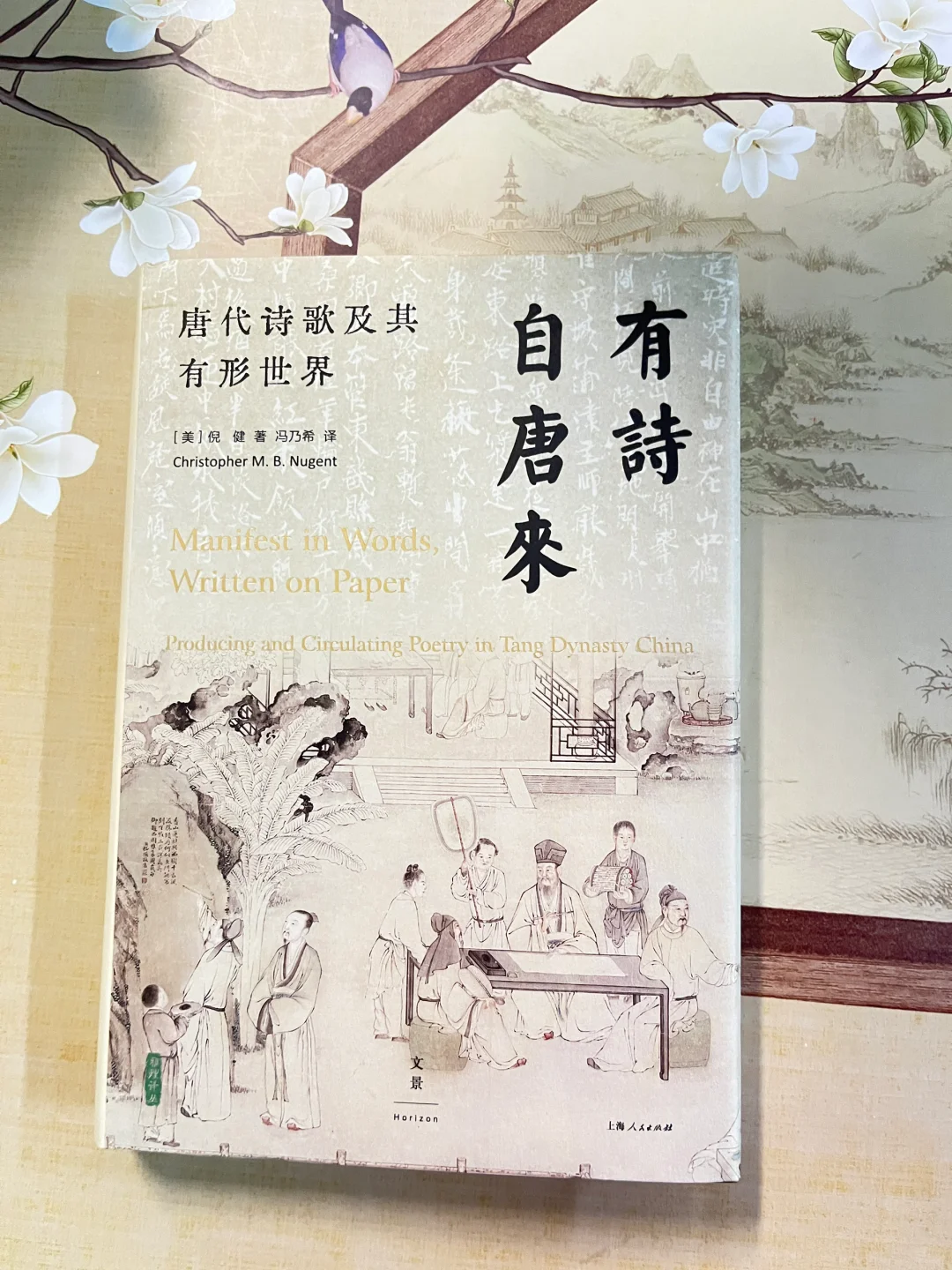

在读倪健的《有诗自唐来:唐代诗歌及其有形世界》一书前,我从来没有思考过这个问题。

原来,我们习以为常的“唐诗”其实是完全不同于 “唐代的诗歌”的事物。

一首诗歌由诗人创造出来后,文本在传播过程中会经历各种层次的变化,包括手抄错误、刻意修改以及口头传承中的变异。比如,一首传世杜甫诗中的某些词语有可能并非由作者选定,而是一位晚唐歌妓为了让客人更好地阅读而修订的。

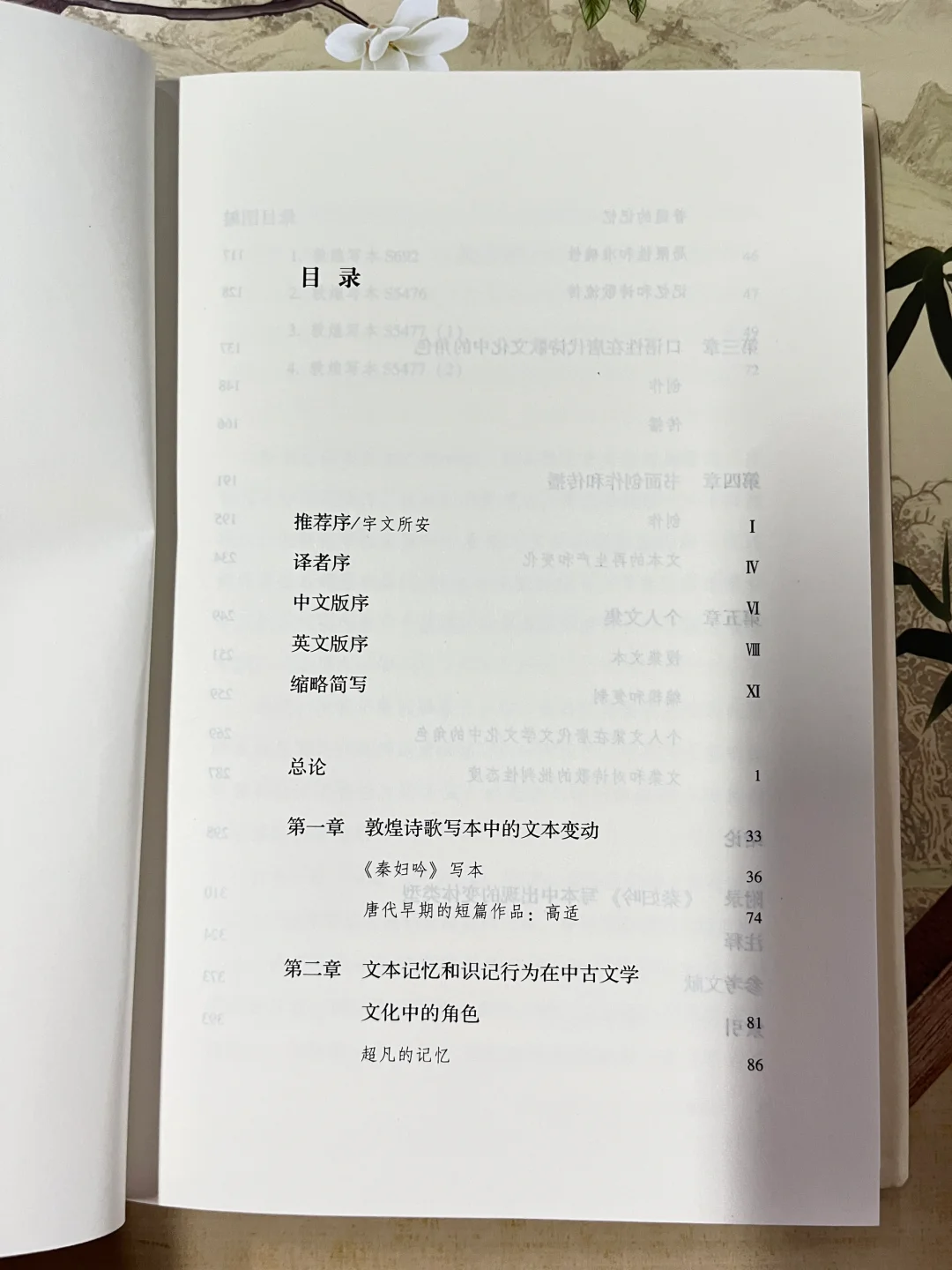

作者以《秦妇吟》作为重要例证,试图见微知著,重新梳理唐代诗歌从创作之初,到吟诵、书写,再到传播、留存的旅程。

唐代诗人韦庄的《秦妇吟》以一个妇人的口吻描写了晚唐动荡所造成的尸横遍野、流离失所的人间悲剧。他因此诗声名大噪,被称为“秦妇吟秀才”。但由于内容直露,尤其是“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨”一句过于惨烈,韦庄自己控制了其传播。除了《北梦琐言》中的一联残句外,宋代以后就失传了。

1908年,法国人伯希和继斯坦因之后洗劫了敦煌,并把一批文献运回了法国,其中就包括一份名为《秦人吟》的残卷。4年后,日本汉学家游访欧洲时抄录了敦煌写本,并携录本返回东瀛。后来,王国维看到了这批录文,并从中辨识出残卷《秦人吟》实为曾名动一时、却亡佚千年的韦庄《秦妇吟》。

本书从直接处理诗歌在唐代生产和传播时的物质现实入手。重点关注韦庄 《秦妇吟》 的八份敦煌写本。众写本间文字都有出入,今人已很难通过这些写本准确地得到一个理想中的韦庄原作了。

同样的,其他唐诗的流传路径也充满了文本的不确定性。记忆会出错,诵读有口误,吟唱会因音律的制约而临时改词。因此,这些历经千年流传下来唐诗文本都不可能完全等同于“原作”了。

本书从写本文化的角度,重新审视了唐诗的生产、流传及其历史背景,并借鉴欧洲中世纪诗歌批评方法,对敦煌文书、野史笔记、文集序跋等各类唐五代文献进行梳理和分析,为唐诗研究提供了新的视角,也为广大读者提供了一种重新认识唐诗的途径。

张小鱼

还能这样啊,第一次听说,那我们现在从小背诵的唐诗岂不是也有被改动过的?

CatchMyHeart

以前靠人工抄写传播,确实很容易走样

巴克斯之女

这才是真实的文化传承 不像某些"古籍"动辄数百万字却从来只有一个版本