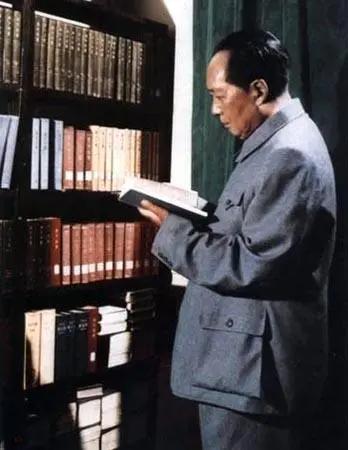

毛泽东推崇鲁迅的同时,也曾客观地指出了鲁迅的某些不足,这些“不足”,包括鲁迅对农民和中医的错误评价。 毛泽东和鲁迅从未见过面,两人之间的关系更像“神交”。毛泽东通过鲁迅的作品认识鲁迅,而鲁迅则通过身边人,如冯雪峰等的讲述,以及一些客观事件,来认识毛泽东。 鲁迅对毛泽东非常钦佩,1931年10月,鲁迅通过冯雪峰、茅盾得知毛泽东在第二次反围剿中的战绩后,大赞他把气焰嚣张的国民党“吓坏”了。 1935年10月,毛泽东等中共领导人冲破蒋介石所率国军的围追堵截,经过万里长征,胜利到达陕北。鲁迅得知后高兴不已,还专门写了一首名叫《亥年残秋偶作》诗,诗中那句“起看星斗正阑干”,字面上写的是鲁迅遥望北斗星,它传达出的是鲁迅对毛泽东等的无限牵挂之情。 1936年,病重的鲁迅得知毛泽东所领导红军取得东征胜利后,写贺信道:“你们的伟大胜利,是中华民族解放史上最光荣的一页……在你们身上,寄托着人类和中国的未来。” 病入膏肓之际,鲁迅还托冯雪峰把自己抱病编的瞿秋白《海上述林》,以及购买的火腿送给毛泽东和周恩来。 同在病逝那年的6月9日,听到有人攻击毛泽东等,并企图挑拨毛泽东与中共关系时,鲁迅口授了一封信,严厉驳斥了他们,他说:“你们的‘理论’确比毛泽东先生们高超得多,岂但得多,简直一是在天上,一是在地下。但高超固然是可敬佩的,无奈这高超又恰恰为日本侵略者所欢迎……”“对毛泽东我得引为同志,是自以为光荣的。” 鲁迅对毛泽东钦佩,毛泽东对鲁迅也极为推崇。毛泽东爱读鲁迅的书,他那套《鲁迅全集》,在战乱中被他背来背去,竟从未丢失。 毛泽东非常推崇鲁迅的人格、思想和文学功绩,他曾无数次在著作、报告、讲演和口头谈话中,发表过关于鲁迅的论述。在他的《毛泽东选集》中,他提到鲁迅的次数竟达到了30处之多。 鲁迅死后,毛泽东哀痛之余,还让冯雪峰将他写进了鲁迅的治丧委员会成员名单。 毛泽东自己读鲁迅,还经常劝周围人读鲁迅。有一次,在劝参加武汉地区座谈会人员读鲁迅作品时,他说:“鲁迅是中国的第一个圣人。中国第一个圣人不是孔夫子,也不是我,我算贤人,是圣人的学生。” 然而,对鲁迅评价极高的毛泽东,却也始终坚持着实事求是的原则,他能清楚地看到鲁迅身上的不足,并客观地指出。 鲁迅去世3年之际,毛泽东在给周扬的信中指出:“鲁迅在表现农民的作品中,看重其黑暗面和封建主义的一面,忽略其英勇斗争、反抗地主,即民主主义的一面,这是因为他未曾经历过农民斗争之故。” 言外之意是:鲁迅对农民缺乏真正的了解,因为他并没有真正地通过农民斗争了解农民。 后来,他有在一次同音乐工作者的谈话中,指出:“在中医和京剧方面,他(鲁迅)的看法不大正确。中医医死了他的父亲。他对地方戏还是喜欢的。” 毛泽东在这次的谈话中,一针见血地指出:鲁迅贬低中医、推崇西医,是不客观的,但他不客观又是可以理解的,毕竟,他的父亲被中医医死了。 毛泽东对中医的看法,与鲁迅相反,他曾说:“我们中国如果说有东西贡献全世界,我看中医是一项。”他还认为,中国应该组织有学问的中医,有计划有重点地先将某些有用的,从古文译成现代文,时机成熟时应组织他们结合自己的经验编出一套系统的中医医书来。 可见,他对中医寄予厚望。 鲁迅的存在,无疑进一步论证了毛泽东评价人事物之“实事求是”,毛泽东之实事求是,源于他的深层次思考,而这种深层次思考的过程,他曾在《实践论》中总结过,他说:“第一步,是开始接触外界事情(人),属于感觉的阶段。第二步,是综合感觉的材料加以整理和改造,属于概念、判断和推理的阶段。” 如此毛泽东,在面对他极其推崇的鲁迅时,自然亦能保持实事求是了。