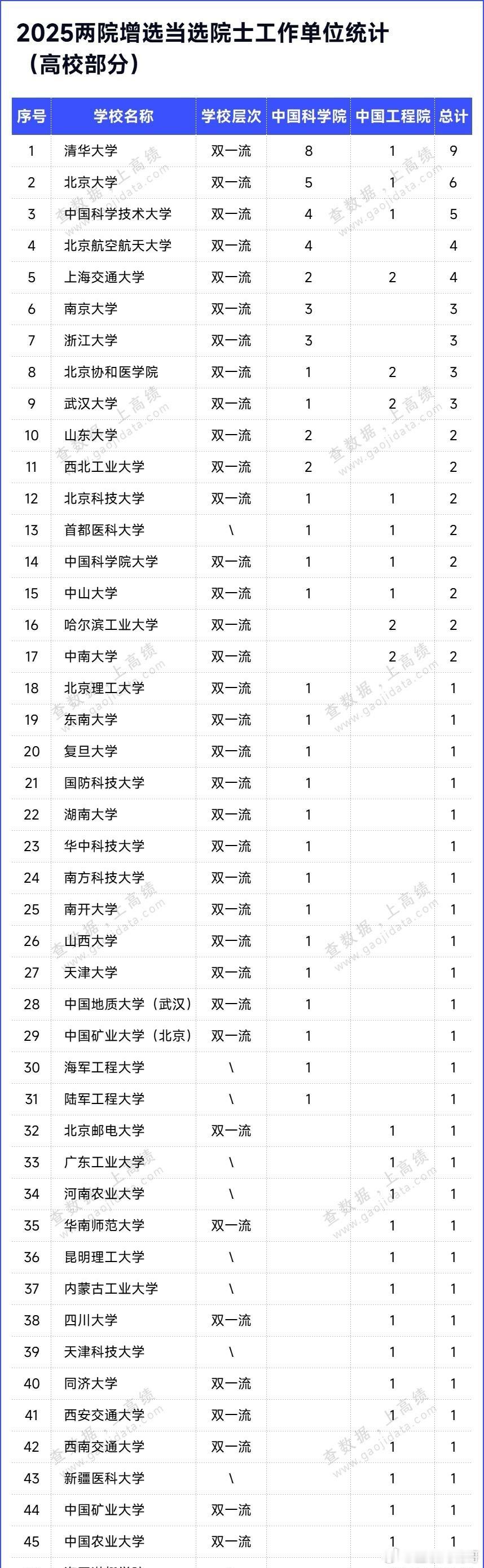

国内院士增选最近有了结果,有人开心有人忧。成为院士,意味着能够获得更多的资源;意味着单位的排名能够进一步靠前。一人当选为院士,开心的至少有一大群人。若是落败增选,不仅是之前的巨大投入打了水漂,也意味着在下一次更激烈的竞争中要投入更多才能弥补因年龄过大带来的被动。

饶毅当年参评中科院院士落败后,掷地有声地公开声明“永不参评院士”。如今却被人当成了“潜在客户”,这是想把饶毅打造成评不上中国的院士却能成为国外院士的英雄?还是被几十万可能到手的费用冲昏了头脑?推销人员没有摸清饶毅永不参评院士的坚决,以为利益诱惑也能使这位大佬走国外院士的捷径。没想到被饶毅反手曝光,成了全网的笑料。

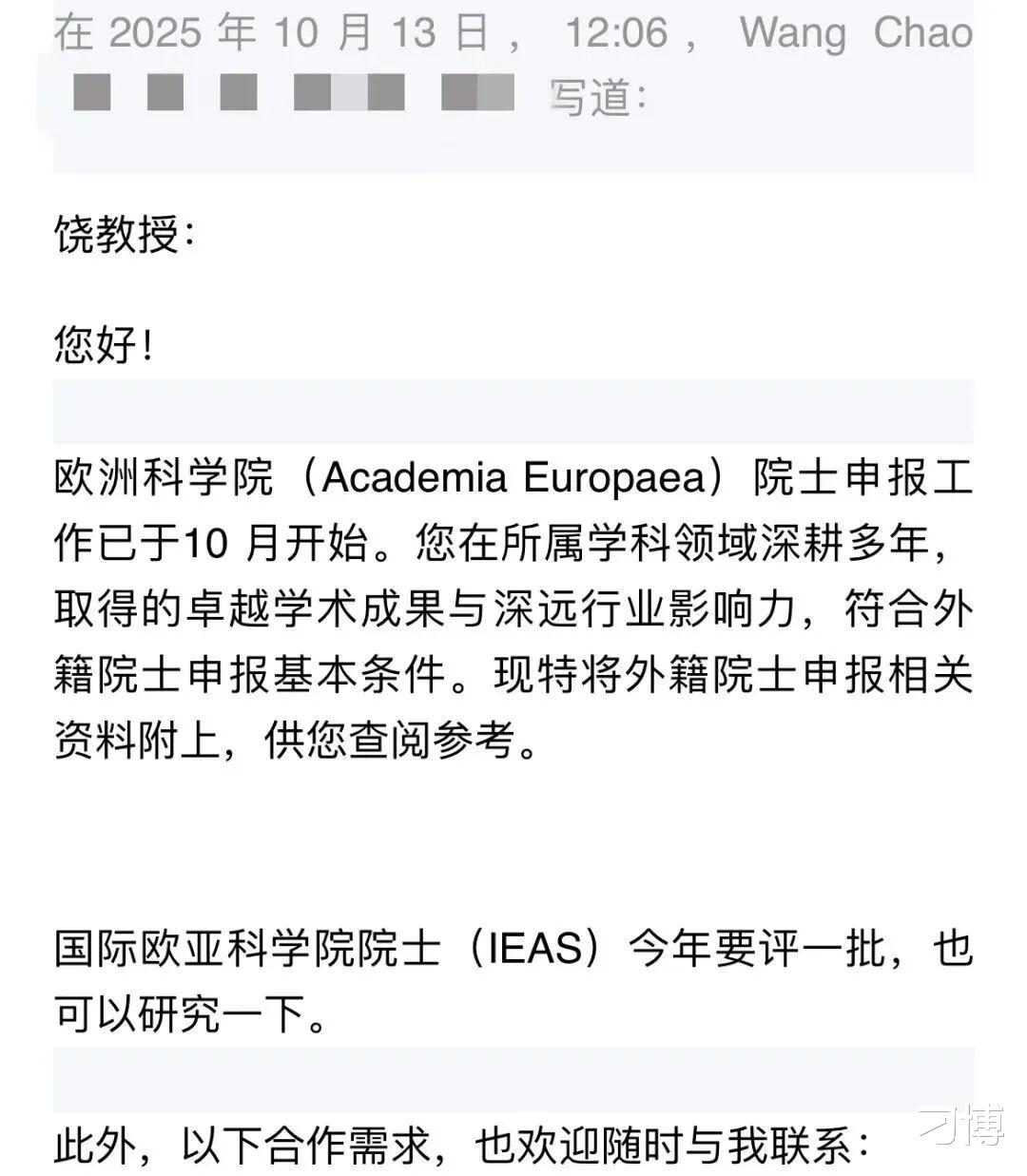

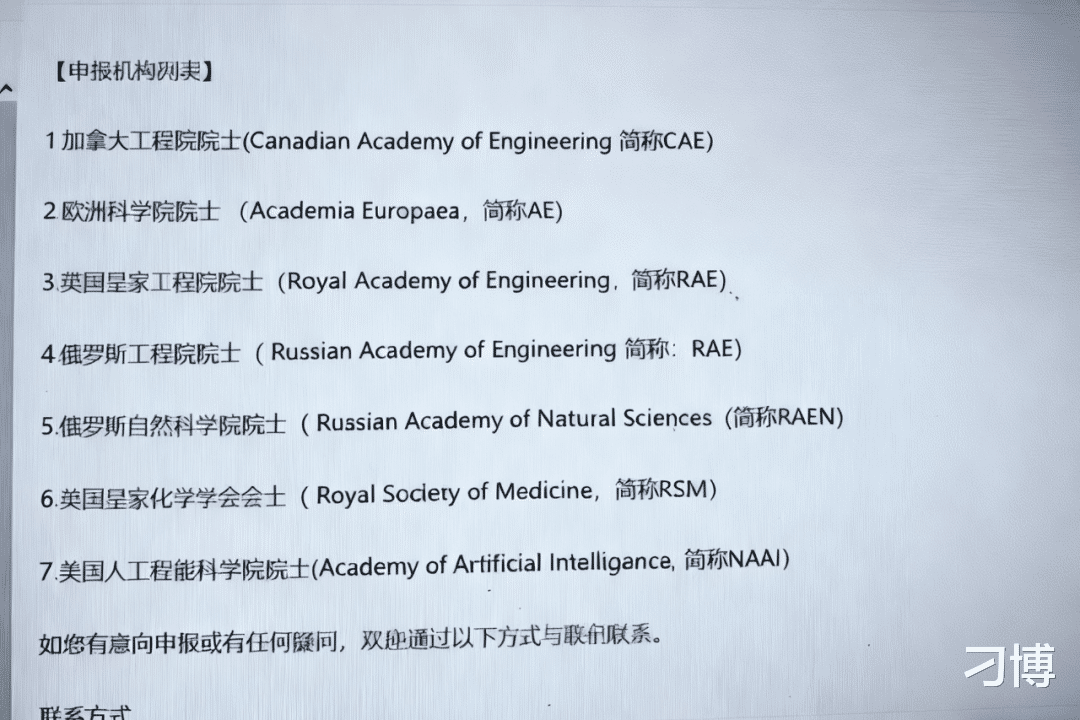

我有几位朋友最近也收到过推销院士申报服务的邮件。可申报的院士头衔除了和江苏科技大学首席科学家郭伟同款的“俄罗斯工程院院士”,比较眼熟的还有加拿大工程院院士、国际欧亚科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、欧洲科学院院士、英国皇家工程院院士等。一大串吓人的头衔罗列起来明码标价,乍一看还以为是某夕夕在搞双十一大甩卖呢。

五花八门的科学院、工程院名目,我无法一一辨认哪个是李逵哪个是李鬼,可能还存在半李逵半李鬼,也有可能曾经是李逵后来沦落成为李鬼。但可以很容易查证,这些名号吓人的科学院、工程院里,有不少东方人面孔。比如媒体公开报道过2022年有25位华人专家当选俄罗斯工程院外籍院士(不要去扒名单哦),加拿大工程院院士的当选名单中也有很大比例的中国人。

这种“买卖头衔”的风气正在侵蚀学术根基。当教授为了获取资源,心甘情愿花钱买外籍院士头衔装点门面;当高校为了名,对这种买卖明着暗着地鼓励;当伪专家拿着买来的头衔,四处捞资源、开讲座时,真正潜心科研的学者反而成了被人笑话的。他们辛苦地泡实验室的不如能吹会道的;发表几十篇核心论文的,不如别人花几十万买个头衔的。爆雷只是个案,但郭伟未必是个案。甚至和没爆雷的比起来,郭伟的危害可能还是最小的。一旦“买头衔”成为捷径,学术诚信就成了笑话,科研创新就成了空谈,最终坑害的是整个教育界和国家的科研未来。

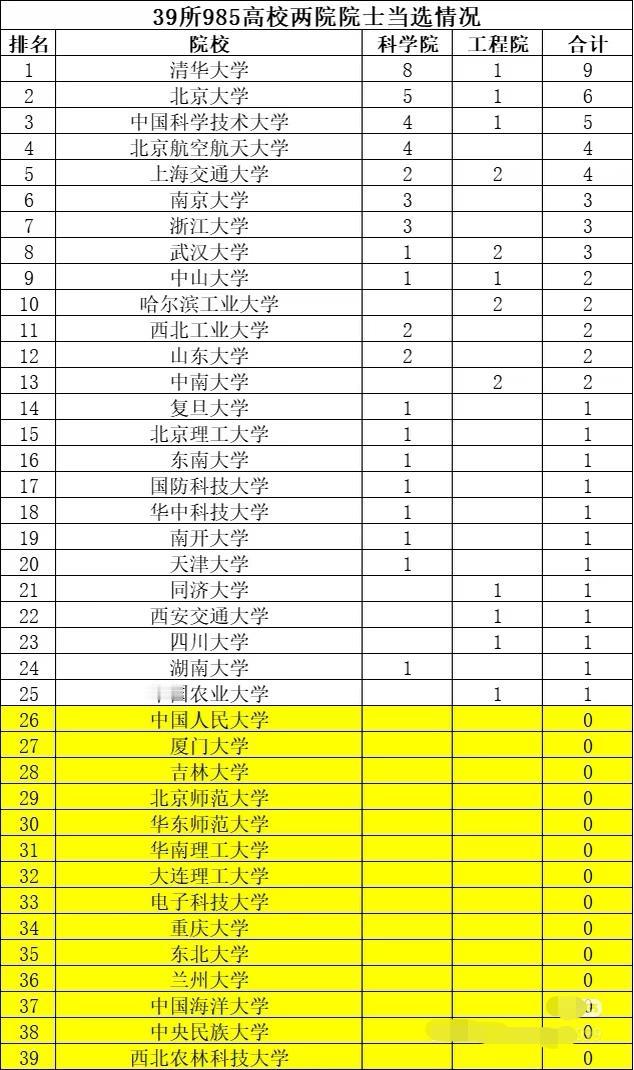

如今的院士圈,一边是国内的“千军万马过独木桥”,一边是国外的“花钱就能当院士”,两相对比,简直像一出荒诞剧。以后要多个心眼:下次看到某个人顶着进口的头衔招摇过市时,我们该先去问一句:“您这帽子是某夕夕上买的,还是单独定制的?”

评论列表