标签: 南京大学

2025年国家杰青最新名单,浙大南大人数领先,清华仅11人落后北大

通过对2025年青年科学基金项目A类(原国家杰青)的不完全统计名单分析,我们发现南京大学和浙江大学在该项目中人数较多,为16人,处于领先地位。而北大14人华中...2025年国家杰青最新名单,浙大南大人数领先,清华仅11人落后北大 ...

浪潮软件、南京大学商学院提质向新 智赢未来AI+伙伴大会在济南召开

济南2025年11月13日/美通社/-10月18日,浪潮软件、南京大学商学院"提质向新智赢未来"AI+伙伴大会在济南召开。本次大会聚焦AI技术与校企合作的深度融合,汇聚校企双方及生态伙伴力量,围绕AI+赋能企业增长、人才培养、产业升级...

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。南京档案馆吴石生平展现场,吴韶成盯着父亲穿军装的老照片,指尖攥紧口袋里的20美元。媒体想拍烈士子女特写,他只说“来看看”,一刻钟后悄悄离开——没人知他藏着半生贡献。这份贡献,藏在河南的矿山里、预算表中,没登过报,没被刻意提起。1949年南京小院的夜晚,吴石把20美元塞给吴韶成,只说“别怕,好好读书”。那时吴韶成不懂父亲为何总锁着情报文件,却记住了掌心的温度与“别怕”二字。父亲离家后,他把20美元夹在课本里,成绩始终名列前茅,心里藏着一个念头:要争气。1950年,父亲被枪决的消息传来,他没哭,只帮母亲收拾烧毁的信件,默默握紧拳头。读书时,他在申请表“家族背景”栏写“父亲去世早”,从不主动提“吴石”二字。考进南京大学经济系,他啃下《工业经济》《预算编制》等专业书,笔记记了厚厚几册。组织谈话问家庭情况,他轻描淡写带过,却在学业上格外较真,专业课次次满分。同学说他“死心眼”,他不辩解——他知道,只有学好本事,才能在后来的岗位上做出实绩。60年代档案审查时,“历史问题未清”的标签贴在他身上,有人直问“是不是吴石儿子”。他没否认,只写了封信给组织,第一次提父亲:“请给我工作机会,我会好好干。”毕业后他被调去河南冶金局,报到第一天就主动申请下矿山,同事都觉得他“傻”。矿山条件艰苦,住简陋工棚,吃粗粮咸菜,他却一头扎进去,跟着老技术员学勘探、算成本。在冶金局的三年里,他跑遍河南大小矿山,手绘的矿山分布图堆满办公桌。有次为核实矿石储量,他在山里待了半个月,脚磨出血泡,终于修正了之前的估算偏差。他编制的矿山预算表,能精确到每一根钢材、每一袋水泥的成本,从没出过差错。领导说“吴韶成的预算,我们放心”,他只是笑笑,继续埋头核对下一份数据。后来调去地质公司,恰逢三线工程启动,他主动请缨负责设备调配与成本控制。为节省开支,他骑着自行车跑遍郑州、洛阳的设备厂,比价、谈供货,磨破了好几双鞋。原本超支的设备预算,经他优化后,节省了近十万元,这笔钱后来用于购置勘探新仪器。工程遇到地质难题,他陪着勘探队在野外蹲守,提出的施工方案,缩短了半个月工期。从技术员做到总经济师,二十多年里,他主导的项目没出过一次经济纰漏。他制定的《地质项目预算管理办法》,后来在河南地质系统推广,成了行业参考标准。有年轻同事请教“怎么把预算做准”,他说“多跑现场,少坐在办公室想当然”。他没提过自己是吴石之子,同事们也是后来偶然得知,更佩服他的低调与实干。退休前一年,他还在负责一个偏远矿山的收尾项目,拖着病体去现场核查最后一遍数据。有人劝他“快退休了,别这么拼”,他说“项目没结束,就不能马虎”。退休时,单位想为他办欢送会,他婉拒了:“不用麻烦,把工作交接好就行。”他收拾东西离开时,带走的只有一摞工作笔记,没带走任何荣誉证书——那些证书早被他压在箱底。如今的吴韶成,还住在河南的老房子里,每天买菜、散步,像普通退休老人。那20美元仍被他珍藏着,偶尔拿出来看看,就像看到父亲当年的眼神。南京档案馆再邀请他参加吴石相关活动,他还是婉拒,只说“不想添麻烦”。他的贡献,没写进事迹材料,却留在河南的矿山里、地质项目的档案中,留在同事们的记忆里——这就是吴韶成,用半生实干,活成了父亲期望的样子,也活出了自己的价值。参考资料:《吴石将军的儿子吴韶成,在河南走出不一样的一生》·腾讯网·2025-10-15

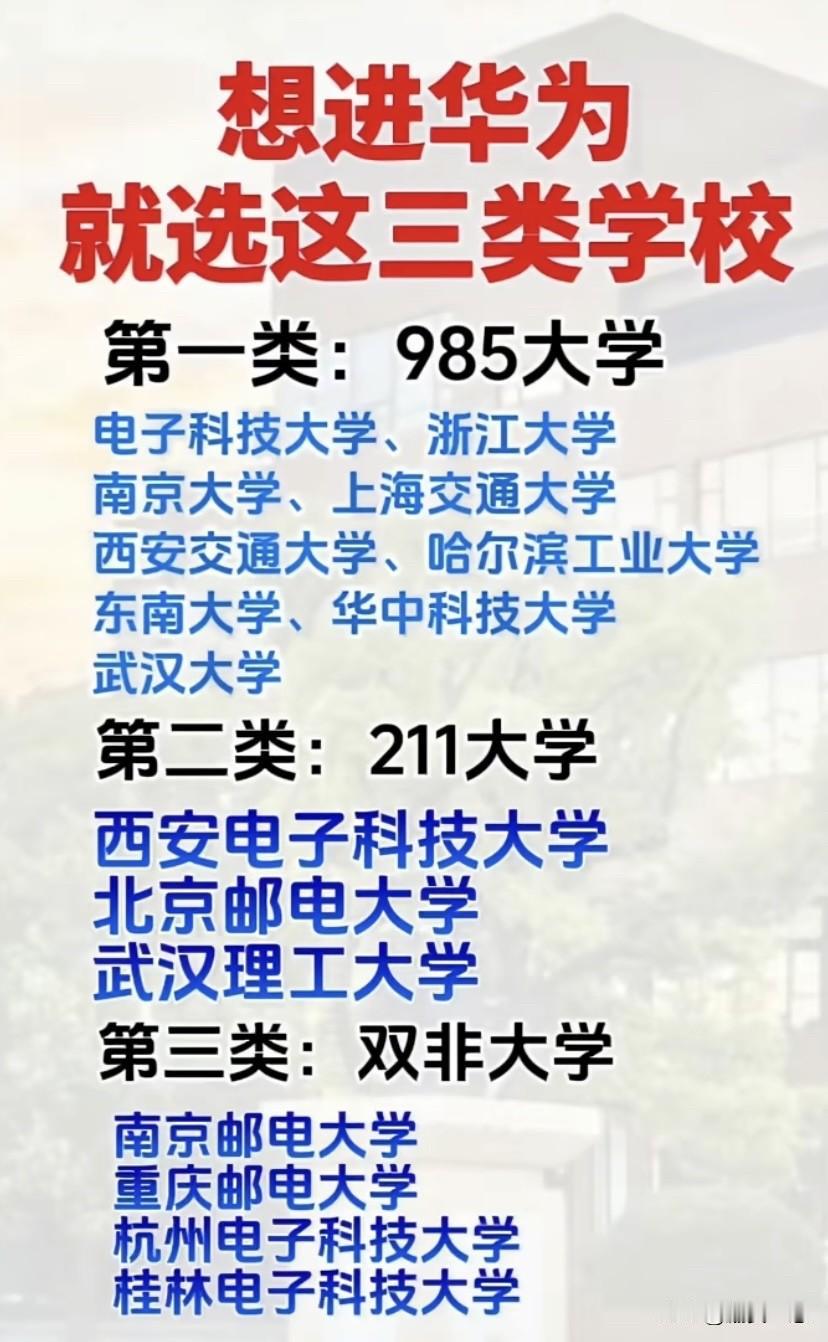

应届博士生均薪百万,南京大学某课题组去向惊人!含2华为天才少年

譬如南京大学的lamda实验室,一直被业内说成高薪制造实验室。不过大家知道的是周志华老师更为有名,实际上其他老师的组一样非常...lamda 实验室是个超级大组,规模跟人大高瓴整个学院差不多,占了南大人工智能学院75%左右的学生。...

越秀地产竞得番禺区大石街南大干线北侧地块

10月28日10时,番禺区大石街南大干线北侧BA0602091地块进行限时竞拍,经过18轮竞价,由广州新越房地产开发有限公司,归属越秀地产,以总价11.94亿元竞得,溢价8.15%。扣除配建后,折合楼面价为16572元/平。番禺区大石街南大...

南大环境十大流通股东格局生变:张剑等新进,袁建华等退出,孙成程增持,国环投资等减持

10月28日消息,南大环境公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:张剑等新进,袁建华等退出,孙成程增持,国环...南京南高管理咨询中心(有限合伙)本期较上期自持股份减持0.74%至1374.92万...

溢价8.15%越秀地产总价11.94亿元竞得番禺区大石街南大干线北侧BA0602091地块

10月28日10时,番禺区大石街南大干线北侧BA0602091地块进行限时竞拍,经过18轮竞价,由广州新越房地产开发有限公司,归属越秀地产,以总价11.94亿元竞得,溢价8.15%。扣除配建后,折合楼面价为16572元/平。番禺区大石街南大...

南京大学和浙江大学,报考时怎么选择

在面临南京大学与浙江大学的选择时,若能在保住相同专业的前提下做抉择,择浙江大学无疑是比较好的选择,主要源于两个关键因素。第一个因素是浙江大学的学科建设更为全面。我们先看南京大学的发展历程。南京大学经历了多次拆分...

南大光电涨2.10%,成交额2.52亿元,主力资金净流出214.66万元

南大光电今年以来股价涨21.74%,近5个交易日跌15.09%,近20日涨11.74%,近60日涨22.26%。资料显示,江苏南大光电材料股份有限公司位于江苏省苏州工业园区胜浦平胜路67号,成立日期2000年12月28日,上市日期2012年8月7日,公司...