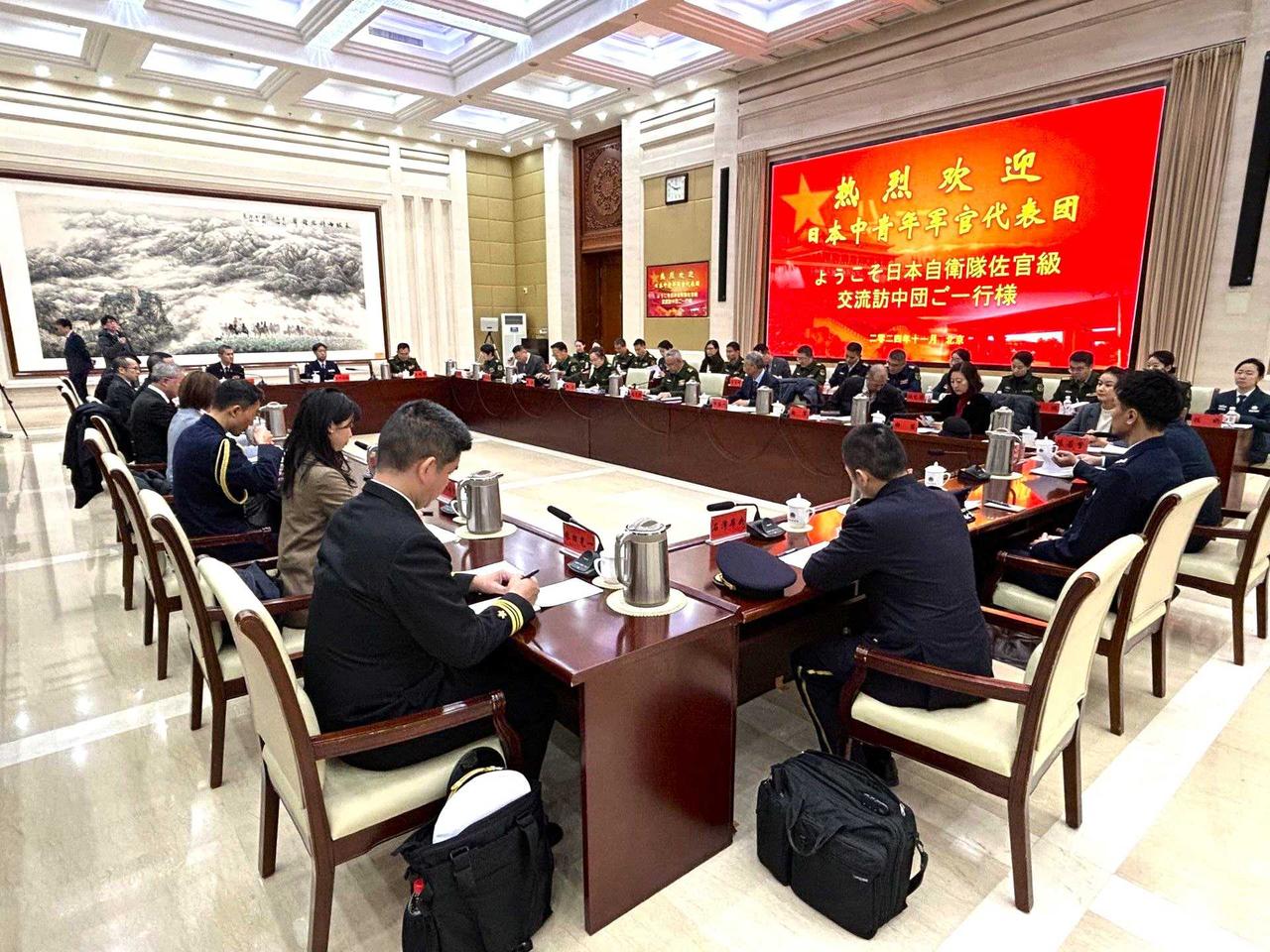

11月5日,一架日本专机降落在中国,机上携带了约十名自卫队校官,来华进行防务交流。这一幕为何引发关注?我们不妨从更深层次的角度思考:在日益复杂的国际格局中,两国能否通过军事接触与合作重塑区域安全的未来?

此次交流并非简单的外交例行公事,而是一场深刻的战略对话。从高层政治共识到军事交流的具体落实,这一过程正如一场破冰行动,背后有着强烈的政治动机和深远的战略意义。自中日防务沟通以来,双方不断强调“危机管理与有效沟通”的重要性。尤其是最近中日首脑在韩国的会谈上,双方一致认为,防务部门间的沟通渠道和协作至关重要。这为此次军官交流奠定了基础,也为两国军事合作指明了方向。

从11月1日开始,中国国防部长董军与日本防卫大臣小泉进次郎在马来西亚的首次会谈中,进一步达成共识,推动“各层级对话与交流”的重要性。值得注意的是,“各层级”这一表述打破了以往的单一军事交流框架,使得从将军到校官之间的互动得以开放。这一层级的沟通打破了以往军事交流的瓶颈,展现了两国在防务领域的务实态度。

此次日本自卫队代表团的访问,是这一共识的具体体现,迅速落实了双方的协议。通过访问中国的军事基地,尤其是北京、广东、湖北的陆海空军设施,访问团不仅得以直观感受中国军事力量的现代化进程,还能建立起更为直接的信任基础。这不仅是一种透明度的提升,更是通过展示中国军力,向日方传递了“实力即权威”的信号。

军事外交中的透明性,常常被视为一种智慧的策略,尤其是在信息不对称的环境下,增加对话与接触,无疑能减少误判的风险。通过让日本军官亲眼目睹中国军队的装备、训练以及战备状态,双方的认知差距被有效缩小。此举在某种程度上,不仅是在展现中国的军事实力,更是在告知日本:在国家安全与主权问题上,中国拥有强大的决心和能力。

而更深层次的含义,或许是通过这种“展示”,让日方反思其对中国军力的误判与偏见。历史上,地区冲突的根源往往是由于对方的误解和不必要的恐惧,而这次交流有可能为两国带来更为理性和冷静的军事判断。正如常言道,“以眼见为实”,亲自参观解放军的训练和装备,能够为日本自卫队校官提供更加全面、客观的认知。

然而,交流与威慑往往是并行的。两国防务交流的每一步进展,都离不开现实的警示作用。中国的国防现代化成果,既是对外交政策的一种回应,也是在战略层面上对周边国家的一种信号。这种“无声的警告”在外交舞台上扮演着重要角色,通过军事交流的方式,无需言辞便能清楚传达信息。这种以实力为基础的对话方式,正在成为东亚区域安全新格局中的关键组成部分。

不过,我们也必须保持清醒认识:即使中日之间有着强烈的交流动机,但军事交流的道路从未是一帆风顺。回顾今年7月原定中国军方访日计划的取消,便是由于两国海空摩擦事件的突发,使得双方的外交沟通出现波折。这一事件反映了中日关系中潜藏的不确定性和敏感性。与此次11月的成功对接相比,7月的“取消”让人深刻认识到,即便两国在防务领域有着共识和意愿,实际的外交进程仍受到外部因素的影响。

然而,正是因为这些波折与不确定性,此次访问才显得尤为重要。这标志着,尽管中日关系的环境存在干扰,双方依然能够保持稳定的沟通渠道,这为东亚地区的安全稳定提供了重要保障。从2001年起,由日本笹川和平财团与中国国际战略学会共同建立的防务交流平台,至今已走过了二十多个年头。在这期间,虽然中日关系经历了许多波动,但这条交流渠道一直保持着其独特的战略韧性,成为两国之间至关重要的信任基石。

展望未来,防务交流的意义将愈加显现。中日两国作为东亚地区的重要力量,其军事互动不仅仅关乎两国自身的安全,更是区域稳定的重要支柱。尤其在战略互信持续低迷的今天,这种基础性的交流渠道,恰恰成为了增强双方理解与避免误判的关键所在。

随着这架日本专机的到达,它不仅承载着一场外交访问的意义,更象征着两国在波折中仍然选择了对话与展示实力的方式,作为实现稳定与理性回归的有效工具。未来的中日防务合作,是否能够继续突破当前的困境,并在更广阔的战略框架中发挥作用,值得我们持续关注与期待。