新闻实验室讨论源于对数字媒介环境下公共话语生态异化的深切忧虑。当前,算法推荐的茧房效应加剧观点极化,碎片化传播瓦解共识基础,公共领域正面临从多元对话沦为对立阵营的严峻挑战。本次讨论聚焦六大核心议题,将依次从技术架构、认知机制、社会影响、治理路径、文化重构到教育革新展开系统性探讨,构建数字时代公共讨论困境的完整分析框架与突围路径。

数字时代公共讨论生态的健康发展,需要在技术规制、平台责任与公民素养之间寻求动态平衡,这正是本次实验室讨论的核心价值所在。

bothsidesnews博主试图通过平衡呈现对立观点来弥合社会分歧,却意外加剧群体对立的现象,揭示了网络舆论场中认知偏差与传播规律的复杂互动。这种矛盾效应的核心心理机制首先体现在逆火效应的触发——当个体接触与既有观点相悖的信息时,非但不会改变立场,反而会强化原有态度。方老师在其认知防御机制研究中指出,观点受威胁时的固执化反应本质上是一种自我保护机制,大脑通过选择性接受信息来维持认知一致性,导致对立观点的接触反而成为态度强化的催化剂。

其次,评论区的样本偏差效应进一步扭曲了舆论生态的真实图景。在社交媒体互动中,活跃发言者往往是观点最极端的群体,其声音通过算法推荐被放大,形成"沉默的大多数"与"喧嚣的少数派"的认知断层。数据显示,某平台争议性话题下,持极端立场的用户仅占总浏览量的12%,却贡献了68%的评论内容,这种比例失衡导致公众对群体意见分布产生系统性误判,加剧了"我方阵营被压制"的被害者认知。

短视频媒介的幽默简化倾向则构成极化的第三重心理推手。为适应碎片化传播需求,复杂社会议题常被压缩为二元对立的幽默段子,通过夸张表演和标签化叙事强化群体认同。这种内容生产模式虽然提升了传播效率,却剥离了议题的历史语境与多维面向,使公众陷入"非此即彼"的认知陷阱,丧失对复杂问题的理性思辨能力。当幽默沦为情绪宣泄的工具,公共讨论空间便逐渐演变为群体对抗的战场。

上述三重机制的叠加,使得网络舆论场呈现出"理性沟通失效-极端声音放大-认知简化固化"的恶性循环。bothsidesnews博主的实践困境表明,在缺乏认知干预设计的前提下,简单的观点平衡呈现不仅无法消弭分歧,反而可能成为触发极化的催化剂,这为社交媒体时代的公共讨论机制设计提供了重要警示。

公共讨论中的正义中毒与社会心态变迁当代公共讨论场域正呈现"正义中毒"的异化现象,其核心表现为标签化批判机制的泛化与道德优越感竞争的升级。在这一过程中,公共议题的复杂性被简化为二元对立的道德审判,个体通过对异质观点的污名化(如"洗地""圣母""五毛"等标签的滥用)来完成自我道德纯洁性的建构,形成非此即彼的认知暴力循环。这种现象与经济周期对社会心态的塑造存在深刻关联,构成"经济下行期→资源焦虑→道德纯洁性诉求→民粹滋生"的连锁反应机制。

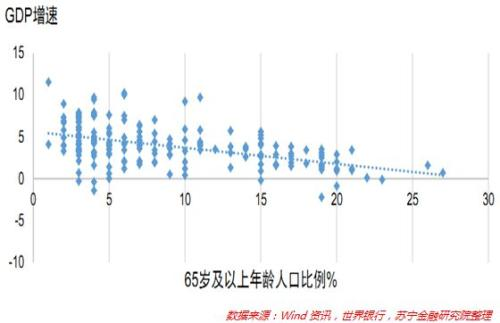

经济社会学视角下,方老师提出的"经济周期宽容度假说"揭示了关键规律:当经济处于上行通道时,社会整体资源预期乐观,个体对差异的容忍阈值显著提高,公共讨论更易形成多元共识;而在经济增速放缓阶段,资源分配压力传导为集体焦虑,这种焦虑往往转化为对"道德纯洁性"的极端追求,表现为对群体边界的严格划分和对"异质分子"的零容忍。2008年全球金融危机后,欧美民粹主义崛起与社交媒体上道德审判事件的激增,正是这一规律的典型验证——当物质层面的发展红利消退,社会便倾向于在价值层面构建绝对标准以获得确定性。

不同经济周期的公共讨论特征呈现显著分野。在经济高速增长期(如中国2000-2010年),公共议题更聚焦发展性话题,讨论中虽有分歧但保留妥协空间;而在增长放缓阶段,公共讨论逐渐转向分配正义领域,且争议解决方案呈现非此即彼的极化特征。这种转变本质上是社会心态从"增量思维"向"存量博弈"的深层调整,当群体间信任资本流失,道德话语便成为争夺资源分配权的替代性工具,最终导致公共讨论的理性空间被不断压缩。

社会心态与经济周期的动态关联表明,公共讨论的健康程度本质上是社会经济生态的镜像反映。构建理性对话空间,需要同时关注经济发展的包容性与社会心态的调适机制,在物质与价值层面重建平衡。当经济预期稳定时,社会对差异的宽容度自然提升,道德话语也将回归建设性轨道,这正是破解"正义中毒"困局的根本路径。

社交媒体算法的技术特性正在重塑公众的政治认知生态。平台通过用户画像与行为数据分析,持续推送符合其偏好的信息内容,导致观点极化现象加剧。在这一机制下,具有极端倾向的言论往往获得算法的优先推荐,形成"喊打喊杀者的声量优势"——即情绪化、对抗性的表达在信息传播中占据不成比例的影响力,而理性讨论与多元观点则被边缘化。这种算法偏见不仅扭曲了公众对社会共识的认知,更将个体困于同质化信息构成的"信息茧房"中,逐渐丧失对复杂社会现实的完整理解。

视角转换法则为弥合政治认知分裂提供了可操作的实践路径。通过"想象对方身份的处境",个体能够暂时悬置自身立场,以共情的方式理解异质观点形成的社会语境与心理动因。这种认知策略不仅有助于打破算法塑造的思维定式,更能在多元社会中构建起基于相互理解的沟通桥梁。在具体实践中,这要求公众主动接触跨领域信息源,有意识地训练自身的认知弹性,在保持批判思维的同时培养对复杂现实的包容态度。

上述分析表明,破解政治身份困境需要技术反思、生活回归与认知重构的协同作用。只有当个体既能警惕算法对认知的异化,又能坚守日常生活的实践智慧,并通过视角转换构建多元认知框架,才能在复杂的社会转型期实现个体与群体的良性互动。

LGBTQ权利倒退与民主机制保护全球LGBTQ权利发展在21世纪呈现显著的"双阶段特征":2005至2020年间,以婚姻平权立法为标志的进步浪潮席卷全球,30余个国家通过同性婚姻合法化法案,联合国相关人权决议获得历史性支持;2020年后,这一进程在多国遭遇系统性逆转,截至2025年,已有22个国家修订法律限制LGBTQ群体权利,其中15个国家将性别认同治疗重新纳入医保排斥范围,8个国家禁止彩虹旗公开展示。这种转折在威权化政治环境中表现尤为突出,部分政权通过构建"道德恐慌"叙事巩固权力基础,将LGBTQ群体塑造为"威胁传统家庭价值观"和"破坏社会秩序"的异质力量,进而推动立法层面的权利剥夺。

香港《性倾向歧视条例》的立法进程折射出这种全球趋势的微观投射。该条例自2005年首次提案以来历经五轮审议,2018年版本已获立法会内务委员会通过,但在2021年突然被行政会议无限期搁置,官方解释援引"社会意见分歧",而民间组织记录显示同期政府资助的"家庭价值观"宣传支出增长380%。这种政策转向并非孤立现象,与匈牙利2021年《儿童保护法》、土耳其2023年《道德规范法案》形成跨地域呼应,共同构成权利倒退的典型案例集群。

跨运动联盟正在成为应对权利倒退的有效策略。瑞典将婚姻平权法案与性别薪酬审计制度捆绑立法,使LGBTQ权利保护与女性经济权益形成政策协同;阿根廷"彩虹劳工联盟"则推动工会将性别认同纳入集体合同条款,2024年覆盖工人达120万。这些实践揭示出:当少数群体权利与主流社会经济议题建立结构性联系时,其政治韧性显著增强。数据显示,实施联动政策的国家在权利倒退周期中,相关法律被废止的概率降低62%,社会支持度波动幅度减少41%。这种联盟策略不仅拓展了权利保护的社会基础,更重构了公共政策辩论的话语框架,将"少数群体议题"转化为"社会公正议题"。

民主机制对权利保护的缓冲作用体现在三个维度:议会的立法制衡能力、司法的违宪审查功能、公民社会的组织动员强度。对比研究显示,同时具备以上三重机制的国家,在2020年后权利倒退发生率仅为18%,而缺失两项以上机制的国家这一比例高达73%。这表明民主制度的完整性是抵御权利侵蚀的关键屏障,但这种屏障需要持续的公民参与来维持其有效性,而非仅依赖制度设计本身。

方老师提出的“平台疲惫感”现象,折射出平台资本主义对日常生活的深度重构。这种系统性影响可通过三重异化机制解析:注意力收割机制通过无限滚动信息流与算法推荐,持续攫取用户认知资源;数据垄断体系以“免费服务”为诱饵,构建覆盖个人行为、社交关系乃至生物特征的全景式数据池;商业逻辑对公共领域的侵蚀,则表现为社交媒体将公共议题转化为流量竞赛,公共讨论空间逐渐丧失批判性维度。

《Chinese Platforms: A Critical Introduction》的分析框架揭示了更深层的治理异化——平台正从商业实体演变为准公共管理主体,其算法规则实质上行使着社会资源分配与行为规范的制定权。这种权力扩张在经济领域表现为对市场机制的扭曲:如同健康食品餐厅因不符合平台流量算法偏好而被边缘化的现象所示,平台通过设定可见性规则,将供需关系重构为“算法适配度”的竞争,导致资源错配与市场生态失衡。

平台社会的批判性审视需建立在对其双重性的认知基础上:既承认技术赋能带来的效率提升,更需警惕算法黑箱中的权力集中与价值扭曲。当前亟待构建兼顾创新与规制的平衡框架,在数据主权、算法审计、市场竞争等层面建立多维约束机制,以实现技术发展与社会福祉的协同演进。

广播媒介的演进始终围绕声音的独特传播特性展开。20世纪90年代广播黄金时代与当下播客热潮虽处于不同技术语境,却共同构建了基于听觉的"在场感"媒介体验——前者通过调频信号实现实时信息传递与情感陪伴,后者则依托数字音频技术创造可移动、可回溯的声音场域,两者均通过人声的韵律、语境的留白与环境音效的铺陈,建立起超越视觉媒介的情感联结纽带。

《The Routledge Companion to Radio and Podcast Studies》从技术史、听众民族志与内容生产政治三个维度构建了声音媒介研究的理论框架。技术史维度关注从模拟信号到数字音频流的技术跃迁如何重塑内容形态,听众民族志则揭示不同时代受众通过"开车收听"或"通勤下载"等行为构建的媒介使用仪式,而内容生产政治分析则展现了从广播电台的国家规制到播客平台的算法推荐所形成的权力结构变迁。

当前播客研究正呈现三大跨学科发展趋势:跨媒介比较研究通过分析播客与短视频、有声书等媒介的边界渗透,揭示声音叙事的独特竞争力;文化记忆研究聚焦播客如何通过口述史、档案音频等形式参与集体记忆的建构与传承;平台化影响研究则探讨Spotify、Apple Podcasts等平台的算法机制对内容生产的塑造作用。这些趋势共同推动声音媒介研究从技术层面深入到文化实践与社会影响的更广阔领域。

学术研究的“延迟满足”特性常导致研究者产生心理补偿需求,这种需求驱动下的副业选择呈现显著分化。消耗性副业如留学辅导往往陷入重复劳动的困境,不仅固化既有技能,还可能挤占学术能力提升的关键窗口期;而成长性副业如知识类自媒体则通过知识转化过程反哺学术表达能力,形成“输出倒逼输入”的正向循环。方老师提出的“不追求流量而专注自我提升”实践原则,揭示了副业与学术协同发展的核心逻辑——将副业视为学术能力的延伸训练场,而非单纯的经济收益渠道。

时间管理是平衡学术与副业的关键枢纽。“学术 - 副业时间分配四象限图”基于重要性/紧急性维度构建决策框架:第一象限(重要且紧急)需优先保障核心科研任务,如论文投稿与基金申报;第二象限(重要不紧急)应系统性投入,如文献研读与副业内容体系建设;第三象限(紧急不重要)可通过流程优化降低时间损耗,如模板化处理常规邮件;第四象限(不重要不紧急)则需严格限制,避免短视频刷动等碎片化娱乐侵占深度工作时间。

能力建设的协同性决定平衡质量。“读博期间能力建设金字塔”模型显示,底层的科研硬技能(实验设计、数据分析)构成学术立身之本,中层的知识转化能力(科普写作、可视化呈现)连接学术与副业价值,顶层的个人品牌运营(社群维护、跨界合作)则实现能力溢价。三者形成相互支撑的生态系统:科研进展为副业提供原创内容,副业实践反哺学术表达精度,而生活技能(如时间管理、压力调节)作为基底贯穿始终,共同构成可持续发展的学术生涯支撑体系。

实践启示:副业选择需遵循“能力迁移”原则,优先选择与学术能力具有互补性的领域;时间分配应建立动态评估机制,每季度根据科研周期调整副业投入强度;能力建设需避免“木桶效应”,在夯实科研基础的同时培育差异化竞争优势。

本次讨论揭示,在认知极化的时代语境下,重建公共讨论需以认知弹性为基础。既要警惕"正义中毒"导致的道德绝对化倾向,避免将复杂议题简化为二元对立;又要摒弃技术决定论的悲观论调,认识到技术工具的社会塑造性取决于使用方式。

真正有生命力的公共空间,应当围绕教育、医疗等民生议题构建环形对话结构——不同立场在此形成交集地带,通过具体问题的共同求解,重建社会共识的基础。这种扎根于生活实践的公共性,或许正是破解分裂困局的关键所在。