在全球化浪潮中,文化认同成为连接民族与国家的重要纽带。朝鲜与韩国因语言、文字与历史脉络的高度一致性,成为“同文同种”的典型代表。

然而,这种文化共同体并非朝鲜半岛独有,世界范围内还存在诸多因地理、历史或殖民因素形成的同源国家群体。

一、东南亚:老泰与马来文化圈的分裂与共生

东南亚地区存在两组显著的同文同种国家:

1.1 泰国与老挝

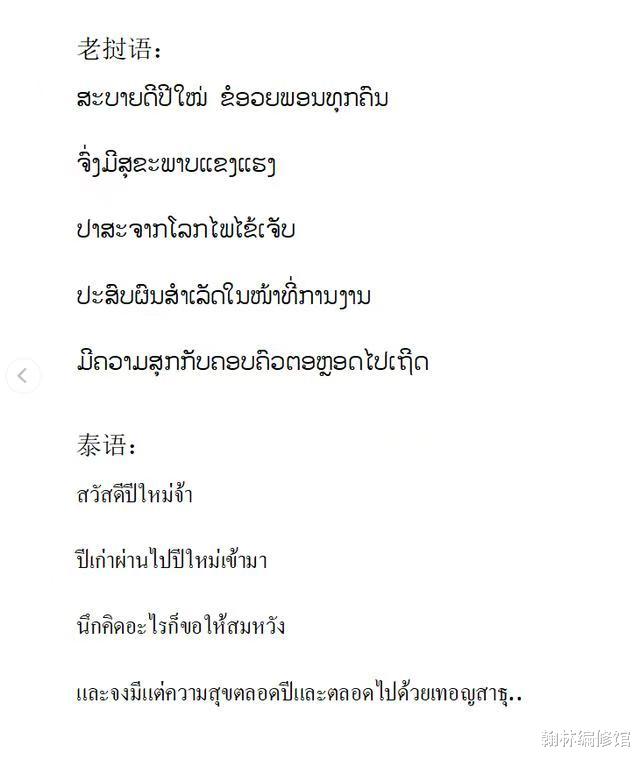

两国同属老泰民族(“壮侗语族”的先民),语言相似度极高,宗教习俗(如佛教信仰)几乎一致。

泰文和老挝文都是在古高棉字母的基础上发展而来的。

泰文历史上经过官方规范,字形看起来比较方正、工整;

老挝文保留了更古老的书写风格,字形更为圆滑和弯曲。

这种差异,有点像中文的简体字和繁体字。

1.2 马来西亚、印度尼西亚与文莱

三国以马来人为主体,语言同属马来语系,均信仰伊斯兰教,共享马来历史记忆。

地理分割与殖民历史(如荷兰对印尼的统治)导致其成为独立国家,但文化根基仍紧密相连。

二、欧洲:破碎地理下的民族“分家”专业户

欧洲因地理屏障(山脉、半岛)与历史纷争,形成四十余个国家,其中不乏同文同种者。

2.1 德国与奥地利

德国与奥地利同为德语民族,历史上同属神圣罗马帝国。

发起二战的小胡子,就是奥地利人(出生在奥匈帝国边境附近的奥地利小镇布劳瑙)。他推动“德奥合并”的野心,正是这一文化共同体的历史注脚。

2.2 罗马尼亚与摩尔多瓦

两国均源自达契亚人与罗马人的融合,并共同使用罗马尼亚语。两国分分合合,原来同属于摩尔多瓦公国。

1812年,沙俄在俄土战争中获胜,吞并了摩尔多瓦公国东部的领土(比萨拉比亚);

俄国革命后两国统一;

1940年,根据《苏德互不侵犯条约》的秘密附加议定书,苏联再次占领了比萨拉比亚,成为苏联一个加盟共和国,再次开启“分国”历史。

2.3 挪威、瑞典与丹麦

三国人民同属 “北日耳曼人” (或称斯堪的纳维亚人)。他们的共同历史可以追溯到维京时代(公元8-11世纪)。

在那个时期,他们有着共同的语言(古诺尔斯语)、相似的社会结构和宗教信仰(北欧神话),在语言学上同属“北日耳曼语支”。

三国人民可以互相听懂对方的语言,这被称为 “斯堪的纳维亚语言互通”。

2.4 俄罗斯与白俄罗斯

俄罗斯人和白俄罗斯人,都是东斯拉夫人的直系后裔。

两国的通用语言均为俄语。但特殊的是白俄,尽管通用俄语,但白俄罗斯语仍作为一种民族身份的象征,在乡村地区或民族主义者中使用,可理解为双语并行。

三、大范围同文同种:帝国扩张的遗产

全球性文化共同体多源于大帝国扩张后的退却:

3.1 阿拉伯世界国家

从摩洛哥到伊拉克,二十余国使用阿拉伯语,宗教信仰与文化传统高度一致。

这一格局源于阿拉伯帝国扩张,尽管今日各自为政,但文化根源仍紧密相连。

3.2 拉美西班牙语世界国家

从墨西哥到阿根廷,大片国家说西班牙语、信仰天主教,这是西班牙殖民的直接结果。

混血比例差异导致国家间面貌不同,但语言与宗教构成共同文化底色。

3.3 “五眼联盟”

美国、英国、加拿大、澳大利亚与新西兰虽为独立国家,但文化基因均来自英国盎格鲁-撒克逊传统。

欧洲殖民者对北美与大洋洲原住民文化的取代,催生了这一同源国家群体。

四、同文同种的根源:地理、历史与殖民的交织

同文同种国家的形成多基于以下因素:

一是地理相邻性:朝鲜半岛、东南亚国家群因地理连续性保持文化一致性。

二是帝国扩张与退却:阿拉伯帝国、西班牙帝国、大英帝国的殖民历史,塑造了大范围文化共同体。

三是殖民历史差异:老挝与泰国因法国殖民走向不同认同,马来西亚与印尼因荷兰统治形成分裂。

四是语言与文字适应性:欧洲表音字母文字迎合不同口音,形成多样化文字,但德语、罗马尼亚语等仍保持民族内聚力。

同文同种的国家群体,既是文化认同的体现,也是历史进程的产物。

从朝鲜半岛到阿拉伯世界,从东南亚到拉美,这些文化共同体揭示了人类社会的多元性与复杂性。

评论列表