1959年冬天,北京厂桥派出所里,瘦高的爱新觉罗・溥仪在户口“文化程度”一栏写下“初中”二字。

谁也没料到,这张小小的户口卡片,几十年后会成互联网热议的梗。

末代皇帝怎么才是“初中生”?

一开始我也觉得这事儿挺魔幻。

但翻了些公开的档案、日记和当事人回忆才发现,史学界早有共识,溥仪的真实学识远不止初中,要是按今天的学位体系算,抵得上好几个博士。

如此看来,那栏“初中”,压根不是他学识的上限,只是时代造成的误会。

户口上的“初中”,原来是时代误会溥仪没上过正规的新式学校,这是事实。

清代皇家教育没有“毕业证”这一说,他的学习全是按“帝王规格”定制的,和后来的学历体系完全对不上。

1959年登记户口时,工作人员只能按“是否接受过正规学校教育”来认定,无奈之下,就给了个“初中”的标注。

本来想吐槽这标注也太敷衍了,但后来发现,这事儿真不能怪工作人员。

那个年代的户籍登记,没那么多灵活认定的方式,没有正规学籍,就只能按最贴近的标准填。

可谁能想到,这个“初中”背后,藏着一套堪称近代教育史顶配的学习经历。

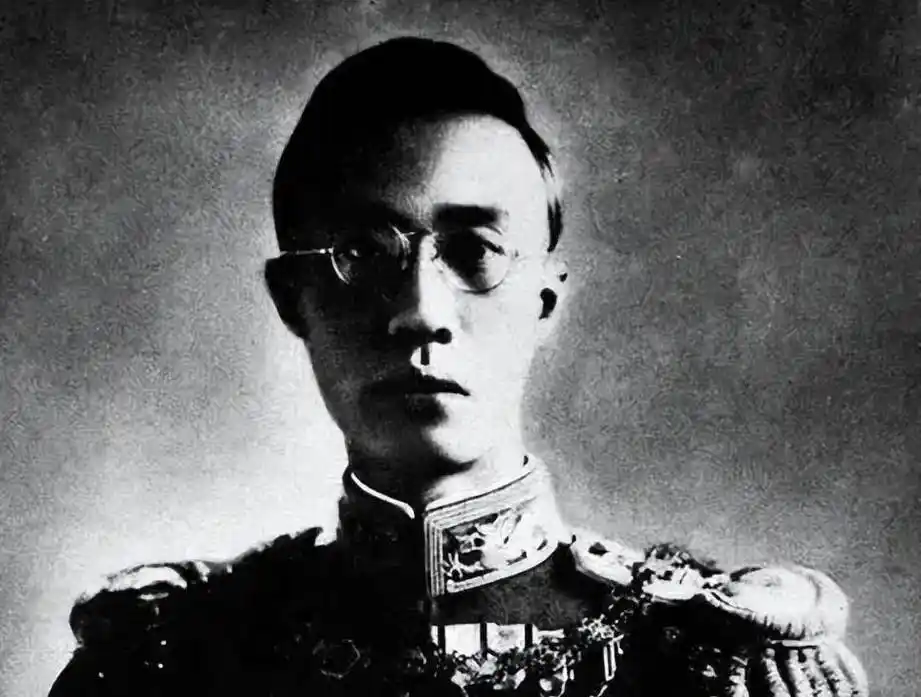

溥仪3岁进紫禁城,6岁退位却没停下学习。

为了培养他,隆裕太后和载沣请的老师阵容,说是“银河战舰”都不夸张。

汉文老师有同治年间的状元陆润庠,还有光绪年间的进士陈宝琛,连京师大学堂的总监督(相当于北大校长)朱益藩都来授课。

满蒙文有满文翰林伊克坦和蒙文国师阿旺却吉把关,英文和西方学科更厉害,是牛津大学的文学士庄士敦亲自教。

每天清晨5点,溥仪就得起床读《四书》《尚书》,还得练300字小楷。

早膳后听庄士敦讲《地理大纲》,午后练骑射、学画画,傍晚还要默写《资治通鉴》,常常学到深夜。

这学习强度,比现在的“衡水模式”还狠,而且完全是量身定制,没有升学压力,却有“帝王使命”推着他往前学。

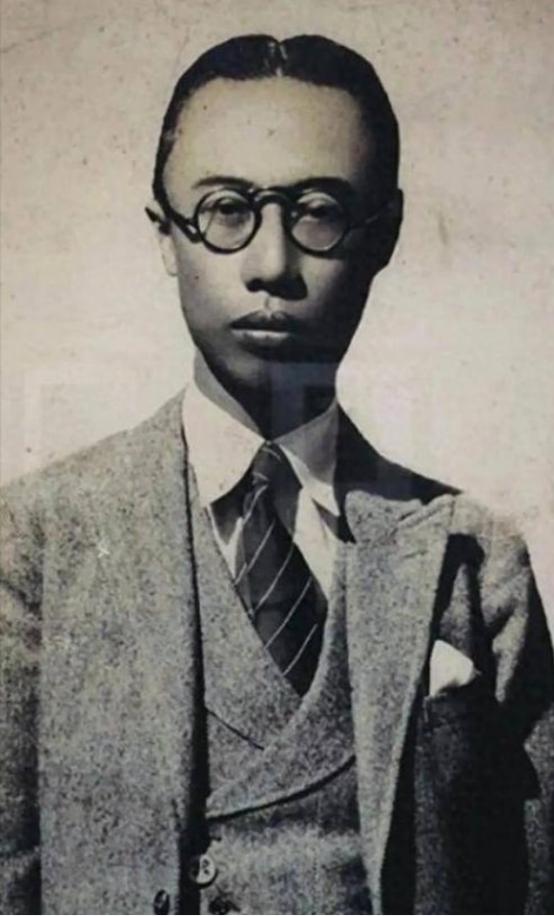

硬核学识藏不住,比博士还能打溥仪的语言能力,绝不是“会说英语”那么简单。

满语他能流畅阅读《圣谕广训》原档,发音比京师驻防旗人还地道。

汉语更不用说,13岁就能用骈文写诏书,楷书学欧阳询,行书练米芾,晚年写《我的前半生》四十多万字,几乎没怎么删改。

英语才是他的“隐藏王牌”。

1922年他就能看原版《泰晤士报》,1946年东京审判,他直接甩开翻译,全程英语自辩了八天。

美方检察官都忍不住称赞,说他的表达像剑桥高材生论文答辩。

庄士敦回忆,溥仪的英文手写体就像伦敦印刷厂的铅字,他还把《论语》译成英文,用维多利亚散文风格呈现东方智慧,这份手稿至今藏在牛津东方学院。

除此之外,他还会日语和俄语。

伪满时期,为了应付日本人,他三个月就学到能读写《明治宪法》原文。

到了抚顺战犯管理所,又自学俄语,能看《真理报》还会做眉批。

这么多语言技能,放在今天,怕是顶尖外语学院的博士都得佩服。

除了语言,溥仪的“隐藏技能”还不少。

长在紫禁城,600年的典藏让他练就了文物鉴定的绝活。

故宫建院初期,专家们遇到拿不准的珐琅彩,还会请他来“掌眼”。

他凭着手感重量、釉色光泽和圈足弧度,一眼就能分清是乾隆官造还是民国仿品,准确率让老行家都汗颜。

抚顺监狱九年,他还读了《本草纲目》《黄帝内经》,给狱友开方治病,疗效得到了管理所医疗队的认可。

更让人意外的是,他还花三个月考证“殷商与印第安人同源”的假说,写下两万多字报告,虽然证据链不足,但问题意识被现代人类学家夸“很超前”。

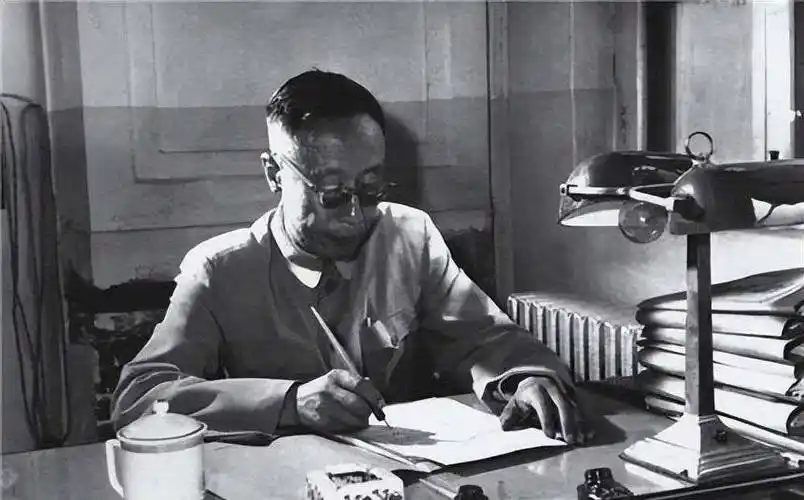

溥仪这辈子挺波折,但他对学习的执着是真的。

1950年被押解到抚顺战犯管理所,他行李里最重的就是《辞海》《英汉大词典》和一堆自制卡片。

狱中条件有限,他就用牙膏皮卷成“钢笔”,蘸着紫药水写批注,硬是通读了《相对论》《量子力学史话》。

1965年,距离他病逝只剩两年,日记里还写着“昨日读完《相对论》仍觉懵懂,然较二十年前在宫中所读牛顿,已略窥科学门径矣”。

他还在狱中当扫盲教师,自编《汉字部首歌》,让一百多个文盲矿工半年内就能读报,这份教材后来还被司法部推广。

九年间,他写下120册、百万字的笔记,从清宫膳单到东京审判细节,全是清史与抗战史研究的一手档案。

如此看来,用“初中”学历定义溥仪,实在太片面了。

学历不过是个标签,真正的学识,是把知识内化成生存方式的能力。

溥仪的一生都在践行“知识就是力量”,哪怕权力没了、身份变了,知识始终是他最后的“盔甲”。

现在我们笑谈“末代皇帝只是初中”时,不妨问问自己,能不能像他那样,在人生的任何阶段都保持旺盛的求知欲?如果能,那“初中”还是“博士”,真的没那么重要。

真正的文化高度,从来都写在一刻不停的好奇里,写在手不释卷的坚持里。

评论列表