最近,每天晚上我都喜欢听一听罗永浩的播客。

视频很长,却一点也不乏味。

一个嘉宾,就是5-6个小时。

但聊的很透,很辛辣,让人感觉就像是大夏天吃了一个冰淇淋的爽。

这也是53岁的他,做的一场关乎人成长的【深度访谈】,几乎都是我们知道的“杰出名人”。

采访嘉宾有——

数码科技领域的视频UP主何同学;

理想汽车的创始人李想;

喜欢搞抽象的歌手仁科......

听了这一圈名人的成长史后,给了我很大的触动。

因为,我也是一个当了妈的人。

太知道第一次做父母的,总希望能有一本育儿书,能让我们像说明书一样,按着一二三四就能走向一个“正确答案”。

只用照本宣科就能把孩子教育好,

可放到实际生活中——

人生就是一场巨大的不确定游戏,世界上压根不存在【绝对正确的养育】。

01

为人父母,怎么做,都不对;

怎么做,也都对。

在这些采访嘉宾里,他们都是某一领域的“成功人士”,

但细看会发现,他们通往成功的路上千奇百怪,

甚至自相矛盾的......

比如,

第一个听到的是何同学的,我会觉得:

父母无条件的支持、托举,才是对的。

因为何同学的成长过程中,他是被“科学式育儿下长大”的孩子。

他的父母是80年代大学生,从他出生就开始用录像带记录他的成长,磁盘都堆满了整个抽屉。

小学,一天报5个补习班,背英语单词、学练字、学画画,

把他成长技能的“装备”塞的满满的。

上了大学后,更是完全无条件支持他的课余爱好,

喜欢研究数码,就给他买游戏机、手机、第一代iPai,几乎有求必应。

就连他第一次在B站火起来的视频——用300张纯黑纸把房间贴满。

都是他的父亲一起帮忙贴的......

一点不觉得他是在“不务正业”,反而充分尊重他的天马行空。

这才塑造出了我们所看到的“天才少年”何同学。

但,

一转头,就看到了与他完全相反的例子。

02

这个人就是影视飓风的创始人Tim。

在他的成长轨迹里,父母一点也不鸡娃,纯散养,甚至是锱铢必较的“穷养”。

连陪伴,都没有......

打从幼儿园开始,他就一直是全托。

以至于他都人到中年了,还始终记得很难堪的那一幕:

“我拉裤子里,没有人理我,我就跑到窗台上喊爸爸妈妈,也没有人理我。”

想要零花钱,得用做家务的劳动成果换。

而洗一次碗,也只有5毛钱。

终于,他攒了很久很久的钱,想要买一个廉价玩具,

结果,还被冤枉是偷的!

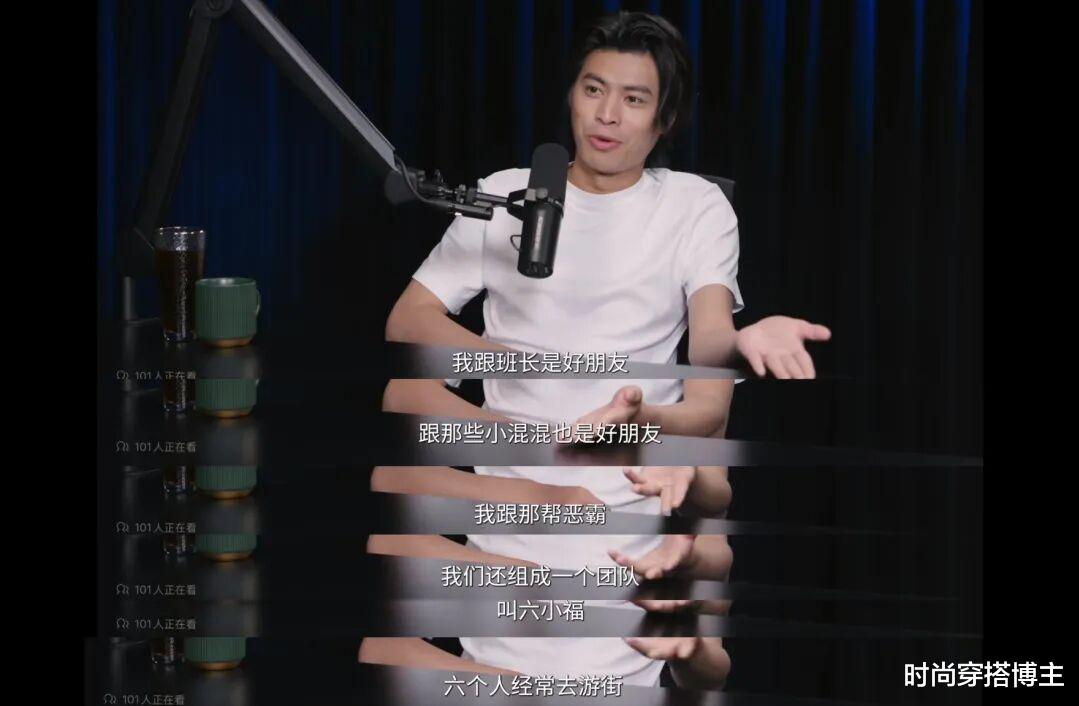

再听到仁科的成长轨迹,我更迷幻了。

说“野孩子”都有点像在抬举他了。

他从小出生在一个偏僻的海边小镇,那里没有火车,哪怕是汽车,也永远是最后一站。

早早就辍学了,黑白两道都有混,

街霸帮他打架,

班长帮他录歌,

爸爸也是不学无术的“大混混”,开卡拉OK,

不是现在的KTV,就是一个空旷的大厅,挂点彩球和玻璃珠,花一碗花生米的钱就可以上台唱一首。

结果,倒闭了。

又不死心去开发廊,欠下一屁股债。

才小学四年级,就要跟爸爸躲债到处搬家,

可就算搬到几十公里外的海丰,还是会有债主时不时地“上门做客”。

于是,仁科干脆初中就不读书了。

跑到广州当“货郎”,背包里卖的都是各种盗版书、盗版碟片、盗版CD,

可人家现在也成了红头半边天的主唱,演唱会场场爆满,甚至还写了自己的书。

纵观这几期,只有小鹏创始人,是主流意识里“成功人士”的发展路径。

他先从名牌大学毕业,再进大厂镀金,

再创立YY语音,UCweb,

再凭着对技术的敏锐洞察,创办了小鹏汽车。

而采访里的大部分,

几乎都是离经叛道的“怪胎”。

就像是一辆辆“脱轨”的火车,开着开着,虽然开的稀巴烂,却不影响他冲刺到达了终点,

且,还遥遥领先。

03

你以为我到这里要熬鸡汤了?

不不不。

恰恰相反,

我想说他们虽然是社会属性里的“成功者”,但实际生活中都不完美。

何同学很社恐,几乎没有工作以外的社交。

但不影响他能与苹果CEO聊到数码科技时对谈如流。

Tim也很内向,不会说话,只天天宅家吃外卖。

但他高三给学姐做的一个毕业宣传片,让现场所有人看完都哭了。

乐队主唱仁科很抽象,很神经质。

但他只是不拘泥于世俗规则的外在,内核稳定且自洽,爱他的人爱到死。

人,是立体的。

你看到他的一面觉得他是“怪人”,另一面的他,你无从得知。

而那些成长过程中看似破碎的、不堪的瞬间,都成了他们通往“最感兴趣”的道路。

只有感兴趣,才会比较擅长,

只有比较擅长,才会变得精通。

毕竟,所有的成功都是二八定律,找到那20%的感兴趣,去扎根,才会更容易成事儿。

就像仁科说,如果不是爸爸开卡拉OK欠债,

他就不会跟着爸爸搬到海丰,

来到更大的城市,接触更多的音乐,就连日常营生他都只会下意识想到“卖盗版唱片”,

这怎么不算离梦想更进一步了呢?

再比如,何广智。

一个最底层出来工厂打工的普通人,早早在社会上摸爬滚打。

干过接线员、汽车组装工人,最后做销售才发现,

哦,原来我口才还不错。

跟各色人打交道,造就了他的直白幽默,也学会了善于抓住听众的耳朵。

曾经的苦难、窘迫,都成了他脱口秀里的“灵感养分”,

让他一炮而红。

因为最真实的素材,才最能打动人心。

说实话,播客里的每个人物,我都很喜欢。

一个又一个生动的小故事。

镶嵌在一起,

汇成了一段段充沛、热烈、又极度灿烂丰富的人生。

从5岁,到50岁,

突然发现,生命中的每一次刻刀落下,都不是无意义的损伤。

当你觉得某个天塌了的时刻,

可能未来的某一天再回想,

它已经成了机遇,成为素材,

冥冥之中,已经在不知不觉中让你改变了命。

写到最后,也真心希望看到这篇文章的你,放下焦虑吧!

让花成花,让树成树。

静观这万物,各尽其性,各自成景。