新中国刚成立那会儿,中南海里竟然上演了一出"抢人大战"!平时温文尔雅、脾气最好的周总理,为了要一个人,那可是动了真感情,连调令草稿都已经在心里打好了。结果半路杀出个彭老总,硬是把这个本该穿西装、喝红酒搞外交的儒将,给拽去玩泥巴修坦克了。这人就是后来大名鼎鼎的大将许光达。这一拽不要紧,直接把中国军队从"两条腿走路"拽进了"钢铁洪流"的时代。

说实话,当时的家底薄得让人心酸。说好听点叫"小米加步枪",说难听点,面对美国人的海陆空立体攻势,咱们就是在"裸奔"。抗美援朝的战鼓眼看就要敲响了,老美那是全副武装的机甲怪兽,咱们空军刚断奶,海军全是缴获的小舢板,陆军虽然战神云集,但两条腿跑断了也追不上人家的履带啊。毛主席看那个急啊,现代战争没坦克就是送人头。可这玩意儿谁懂?不仅要懂打仗,还得懂技术,更要懂俄语操作苏式装备。翻遍全军,只有许光达这根独苗,在苏联喝过几年洋墨水,真开过坦克,这是打开死锁唯一的钥匙。

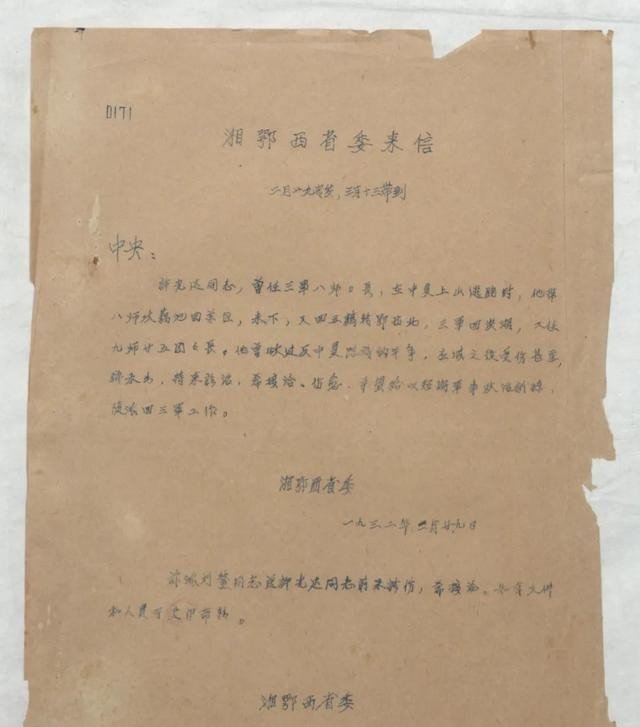

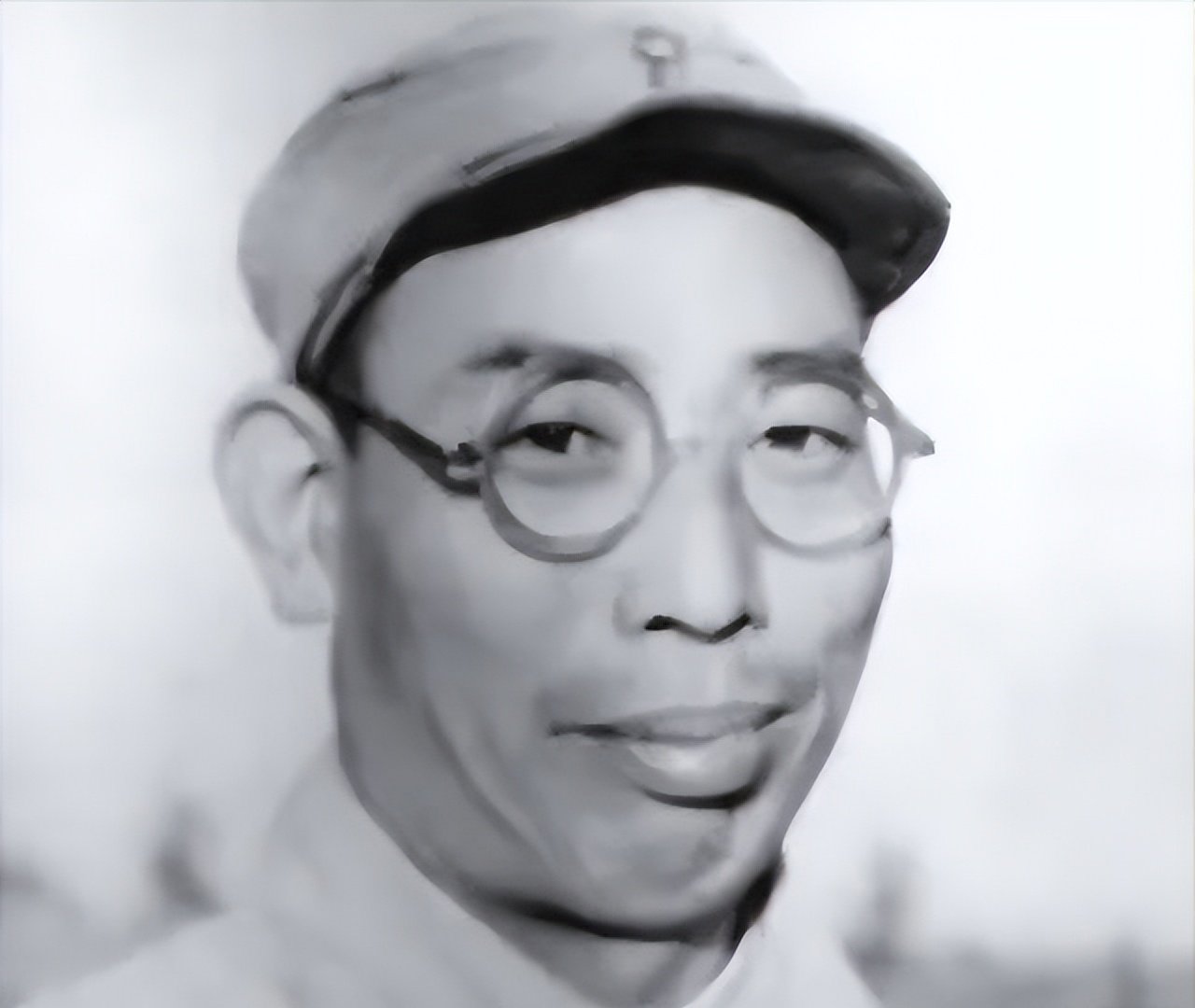

说起许光达,这就是个被老天爷强制"转职"的狠人。黄埔五期科班出身,本来是拿枪杆子冲锋的,结果1932年应城一战,子弹打进胸腔,离心脏就差那么一丝丝。国内治不好,只能送去苏联。这一去就是5年。咱们这边的战友再钻山沟打游击的时候,人家在莫斯科坐在宽敞的教室里,把汽车构造、坦克战术摸了个底朝天。这哪是去养伤,简直是去满级号代练了。他在莫斯科东方大学学汽车,后来又专门研究坦克,俄语说得跟母语一样溜。这种既有实战血性,又有技术理论,还能跟苏联老大哥无障碍沟通的复合型人才,放在1950年的中国,那就是大熊猫一样的宝贝。

也难怪周总理眼馋,想让他去外交部。但朱老总和彭老总更急,外交可以慢慢谈,战场上的弟兄们等不起坦克的掩护。最终,许光达没去捧外交部的金饭碗,一头扎进了装甲兵这个穷家当。接手装甲兵司令,听着威风,其实就是个"天坑"。当时的现状,看了都想哭。名义上有543辆坦克,实际上全是这儿捡一辆、那儿缴一辆的"万国牌",日本人留下的破烂,国民党丢弃的废铁。一大半是趴窝的,缺胳膊少腿,有的履带都断成几截。人更愁,开坦克的全是国民党旧部,技术有但散漫;咱们自己的兵呢,政治过硬,但看见坦克跟看外星人似的,很多人连汽车方向盘都没摸过。

许光达没废话,直接搞"换血"。从一野硬抽了457个骨干填进司令部,再加个魔鬼训练。那时候的训练场简直是拼命,他自己身体里还留着当年的弹片,阴天下雨疼得直哆嗦,照样拖着半百的身躯爬坦克做示范。因为他心里清楚,朝鲜战场上的美国人,不会给中国装甲兵成长的缓冲期。很快,考验来了。

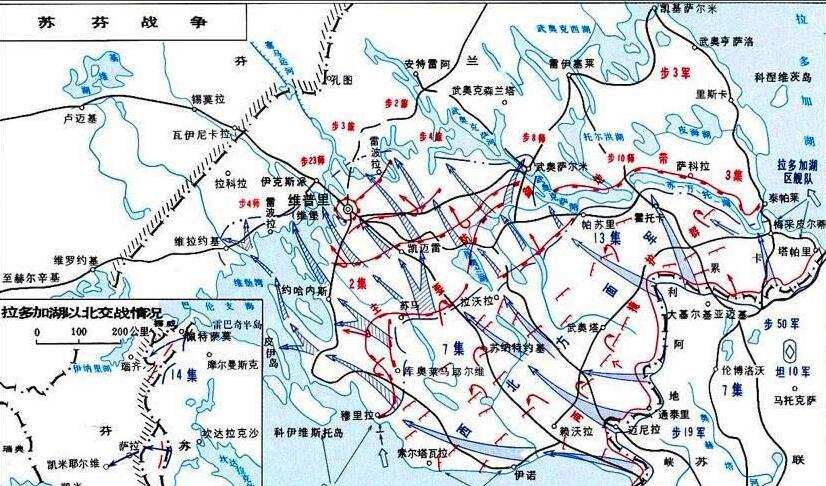

抗美援朝爆发,国家勒紧裤腰带从苏联买了十个师的装备。东西有了,人行不行?当时很多人心里没底,甚至有人提议为了保家底别让坦克去。毛主席听完只说了一句话:"只能躲在娘怀里的崽崽没出息。"这句话,把许光达的火全点起来了。1951年,中国装甲兵千呼万唤始出来,首批三个师团跨过鸭绿江。这不是去阅兵,是去跟当时地球上最强悍的装甲部队硬碰硬。现在的军迷回顾那段历史都得捏把汗。咱们的T-34虽然是二战神车,但面对美军的M26"潘兴"和M46"巴顿",硬件上真没啥优势,而且头顶还没制空权,白天一露头就可能被炸成废铁。

许光达和前线指挥员们硬是憋出了一套"土洋结合"的打法。谁说坦克只能冲锋?他们搞出了个"间接射击法",把坦克埋土里当大炮使,利用高机动性打了就跑。马良山那一仗,中国坦克配合步兵,仅用4个小时就轰开了敌人阵地,那精准度把美国人都给打蒙圈了。石岘洞北山战斗更绝。美军仗着火力猛死守高地,步兵冲几次都被压回来了。这时候,装甲4团的坦克顶着炮火冲上去,玩起了直瞄射击,一炮一个火力点,硬是给步兵撕开了一条口子。

整个朝鲜打下来,这支组建不到一年的"新兵蛋子",打了246场硬仗。虽然自己也被揍得不轻,但干掉了敌军坦克74辆,掀翻碉堡864个。这战绩,对于一支从废铁堆里爬起来的部队来说,简直就是奇迹。如今回过头看,1950年的那个选择题做得太对了。如果许光达去了外交部,中国或许会多一位风度翩翩的外交家,但在那个战火纷飞的年代,军队现代化进程可能会推迟好几年。这种骨子里的学习能力和不服输的劲头,才是比坦克更坚硬的装甲。

1969年6月3日,许光达大将逝世,终年61岁,骨灰盒里除了白骨,还发现了当年那块没取出来的弹片。你说,一个人的一生,能有多少这样的选择?如果当初他去了外交部,历史又会怎样?有时候,命运的一个转弯,可能就改变了一个国家的命运轨迹。