1924年秋,北京景山后街的石板路上,一辆黑色车格外扎眼,车帘掀开,石青色缎绣八团云龙褂的衣角先垂下来,接着是一双低跟“花盆底”51岁的瑾妃扶着太监的手,脚刚沾地就红了眼。

这地方她盼了三十六年,中老胡同一座三进宅院,是她的娘家,今天要给母亲赵氏过七十大寿。

在1924年的北京,皇族坐汽车不算新鲜事,但瑾妃这趟出行,戳破的是延续三百年的规矩。

清代祖制写得明明白白,妃嫔“非奉特旨不得省亲”,连权倾朝野的慈禧,一辈子也只敢破一次例。

可瑾妃敢,不是因为她比慈禧横,是时代变了大清早亡了,紫禁城里的逊清小朝廷,不过是民国包容下的“旧梦据点”,这场看似轻松的归乡,得从三十六年前说起。

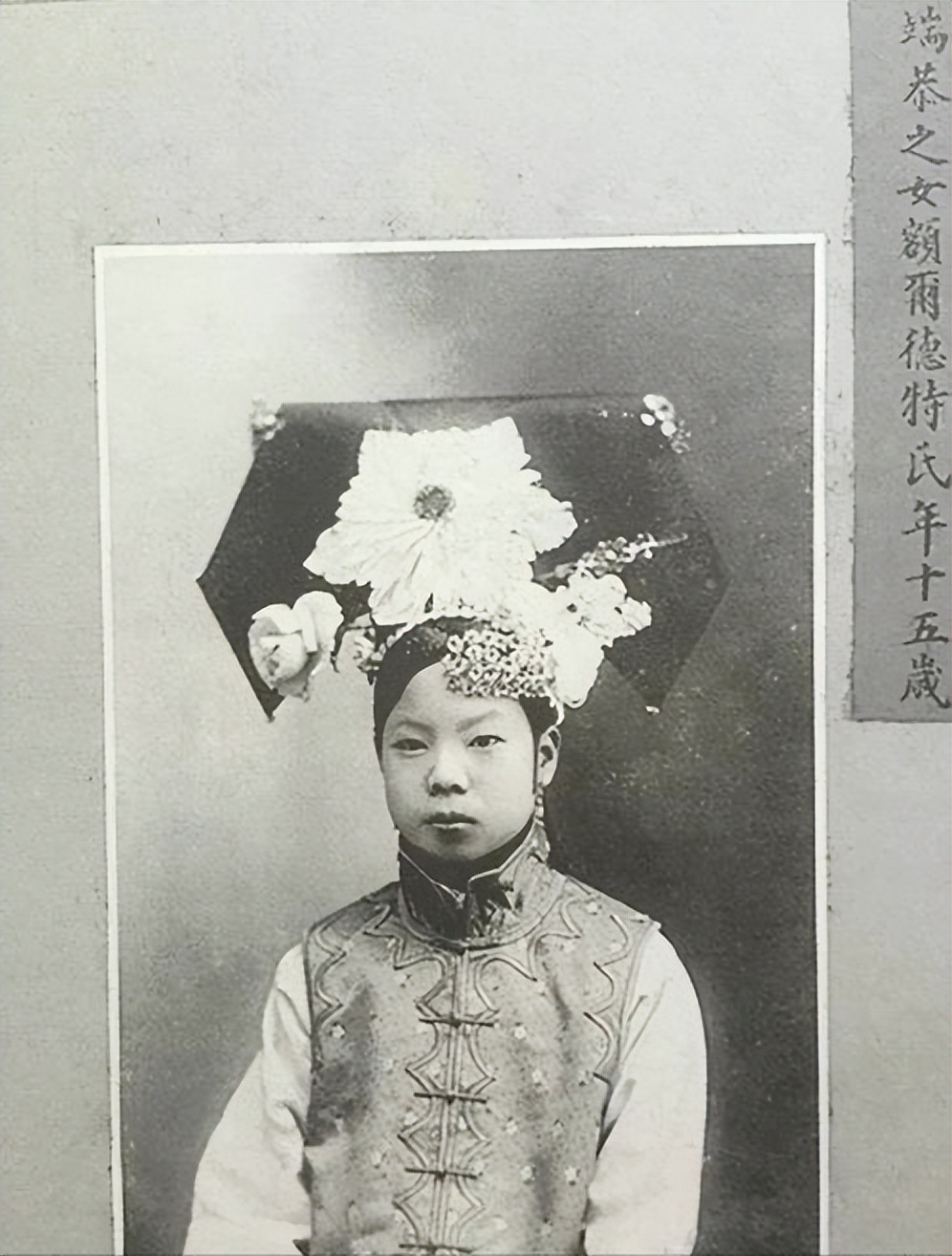

1888年,15岁的他他拉氏和妹妹珍妃一起通过选秀入宫,姐妹俩同封“嫔”,命运却往两个方向走。

光绪帝眼里只有活泼的珍妃,对性情沉稳的瑾妃,始终态度疏淡,这种冷落,在深宫里不算委屈,真正的苦,是1900年那场变故。

八国联军打进来,慈禧带着光绪西逃前,硬是让人把珍妃推进了井里,瑾妃活了下来,可活着比死更难,她得在杀了妹妹的慈禧面前装顺从,得在冷落自己的光绪面前守本分。

宫里人都记得,永和宫的小厨房总飘着香味,瑾妃研究燕窝万字金银鸭、鸡丝银耳这些吃食;御花园东北角的亭子,黄昏总少不了她的身影,手里攥着单筒望远镜,往娘家方向望。

这个重复了三十六年的动作,不是简单的思慕,是她在深宫绝境里给自己留的一点精神念想,她知道,母亲肯定也在娘家假山上,用同样的方式望她。

那架铜制望远镜,镜身被母女俩摩挲得发亮,成了宫墙内外唯一的连接,清代的宫墙有多厚?厚到能隔断生死,厚到让一个女人把最好的年华,都耗在“遥望”里。

1922年溥仪大婚,瑾妃被尊为“端康皇贵太妃”,这是她能提省亲的底气。

本来想找个更“体面”的由头,后来发现,给母亲过寿是最好的借口孝道在前,就算还有人守着旧规矩,也说不出反驳的话。

她没闹,没逼宫,就这么温温柔柔地提了一句,溥仪没理由拒绝,也没人敢再拿“违制”说事,省亲前一周,永和宫就没黑过灯,瑾妃亲自拟菜单,不是摆排场,是怕宫外的菜不合母亲牙口。

她挑了十匹宁绸、十匹江绸,让宫女剪成“福寿”字样缝进被子;亲手画的《九秋图》立轴,也让人仔细裱好。

夜深了,她对着镜子试礼服,石青色的龙褂衬得人严肃,脚下却换了低跟鞋。

“老啦,再穿高跟,要在自家门口摔跟头,给侄儿们添笑话。”她对着镜子自嘲,手却摸向桌上一张泛黄的照片那是入宫前,母亲搂着她和珍妃拍的,三人鬓角都插着绒花。

九月二十八日巳时,汽车刚到胡同口,瑾妃就听见了人声,石狮子披了红,男人们穿蟒袍补褂沿阶跪成两排,女眷们在垂花门下候着。

随侍太监张谦和拉开车门,她刚踏出一步,眼泪就掉了下来,脚下的砖是粗条的,带着日晒雨淋的白斑,不是紫禁城里光可鉴人的“金砖”,这触感,是她十五岁后就没再碰过的“家的味道”。

“奴才等恭迎皇贵太妃娘娘!”三弟志锜领头磕头,声音里带着颤,瑾妃赶紧摆手,“快起来,今儿只论家礼。”可没人敢动,三跪九叩走完了全套。

她抬眼望过去,母亲赵氏被丫鬟搀着站在门里,穿绛紫团寿字缎袄,花白头发上插的金镶玉扁方,还是她二十岁那年托人带出宫的,母女俩一抱,就再也绷不住了。

“我的闺女,三十六年呐!”赵氏的哭声里,全是熬出来的疼,三十六年,不是数字,是从青丝到白发的跨度,是妹妹从鲜活到成枯骨的距离,全在这一抱里揉碎了。

寿宴设在正厅“春晖堂”,瑾妃非要让母亲坐主位,赵氏不肯,推来推去,最后还是按老规矩,瑾妃居中,母亲站在右首。

这场景,倒让人想起《红楼梦》里的元妃省亲,只是元妃没瑾妃这份“破规矩”的勇气,宴席上,瑾妃让人抬来剔红大盒,里面是整只烤乳猪,猪背上用蜜汁浇着“七十”二字。

她亲自夹了块脆皮放进母亲碟里,“阿妈尝尝,这是我在宫里琢磨的方子。”饭后,摄影师被请了进来,这是瑾妃特意让志锜去天津请的,带的是德国哥尔兹折叠相机。

女眷们刚站好,瑾妃突然开口:“让兄弟们也进来吧,一起照。”这话一出,在场的人都愣了祖制里,妃嫔根本不能和宗族男子同框。

瑾妃倒看得开,“大清都退位了,还守那些虚的?”就这么一句话,一张“宫禁破晓”的合影成了传世之作。

照片里,瑾妃端坐着,朝珠垂到膝上;母亲嘴角的笑纹像新月;志锜和侄儿站在后排,长袍马褂穿在身上,眉宇间却有民国青年的松快。

红木家具旁摆着玻璃宫灯,旧时代的影子还在,新时代的光已经照进来了,合影散了,瑾妃挽着母亲进了内室,把丫鬟都打发出去。

赵氏从樟木箱底摸出个黄缎囊,倒出两枚羊脂玉禁步当年姐妹俩入宫,是她亲手系在她们裙角的。

瑾妃攥着玉佩,眼泪又涌上来,“珍儿她……连尸骨都没能让阿妈见一眼。”赵氏拍着她的背,“你替她尽了孝,她知道的。”

窗外的枣子被风吹得往下掉,瑾妃突然指着远处的景山,“那几年,我天天傍晚在御花园角亭望家,您也在假山上望我,对吗?”赵氏点点头,从怀里掏出那架旧望远镜,母女俩对着笑,眼泪却没停。

傍晚四点,该回宫了,瑾妃把常用的沉香扳指戴在母亲手上,“想我了,就闻闻它,当是我给您请安。”赵氏回赠她一个绣着并蒂莲的荷包,里面装着故乡的土,“带上它,走到哪儿都像娘在身边。”

谁也没想到,这竟是母女俩最后一次见面,省亲后半个月,瑾妃在永和宫过中秋,让小厨房做了娘家的桂花糕,尝了一口就放下了。

没过几天,她开始腹痛,太医诊断是“痰热客于胃脘”,拖到十月初三凌晨,人就不行了。

临终前,她让张谦和把合影拿过来,手指抚着母亲的影子,“娘……女儿先走一步。”52岁的瑾妃,就这么走了。

她的灵柩没按旧例停在慈宁宫外朝早归了民国,最后暂厝在永和宫前殿,溥仪给她谥了“温靖皇贵太妃”,十一月,把她和珍妃合葬在崇陵妃园寝,这对姐妹,生前殊途,死后总算是团圆了。

娘家的宅院,自此就关了大门,赵氏把合影放大,挂在春晖堂正中,每天清晨都要供上奶茶和萨其马那是瑾妃小时候最爱吃的。

三年后,赵氏也走了,临终时,手里还攥着那枚沉香扳指,指背被磨得像纸一样薄。

再看那张合影,很多人说它是“礼制崩塌的见证”,可在我看来,它更是“人性胜利”的证明。

瑾妃这一辈子,没像珍妃那样活得炽烈,没像慈禧那样握有权柄,甚至没像婉容那样留下太多悲情故事,她就像永和宫檐角的风铃,风大时响得低哑,风小时也不停歇。

三十六年的守望,不是懦弱,是她在深宫活下去的智慧;一次省亲的破规,不是叛逆,是她对“人”的本分的坚守,封建礼教把“妃嫔”的身份焊在她身上,可她没丢了“女儿”的本分。

那张泛黄的底片里,藏着的不是什么惊天动地的历史变革,就是一个女人对家的渴望,对母亲的思慕,这种渴望,没被宫墙困住,没被礼教磨平,在1924年的秋天,终于有了归宿。

历史书上的大人物太多了,瑾妃这样的“小人物”常常被忽略,可正是这些“小人物”的坚持,才让冰冷的历史有了温度。

她用一场迟到的团圆,告诉我们:再森严的规矩,也锁不住人心;再漫长的等待,也敌不过“回家”这两个字,这大概就是瑾妃省亲这件事,能被记到今天的原因吧。