►

本文2064字 阅读3分钟

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

在体检报告上看到“肾囊肿”三个字,不少人第一反应是:“这是不是癌?”、“要不要赶紧做手术?”甚至有人开始胡思乱想,整夜睡不着觉。

但事实上,肾囊肿并不是一种罕见病,也不是绝症。它就像是肾脏上的“小水泡”,很多人终其一生都不会出现明显症状。

然而,人不会无缘无故长出肾囊肿。医学研究发现,肾囊肿的背后,有4个值得注意的“元凶”。今天我们就来讲清楚——什么是肾囊肿?它从哪里来?哪些人更容易“中招”?又该如何科学应对?

一、肾囊肿到底是什么?真的需要治疗吗?

一、肾囊肿到底是什么?真的需要治疗吗?首先我们得搞清楚,肾囊肿并不是肾癌,也不是传染病。

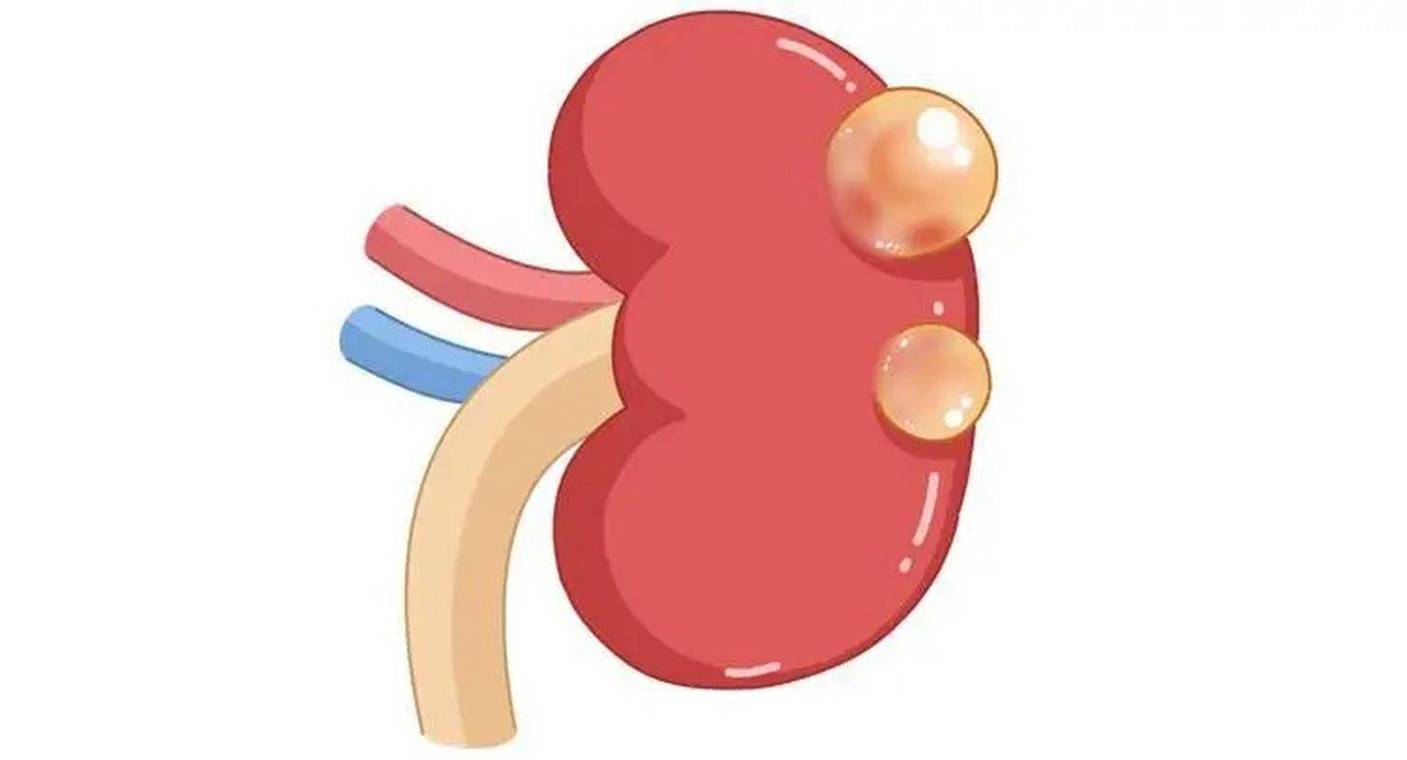

所谓肾囊肿,是指肾脏内部或表面出现一个或多个充满液体的“囊泡”,外壁光滑,形状规则,就像一个封闭的小水球。它是泌尿系统最常见的良性病变之一,尤其在中老年群体中更为常见。

据《中华泌尿外科杂志》刊文统计,超过50岁的人群中,约有30%会出现单纯性肾囊肿。很多人是通过B超体检才发现,平常毫无症状。

医生通常根据囊肿的大小、位置、数量和生长情况来判断是否需要治疗。大多数单纯性肾囊肿可以不处理,定期随访即可。只有当囊肿压迫肾脏、影响功能,或怀疑有恶变倾向时,才考虑进一步处理。

所以,发现肾囊肿,不用恐慌,也不要盲目治疗。但我们更应该追问一句:这“囊泡”到底是怎么来的?

二、医学研究:肾囊肿的背后,藏着4个原因 年龄是“催化剂”肾囊肿最常见的发病机制之一,是肾小管上皮细胞老化退变。随着年龄增长,肾脏过滤系统逐渐“磨损”,一些肾单位的管腔可能闭合、扩张,最终形成囊泡。

这就是为什么40岁以前肾囊肿较少见,但到了60岁以后,患病率明显上升。这并不是疾病的“爆发”,而是人体自然老化过程的一部分。

不过,老年人身体各项机能下降,囊肿若持续增大、压迫肾组织,可能影响肾功能,因此中老年群体更应定期检查肾脏健康。

高血压是“幕后推手”

高血压是“幕后推手”别小看高血压,它不仅影响心脑血管,也会悄悄“拖累”肾脏。

长期高血压会造成肾小动脉硬化,影响肾小管排泄功能,促使液体在局部积聚,形成囊肿。尤其是血压控制不良的人,肾脏负担更重,肾囊肿风险更高。

2019年《中国高血压指南》指出,高血压是我国慢性肾脏病最常见的危险因素之一。因此,控制血压不仅是为了心脏,也是为了肾脏。

遗传因素不能忽视

遗传因素不能忽视一些肾囊肿并非“自然长出来”的,而是与基因有关。最典型的就是多囊肾,这是一种由基因突变引起的家族性遗传病。

多囊肾患者的双肾布满大大小小的囊肿,随着年龄增长,这些囊肿会逐渐增大、增多,最终可能导致肾功能衰竭。

虽然多囊肾并不常见,但具有家族史的人群应格外警惕。如果直系亲属中有明确的多囊肾患者,建议定期做肾脏B超筛查,及早发现异常。

不良生活习惯“添乱”

不良生活习惯“添乱”长期饮水不足、高盐饮食、频繁憋尿、滥用药物,这些看似不起眼的习惯,其实也可能在不知不觉中损伤肾脏。

尤其是饮水太少、尿液浓缩,可能导致尿液在肾盂滞留,刺激肾小管扩张;再加上高盐饮食增加肾脏负担,囊肿就更容易“找上门”。

此外,某些止痛药、抗生素也可能对肾脏造成慢性损害。滥用药物不但伤肝,也同样伤肾。

所以,即便是“天生”容易长囊肿,也不能忽视后天的生活方式。

三、肾囊肿不等于“肾病”?这几个误区别再信了

三、肾囊肿不等于“肾病”?这几个误区别再信了在门诊常常遇到这样的情况:一位体检发现肾囊肿的中年人,一脸焦虑地问:“是不是肾功能出问题了?”、“是不是要透析了?”

其实,单纯性肾囊肿与慢性肾病并不等同,它不会直接导致肾衰竭,也不会传染或遗传。

但如果出现这些情况,就要特别警惕:

· 囊肿持续增长,直径超过5厘米以上;

· 出现腰痛、血尿或肾区不适;

· 囊肿内壁不光滑、有分隔或结节,怀疑恶变;

· 合并肾功能异常或高血压控制不良。

此时应及时到正规医院泌尿外科或肾内科就诊,进一步检查明确病情。

四、不是所有肾囊肿都要治,但这几点必须做到绝大多数肾囊肿无需手术,关键在于“管好它”,别让它乱长。以下几点建议非常重要:

· 定期体检:一年1次肾脏B超,密切观察囊肿的大小变化;

· 多喝水、少吃盐:每日饮水1500-2000毫升,尽量清淡饮食;

· 控制血压、血糖:尤其是已有高血压或糖尿病的患者;

· 避免乱吃药:非必需药物不滥用,特别是止痛药、抗生素;

· 保持规律作息:不熬夜、不憋尿,给肾脏“减负”。

不让囊肿变大的最好方式,就是从生活细节开始改变。

写在最后

写在最后肾囊肿不是“怪病”,也并非“癌前病变”。但它绝对是身体发出的一个信号:你的肾脏在悄悄“变样”了。

它可能是年龄的结果,也可能是生活方式的问题。懂得它的来龙去脉,才能真正做到“不慌不乱,有的放矢”。

与其等它变大、变复杂,不如从现在开始,好好守护自己的肾脏健康。

参考资料:

[1] 《中华泌尿外科杂志》. 中国医学科学院泌尿外科研究所.[2] 国家卫生健康委员会官网:肾病相关防治指南.[3] 中国医师协会肾脏病专业委员会:《慢性肾脏病管理中国指南》.[4] 北京协和医院泌尿外科:门诊常见肾囊肿处理建议.

感谢每一位关注我们的你!有你在,我们会更好!