本科人工智能专业实用性不强,主要受课程体系、师资力量、实践资源、学科交叉难度及就业市场结构性矛盾等多方面因素制约。

课程体系不完善是核心问题。许多高校课程体系设计缺乏深度与广度,存在交叉学科课程不完善、教学与社会脱节等问题。部分低层次院校仅简单模仿开设基础课程,如人工智能导论、机器学习等,但缺乏系统规划,导致学生所学知识杂乱肤浅,难以形成核心竞争力。

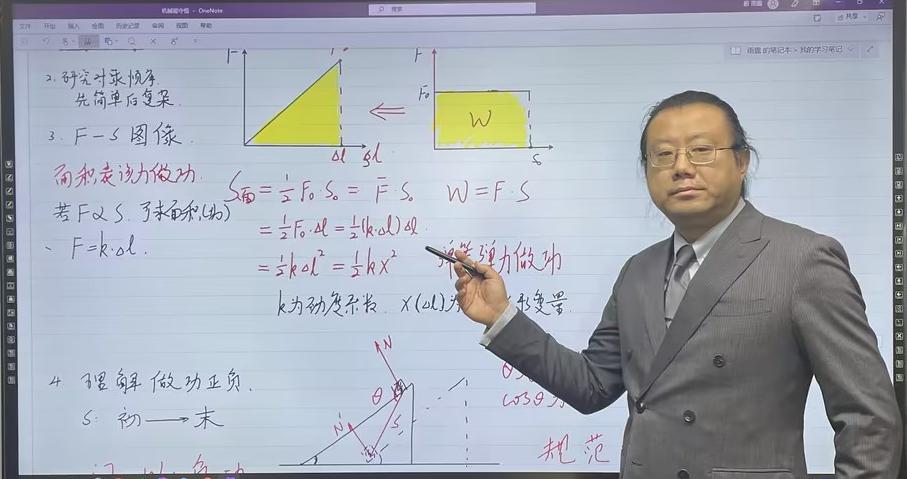

师资力量薄弱进一步加剧了实用性不足。部分教师缺乏企业实践经验,对AI技术在现实场景中的应用了解不足,难以指导学生进行实操项目。当学生需要指导时,教师往往无法提供有效支持,甚至出现“半散养”状态,学生只能依赖自学或网络资源。

实践资源匮乏也是重要制约因素。实验室设备老旧、配置低,无法运行复杂算法模型;数据资源不足,学生难以接触真实大规模数据集。这些资源限制严重影响了学生实践能力的培养,导致毕业生难以迅速适应企业实际工作需求。

学科交叉难度大也增加了学习难度。人工智能以计算机科学为基础,同时融合神经和认知科学、数学、心理学等多学科知识。这种多学科交叉特点要求学生具备广泛而深入的知识储备,但本科阶段难以全面覆盖,导致学生在实际项目中难以综合运用多学科知识。

就业市场结构性矛盾同样不容忽视。企业招聘时对人工智能工程师要求极高,算法研究岗和应用开发岗的学历准入门槛远高于其他岗位,要求研究生学历的岗位比例分别达45.1%和41.9%。这种供需错位导致本科毕业生在就业市场上竞争力不足,难以获得理想职位。