从你有记忆开始,你们家的餐食变化有多大呢?

祖父母辈、父母辈和现在的你对于吃喝的观念差别大吗?

或许你无法想象,这100年来中国普通百姓的餐桌,上演了比任何史诗都更震撼的变迁……

今天我们就来聊聊这个问题~

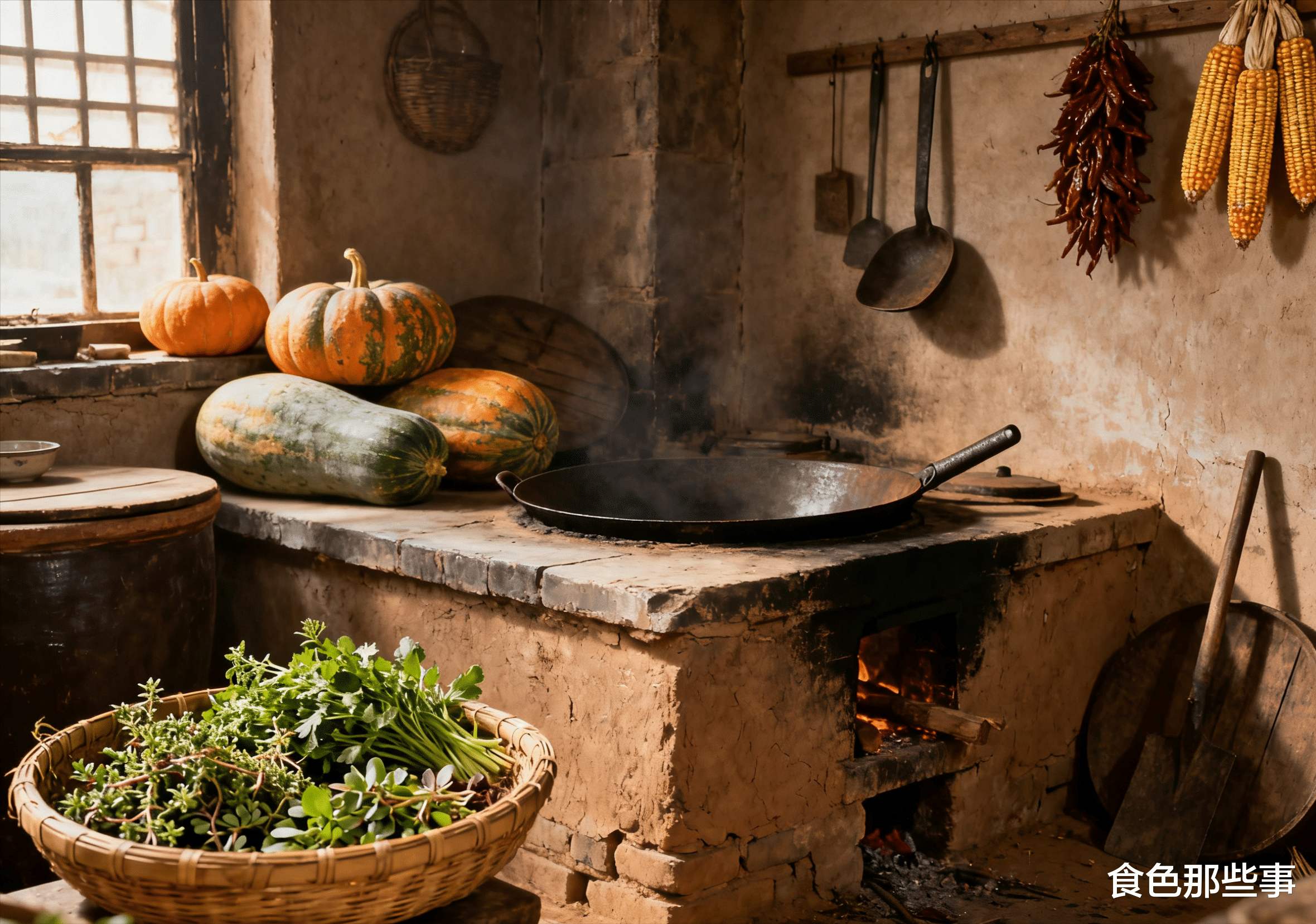

一、 保命的野菜粥(1920s-1940s)上世纪20年代到40年代这段时间,可以称得上是兵荒马乱的年代。

当时有一句话是“早上粥,中午糠,晚上碗里照月亮”,可想而知,当时普通百姓的饮食有多匮乏。

对于他们来说,食物的唯一标准就是“能活命”。

他们的主食可能是粗糙拉嗓子的玉米面、高粱米,混着红薯干和野菜。

一碗清澈见底的稀粥,配一小块咸菜疙瘩,就是一顿早饭。

那时候,就算一粒米掉在桌上,都要赶紧捡起来吹吹灰吃掉了。

想要吃肉?那简直是奢望。

在江南地区,你或许还能吃到一碗米饭。但是在北方农村,可能就是“瓜菜代”了,也就是用瓜果和野菜代替粮食充饥。

此时百姓的餐食追求的不是吃得有多好,而是怎么不让自己饿死。

据数据统计,当时农村恩格尔系数(食物支出占总支出的比例)高达60%以上,意味着收入绝大部分都用来填肚子,却依然填不饱。

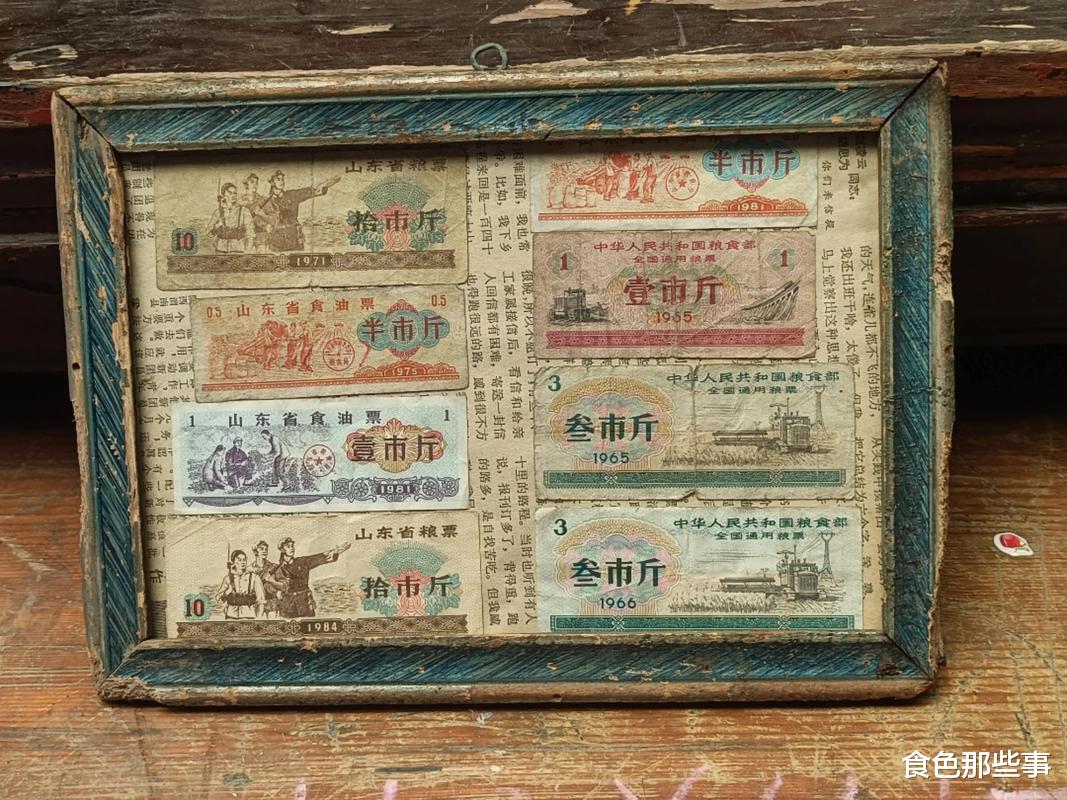

新中国成立后,粮票、油票、肉票等取代了钞票,计划经济时代正式开始。举国上下最具体的目标就是——温饱。

在北方,餐桌上的主角依然是窝头和白菜。入冬前人们囤积了如小山般的大白菜,整个冬天的维生素都在这里了。

每人每月定量供应几两肉,这关系到全家的福祉了。和现在大家偏爱瘦肉不同,当时肥肉可比瘦肉金贵多了——毕竟,肥肉可以炼油,就算是再寡淡的蔬菜也可以加点油水。

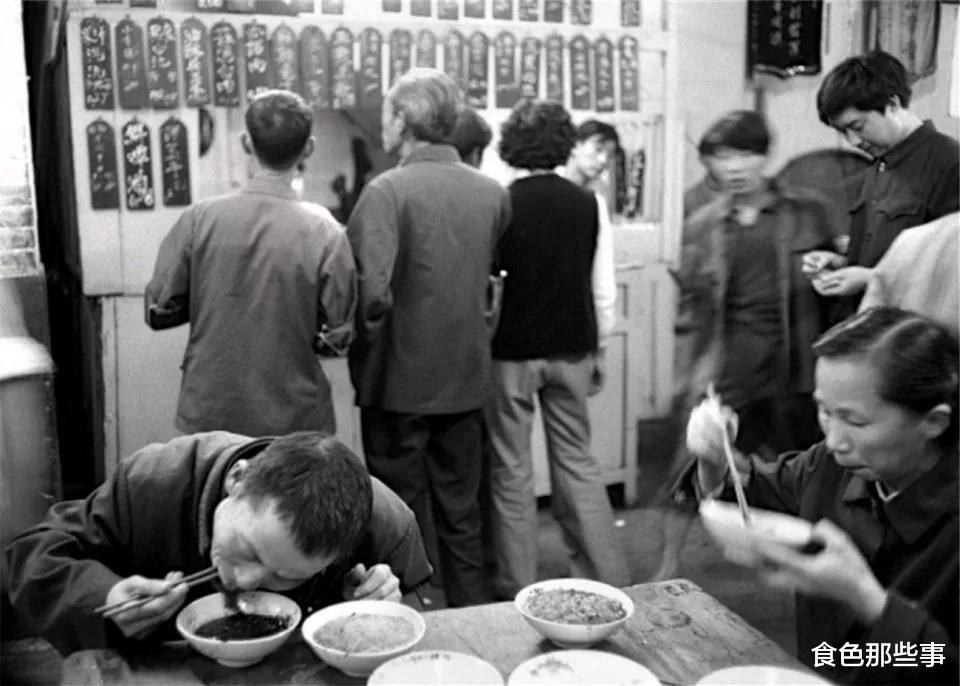

如果是在工厂食堂里吃饭,能吃到带点肉渣渣的炒白菜,就已经很满足了;如果运气再好点,能打到一小片薄薄的肉片,整个下午都充满了干劲。

当时上班和上学也会自己带饭,可以吃到米饭(有时候可能是红薯等粗粮)和没什么油水的炒土豆丝。无论如何,能吃饱就是那个年代莫大的安稳。

当改革开放的春风吹醒大地,也吹活了中国人的胃。

一场“餐桌革命”轰轰烈烈地开始了。

家庭联产承包责任制让粮食产量飞跃,细粮(大米、白面)终于取代粗粮,成为餐桌主角。

曾经珍贵的肉票渐渐退出历史舞台,下馆子成了家庭改善生活的新方式,也可以说是一种新时髦。

1978年12月,可口可乐重返中国市场。很多人第一次喝到可口可乐,刺激的口感带来了全新的世界。

1987年,肯德基在北京前门开出了第一家店,排队盛况空前,标志着西式快餐文化开始进入中国,深刻影响了年轻一代的饮食观念。

这一事件,中国百姓的餐食(尤其是晚餐)变得丰盛起来,你可能会看到米饭、红烧肉、番茄炒蛋、紫菜蛋花汤——这“一荤一素一汤”成了小康之家的标配。

冰箱的普及,让食材得以保鲜;菜市场的繁荣,让天南地北的食材汇聚在一起。

中国人的饮食目标,从“吃得饱”豪迈地转向了 “吃得好”!

进入21世纪又发生了什么呢?

首先,那就是“全球化”。一个普通上班族的早餐可能是便利店买的三明治和咖啡,午餐是手机下单的泰国咖喱饭或意大利面,晚餐可能是为了补充蛋白质和膳食纤维制作的轻食沙拉。

我们有太多的选择,实现了饮食自由,却又有些分裂。

手机和网络让我们在外卖平台下单任何想要的美食,跨越了南北方,也跨越了东西方。

但是,每个人都会有自己的偏好。有人沉迷于火锅烧烤的烟火气,也有人追求低卡绿色的轻食,还有人为了情怀去寻找一碗地道的小馄饨。

钱包充盈的可以选择澳洲牛排、挪威三文鱼、智利车厘子等进口产品,预算紧张的也可以在拼好饭里找到想要的美食。

总而言之,如今中国人的餐桌一片繁荣。但是这种繁荣又带来了新的烦恼——肥胖、三高等“富贵病”如影随形。

曾经我们的祖辈们为了活命而吃的粗粮,现在又打着“纯天然”、“健康”等标签荣耀回归。

饮食的焦点,正从味蕾的极致享受,转向身体的长期健康。

从先人们碗里救命的野菜粥,到年轻人盘中精心计算卡路里的营养餐,这一百年,我们走过的路,比任何一个民族都更跌宕起伏。

我们的餐桌,从来不只是餐桌。

它是一面最真实的镜子,映照出了历史的兴衰、经济的起伏与科技的飞跃。

现在,我们点开外卖软件,屏幕上是琳琅满目的美食,“触”手可及——而这,正是几代人梦寐以求的太平盛世。

以上就是百年中国餐桌的变迁史~

对此,你有什么体会呢?欢迎在评论里分享你记忆里的餐桌哦~