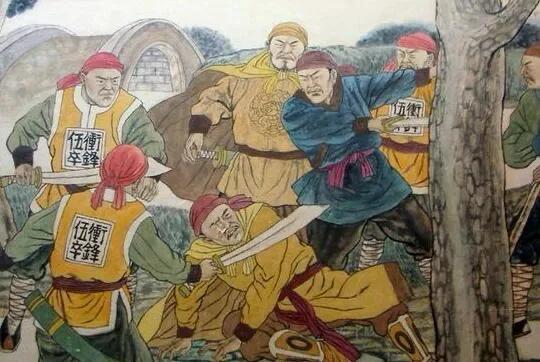

1856年9月5日凌晨,天京东王府的血腥味漫过秦淮河。韦昌辉提着杨秀清的首级站在王府门楼,三千亲兵已将东王府屠戮殆尽,可他望着城外此起彼伏的火光却冷汗直流。

杨秀清的部将傅学贤正率数万东殿残部反扑,喊杀声中全是“诛杀北贼”的怒吼。这位奉洪秀全密诏行事的北王,明明手刃了政敌,却连杨秀清留下的部队都控制不住,最终只能靠滥杀维稳,两个月后落得五马分尸的下场。

世人多骂韦昌辉“残暴嗜杀”,却鲜少追问:手握天王密诏、掌控天京防务的他,为何连杨秀清的部队都收编不了?真相藏在太平天国畸形的权力架构里:韦昌辉的“杀”是一时冲动,而杨秀清对部队的控制,早已深植于宗教信仰、军事体系与人事布局的每一寸肌理。他不是不愿接管,是根本没有能力接管。

“天父代言人”的金字招牌拆不掉

“天父代言人”的金字招牌拆不掉韦昌辉管不了杨秀清的部队,首先卡壳在最致命的“信仰关”。太平天国不是普通政权,而是靠“拜上帝会”凝聚起来的军事集团,宗教身份直接决定权力合法性,而杨秀清手里攥着最硬核的“天父下凡”特权。

这张王牌得从1848年说起,当年冯云山被捕、洪秀全避走广东,拜上帝会濒临解散,烧炭工出身的杨秀清突然“天父附体”,用神谕稳住教众。这个应急之举被洪秀全事后追认,从此杨秀清成了“天父在人间的化身”。

洪秀全是“上帝次子”,理论上还要听“天父”的话。定都天京后,杨秀清动辄以“天父下凡”发号施令,连洪秀全都曾被他杖责四十,更别说其他将领。

对普通士兵而言,杨秀清不是简单的“东王”,而是“天父的代言人”。东殿部队的花名册开头都写着“天父麾下健儿”,每天操练前要先念“听东王号令即听天父号令”的口诀。这种洗脑式的信仰灌输,让士兵们形成了条件反射:杨秀清的命令就是神的旨意,反对他就是“逆天”。

韦昌辉杀杨秀清的行为,在东殿部队眼里根本不是“奉旨除奸”,而是“弑神叛逆”。事变当天,傅学贤拿着杨秀清的“天父令牌”登高一呼,原本驻守城外的东殿精锐立刻倒戈,连天京城里的东殿文职都拿起了刀。

他们不是为杨秀清个人卖命,是在“保卫天父的尊严”。韦昌辉再喊“奉天王密诏”也没用,洪秀全虽是天王,却没有“天父代言”的权限,没法从信仰上否定杨秀清的合法性。就像李秀成在自述里写的:“东王金口即天父圣旨,北王杀之,众心不服”。

杨秀清的“嫡系网”早已织成

杨秀清的“嫡系网”早已织成如果说信仰是精神纽带,那太平天国的军事架构就是杨秀清控制部队的硬支撑。从金田起义到定都天京,杨秀清用十年时间,把军队打造成了“姓杨”的嫡系网,韦昌辉想插手堪比登天。

首先是法理上的绝对控制权,1851年永安分封时,杨秀清被封为“正军师、中军主将”,明确规定“其余诸王俱受东王节制”。这意味着太平天国所有军队的调遣、任命、补给,都得经东王府盖章。

韦昌辉虽是北王,麾下也有部队,但他的兵权是杨秀清“授予”的。每次出征前,他都要向东王府领“调兵符”,部队的粮饷也由东殿户部发放。这种“上级对下级”的关系,让韦昌辉在军中天然缺乏权威。

更关键的是人事布局的“排他性”,杨秀清深谙“兵为将有”的道理,从广西带出的老兄弟几乎全被他安插在关键岗位:东殿尚书傅学贤管天京卫戍,检点陈玉成守江北,指挥李秀成攻江南,连各地粮站的主管都是他的表亲。

这些人要么是杨秀清的同乡,要么是他一手提拔的亲信,形成了“只认东王,不认天王”的小圈子。韦昌辉想安插自己人?根本过不了东王府的人事审查。有次他推荐族弟当营官,杨秀清一句“韦氏族人恐有私心”就驳回,最后换成了自己的同乡。

部队的“私人烙印”更是深入骨髓,太平天国的军队大多按地域编组,杨秀清的核心部队全是广西紫荆山的“老兄弟”,他们跟着杨秀清从烧炭窑打到天京,同吃同住同作战,感情远超普通上下级。这些人臂上都戴着“东殿亲军”的黑布标识,军饷比其他部队高三成,还能优先获得战利品。

韦昌辉的部队多是后来收编的新兵,战斗力和忠诚度根本没法比。事变后他想收编傅学贤的部队,刚喊出“归顺者免死”,就被乱箭射回。对老兄弟来说,跟着韦昌辉不仅没好处,还得背负“叛离东王”的骂名。

洪秀全的“借刀杀人”

洪秀全的“借刀杀人”韦昌辉管不了杨秀清的部队,还有个隐藏的推手——洪秀全。这位看似深居简出的天王,把“借刀杀人”玩得炉火纯青,却从没想过帮韦昌辉巩固权力,反而处处设防、暗中掣肘。

洪秀全的“密诏”本身就是个陷阱,1856年8月,杨秀清“逼封万岁”后,洪秀全表面答应,暗地里却给韦昌辉、石达开、秦日纲三人发了密诏。可他故意没给“明诏”,没有盖着天王玉玺的公开圣旨,韦昌辉的行动就缺乏合法性。

杨秀清死后,韦昌辉多次请求洪秀全下旨“安抚东殿残部”,承认他的“平叛之功”,可洪秀全始终拖着不办,还故意放出“北王擅杀”的风声,让东殿部队更加仇视韦昌辉。

更阴的是“坐山观虎斗”的算计,洪秀全深知“两虎相争,渔翁得利”,既想除掉杨秀清,又怕韦昌辉势力太大。事变初期,他让陈承瑢打开城门接应韦昌辉,却扣下了天京守军的指挥权。

韦昌辉杀进东王府时,天王府的卫队按兵不动,眼睁睁看着东殿部队反扑。后来傅学贤围城,韦昌辉请求调天王府卫队支援,洪秀全却回复“北王自有雄才,可自行破敌”,逼着韦昌辉只能靠滥杀立威。

石达开的出走更是压垮韦昌辉的最后一根稻草,石达开原本也是“杀杨同盟”,可他看到韦昌辉滥杀后,连夜逃出天京,随后以“清君侧”为名,率四万大军逼近天京,要求洪秀全杀韦昌辉谢罪。

这时候洪秀全的态度彻底暴露:他一边安抚石达开,一边给韦昌辉扣上“谋反”的帽子,号召全城军民“共诛北贼”。韦昌辉这才明白,自己从头到尾都是洪秀全的工具,用完即弃,根本没人会帮他收拾残局。

杨秀清的“调虎离山”与韦昌辉的“仓促行事”

杨秀清的“调虎离山”与韦昌辉的“仓促行事”从天京事变的时间线看,韦昌辉的行动充满了仓促与被动,而杨秀清此前的“调虎离山”,恰好让他失去了接管部队的最佳时机。

1856年8月,杨秀清刚刚攻破江南大营,正是志得意满之时。他为了扩大战果,把天京周边的东殿精锐全派了出去:陈玉成去打庐州,李秀成去攻镇江,傅学贤的卫戍部队也调出一半守城外据点。

这种“兵力外调”原本是军事部署,却意外给了韦昌辉可乘之机。9月4日深夜,韦昌辉带着三千亲兵,在陈承瑢的接应下轻松入城,东王府因兵力空虚,很快被攻破。

可韦昌辉没意识到,“杀杨秀清”和“管部队”是两码事。杨秀清虽然死了,但他的精锐部队还在城外:陈玉成的大军离天京只有三天路程,李秀成的部队也能随时回援。

韦昌辉如果能趁乱控制东王府的兵符、档案,或许还能稳住局面,可他一进城就红了眼,不仅杀了杨秀清全家,还把东殿的文书档案烧了个精光。等他想调遣东殿部队时,才发现手里没有兵符,也不知道各支部队的驻地和将领姓名,相当于拿着钥匙,却丢了锁的位置。

更糟的是,城外的东殿将领很快反应过来。傅学贤最先回师,他凭着“东王令牌”召集残部,又联合附近的陈玉成部队,很快就集结了数万人马。韦昌辉手里只有三千亲兵,根本抵挡不住,只能龟缩在城里滥杀无辜,想靠恐怖统治震慑反抗者。

可越杀越激起民愤,连原本中立的部队都站到了他的对立面。到最后,韦昌辉别说管杨秀清的部队,连自己的部下都开始逃亡,他成了真正的孤家寡人。

结语

结语韦昌辉管不了杨秀清的部队,本质上是太平天国“权力绝症”的集中爆发。这个靠宗教起家、靠军事扩张的政权,从一开始就埋下了分裂的种子:洪秀全有“宗教虚名”却无实权,杨秀清有“实际权力”却无名分,韦昌辉等诸王夹在中间,只能靠暴力争夺生存空间。

杨秀清的悲剧在于“权力膨胀而不知收敛”,他把宗教特权和军事权力攥得太紧,却忘了“功高震主”的道理;韦昌辉的悲剧在于“沦为工具而不自知”,他以为杀了杨秀清就能上位,却没看清自己只是洪秀全棋盘上的棋子;而洪秀全的悲剧在于“只懂权术不懂治理”,他靠内耗巩固了地位,却亲手毁掉了太平天国最精锐的部队和最能干的将领。

1856年11月,韦昌辉被五马分尸,首级被送到石达开军中示众。可太平天国的内乱并没有结束:次年石达开因猜忌出走,带走了二十万精兵;陈玉成、李秀成虽能征善战,却再也没法凝聚人心。天京陷落时,曾国藩在日记里写道:“太平军非亡于清军,亡于自相残杀”。

韦昌辉到死都没明白,他管不了的不是杨秀清的部队,而是那个畸形的权力体系。当信仰变成争权的工具,当军队变成私人的财产,当盟友变成必除的仇敌,再强大的政权也会在自耗中崩塌,这才是天京事变最惨痛的教训!