在近三届(23-25届)的中国专利奖中,获奖总数最多的高校,不是清华、北大,也不是“华东五校”,而是华南理工大学——以18项发明专利获奖位居高校榜首。

事实上,自2009年中国专利奖改制以来,华南理工大学获奖总数已达59项,其中以第一专利权人获奖52项,同样高居全国高校首位。同时,华工的发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量均稳居全国高校前列。

中国专利奖是我国唯一针对授权专利给予奖励的国家级奖项,由中国国家知识产权局与世界知识产权组织共同主办,其含金量自然无需赘言。

最近三届中国专利奖获奖数前九名

不仅如此,在2025年全国科技创新高校排行榜中,华南理工大学名列第7位,超过华科、北航等国内顶尖的理工院校。

2025年全国科技创新高校排行榜

那么,综合办学水平仅为“985大学”中游的华南理工大学,为什么能成为国内发明创新的王牌高校呢?

华南理工大学是“四大工学院”之一,国内传统理工科强校,在机械、电气、材料、建筑、计算机等学科领域有突出优势,名师荟萃,科研水平突出,且学风严谨、创新氛围浓郁。

于是,在粤港澳大湾区高度发达的产业的拥趸之下,华南理工大学将教学、科研与产业深度融合,搭建了将自身科研成果快速转化的无障碍通道,对接国家科技发展和经济建设的需求,成就了华工遥遥领先的创新水平。

华南理工大学

实力雄厚的理工院校1952年,国内参照苏联模式对全国院校进行大调整,将综合类院校悉数调整为专注某一领域的专门院校。作为“四大工学院”之一的华南工学院,就是由原广东工业专业学校、中山大学工学院、岭南大学理工学院、华南联合大学理工学院等院校的土木、机械、机电等相关学科,以及湖南大学等5所院校的化工专业合并组建而成。

此后,学校经过数十年的发展,多次分合重组,在1988年更名为华南理工大学。可以说,华工自诞生之日起,就融合了各家之所长,工学根基深厚,为日后的长远发展奠定了坚实基础。

今天的华工,是华南地区唯一一所理工类“985大学”,有全职两院院士9位,建有国家级科研平台29个、省部级科研平台231个,数量位居广东高校首位、全国高校前列,汇聚了来自全球各地约5万名优秀学子在这里学习、成长。

作为传统工科强校,华工在多个学科沉淀了显著优势,化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程等4个学科入选“双一流”工程;华工的轻工技术与工程在学科评估中获评最好的A+,机械工程、材料科学与工程、建筑学、化学工程与技术等7个学科为A-。

在国际上,华工有3个学科在U.S. News 2025-2026年度世界大学学科排名中跻身全球前十,高分子科学和食品科学与技术两个学科更是多次居全球第一。

作为“建筑老八校”之一,华工建筑学科实力强劲,由中国工程院院士何镜堂院士坐镇、中国科学院院士吴硕贤等领衔,建有亚热带建筑与城市科学全国重点实验室等重大平台,由他们主导建设的重要大型建筑遍布全国;

轻工技术与工程是华工的传统强项,中国工程院院士陈克复等学术带头人坐镇,校内的制浆造纸工程国家重点实验室、造纸与污染控制国家工程研究中心等国家级平台都是行业重器;

华工陈克复院士(右二)团队

在材料科学领域,中国科学院院士曹镛、马於光,中国工程院院士王迎军、韩恩厚等带领华工走在国内前列,创建了发光材料与器件全国重点实验室、国家金属材料近净成形工程技术研究中心、聚合物新型成型装备国家工程研究中心等国家级平台;

此外,中国工程院院士李立浧主导的电气工程,创建了风电控制与并网技术国家地方联合工程实验室,是南方电网建设的重要力量;底蕴深厚的机械、机电工程,更是持续为华南地区汽车产业的兴旺发达输送顶尖人才……

强大的学科实力,以及由此搭建起来的强大团队与科研平台,不仅是华工的立身之本,更是学校师生直面科技与未来挑战的底气。

制浆造纸工程国家重点实验室

勇于开拓创新的内核如果说强大的学科实力,是一所工科院校赖以发展的基础,那么,勇于开拓创新,才是能够立于不败之地的核心竞争力。致力于创新,培养拔尖创新人才,是华工发展征程上最动人的旋律。

成立初期,汇聚机械、机电、轻工、化工等领域百家之长的华工,名师荟萃:“中国微波之父”林为干、“珠峰测高第一人”陈永龄、“士子楷模”冯秉铨、“海陆空专家”罗明燏等,一大批学术带头人汇聚于此,引领技术创新的先潮。

筚路蓝缕,物力维艰,都无法阻挡开拓进取的脚步。师生们“手搓”工具,搭建实验装备,需求突破一个又一个技术难关,用自己的智慧打开了通往“新创造”的大门。

很快,这片创新热土上,百花齐放,国内第一台俄汉翻译电子计算机,以及华南第一台电子显微镜、第一台模拟电子计算机等被《人民日报》盛赞为“科学技术尖端的成就”的技术、发明,均诞生于此,更有15项科研成果在首届全国科学大会上获奖。

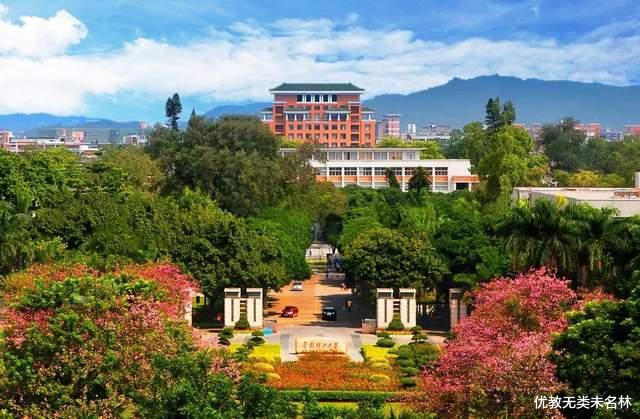

华工五山校区

这种创新精神,在新时期体现得淋漓尽致。2016年以来,华工共孕育出12项国家科技奖和249项省部级奖项。来自造纸与环境工程学院的陈克复院士,凭借“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”的成果,斩获2019年度国家科技进步奖一等奖,结束了广东省高校在国家科学技术奖励中一等奖长期挂零的尴尬。

学以致用,以新技术服务生活、生产,这是工科门类的学科特性,也就注定了华工的最新学术研究成果不会停留在书本或理论层面。华工以服务国家建设为己任,将自身科研成果和技术力量运用到各地,尤其是大湾区的基建、产业升级、环保等领域——

· 建筑学院何镜堂院士团队,主持了广东大量标志性建筑的设计与建造,包括刚刚在十五届全运会开幕式上大放异彩的广东奥体中心体育场翻新、深中通道西人工岛“湾区之翼”、广州白云站“盛世花开”等;

· 土木与交通学院张肖宁教授团队,参与了港珠澳大桥、深中通道和黄茅海跨海通道的桥面铺装建设;

在2025年7月正式动工的黄茅峡水库工程中,华工校长、平原水动力学与河湖治理工程领域专家唐洪武院士,亲自率领水利水电的交叉团队深度参与到工程建设中,围绕水信息科学、水利数字孪生技术、水工程智能建设与运维等方向提供解决方案……

众多华工校友在多个重大工程建设中担当核心角色,展现了华工人在工程技术方面的突出成就。

华工国际校区

全力培养高水平“三创”人才华工地处粤港澳大湾区,在这片经济发达、科创活跃、产业完善的热土,华工人也练就了敢于打破常规,革故鼎新的特质,确立了“融入发展促发展”的理念,不遗余力探索创新人才培养新范式。

早在1999年,华工就系统提出培养高水平创新、创造、创业人才的“三创型”人才培养目标,使“创业”的思想深深刻在华工人的精神世界里。此后,“三创”模式便在华工生根发芽,实现了“产学研”的无缝衔接。

华工善于根据各领域人才的特点搭建培养专门人才的特殊班型,目前各类创新班近40个,包括工业软件卓越班、超级机器人“珠峰班”、智能海洋装备创新班等,用超常规方式培养科技竞争的紧缺人才。

就拿“百步梯创新学院”来说,学院组建了人工智能先进技术拔尖班、院士特色班等4个工科试验班,采用“1+3”培养模式:即通过一年的通识教育之后,学生在大一学年结束后自由选择科研方向,由此实现数理基础、通识教育、创新实践的贯通融合,全力培养和提高学生的创新思维和科研能力。

同时,华工实行个性化、弹性制选修学分制,让学生有更多空间选择自己喜欢的学科和学习方式,支持学生跨学院选课,拓展学生复合型知识结构,以最大限度激发学生潜力。

华工大学城校区

另一方面,华工搭建完善的“产学研”链条,铺就一条创新成果到技术转移的“高速公路”。

华工获批创建国家卓越工程师学院后,便以此为契机,联合17家企事业单位组成理事会,设立了工程师技术中心、创新中心、校企创新发展研究院等平台,对高层次工程人才培养进行全链条改革,培养真正能“实战”的工程师。

不仅如此,学校构建了“学院+高端研究院”的培养载体,将高水平团队、平台的科研优势转化为人才培养优势,引导学生早进课题、早进实验室、早进团队,形成“科研-教学-学习”连接体,着力提升拔尖创新人才自主培养质量。

上课时,由“校内首席专家+行业产业首席专家”组成的教学团队,实施“工学交替”的培养模式,将优质产业资源引入课程,开设汽车制造工程学、电能生产和利用等校企合作课程,让课程更贴近实际产业需求,让人才培养与产业升级更加适配。

如今,华工的学子能享受到一流的校企合作资源,学校与各领域头部企业共建的“智能基座”“工业软件”“产业技能学院”等平台与项目,300余个校企联合实验室、330多个校企研发中心,以及800多个校外学生实习实践基地,让学生走出校园之前,就已经对创业有清晰的概念和深刻的认识。

俯瞰华工校园

华工也因此成为“首批深化创新创业教育改革示范高校”“全国高校实践育人创新创业基地”“高层次国际化人才培养创新实践基地”“国家级创新创业教育实践基地”及国家“大众创业万众创新示范基地”等,成为产学研教学的典范,成为名副其实是“企业家的摇篮”。

从华工走出去的学生,活跃在中国经济建设和科技创新的最前沿:创维集团创始人黄宏生、TCL董事长李东生和康佳集团前总裁陈伟荣,这三位华工同一届无线电技术专业培养的中国“彩电三巨头”,至今依然是推动中国彩电产业发展的主要力量;

机械、电气、能源动力、电子信息、计算机等学科与专业全面发力,培养了宁德时代的曾毓群、小鹏汽车的何小鹏、广汽集团的曾庆洪、长安福特汽车原总裁何晓庆、亿纬锂能的刘金成等,几乎缔造了国内新能源汽车产业的“半壁江山”;

华工校友早已成为粤港澳大湾区高新科技产业的中流砥柱,仅大湾区就有近200家上市公司或大型企业是华工校友创立,担任A股上市公司董事长的校友数量名列国内前四强……

这些亮眼的数据无不说明,当“三创”模式成为华工师生的日常,创业便顺理成章,用科研成果服务产业建设就成为一种责任,一种光荣。

教师在创新工场指导学生

下一站:进军全球百强知晓了华工在工学领域的实力,以及发自内心对创新、创业的坚定追求,华工在国家专利奖中独占鳌头也就不足为奇。

然而,华工的目标不止于此。华工明确提出,要“打造学校高质量发展的新动能新优势,坚定不移向着全球百强大学全力攀登”。

“全球百强大学”是什么水平呢?每个大学排行榜由于参照标准不一样,榜单千差万别,以华工表现最好的US News世界大学排名为例:在U.S.News 2025-2026年度世界大学排名中,有11所国内高校进入全球百强,包括中山大学(全球第85)、南京大学(全球第86)、武汉大学(全球第90)、华中科技大学(全球第91)等,而华工则名列166位。

换而言之,华工要跻身全球百强,至少要达到如今华科、武大、中大等院校的水平。看来,华工的发展之路,任重而道远。

在中国高等教育高速发展,千帆竞发的今天,这个目标并不算“好高骛远”,相信,向来求真、务实的华工,无论在哪个位置,都能输出最好的技术和人才。