标签: 陈若琳

《唐诡》男主与奥运冠军陈若琳订婚?杨旭文上热搜,回应:假的

微博热搜上突然出现“#杨旭文陈若琳#”这一词条,称两人秘密订婚。但是娱乐圈的谣言有时比剧本还玄虚,网友还未缓过神。杨旭文工作室当晚便用一个“假”字干脆回应,好似一下就将乱麻剪断。我认为这起乌龙事件显得有些荒诞。31...

杨旭文陈若琳订婚?工作室一个字回应,撕开流量时代的三层真相

话题“杨旭文 陈若琳”毫无征兆地冲上热搜,瞬间刷屏。点开一看,内容更是劲爆:有网友言之凿凿地爆料,青年演员杨旭文,与“跳水女皇”陈若琳,已经订婚了!一个是荧幕上的实力小生,一个是泳池里的五金女王。这两个看似毫无...

杨旭文陈若琳传喜讯,工作室单字辟谣,真恋还是炒作引热议

12月2日,网上突然有人说杨旭文和跳水冠军陈若琳订婚了,这话一出来,两边的粉丝和看热闹的人都闹起来了,可到了晚上,杨旭文工作室只回了一个字,假,可这个字一出,大家反而更糊涂了,到底是说订婚是假的,还是连谈恋爱都没...

全红婵教练陈若琳突传恋情?杨旭文方急澄清,二人互动曾引发猜测

不过就在这两天,一个与他相关的消息意外抢走了话题焦点,他与奥运冠军陈若琳的名字并列出现在热搜榜首,还传出了两人订婚的传闻。消息一出,不少网友感到诧异,因为两位当事人看似交集不多。不过,杨旭文工作室反应迅速,很快...

陈若琳杨旭文“订婚风波”绯闻究竟从何而来?真有其事还是空穴来风?

2025年12月2日,关于杨旭文与陈若琳“已订婚”的消息在网络上迅速登上热搜,引发讨论。数小时内,杨旭文工作室在社交平台回应仅一个字:“假”,迅速澄清不实信息,并在当晚追加营业视频配文“洗洗睡吧”。陈若琳,1992年12月...

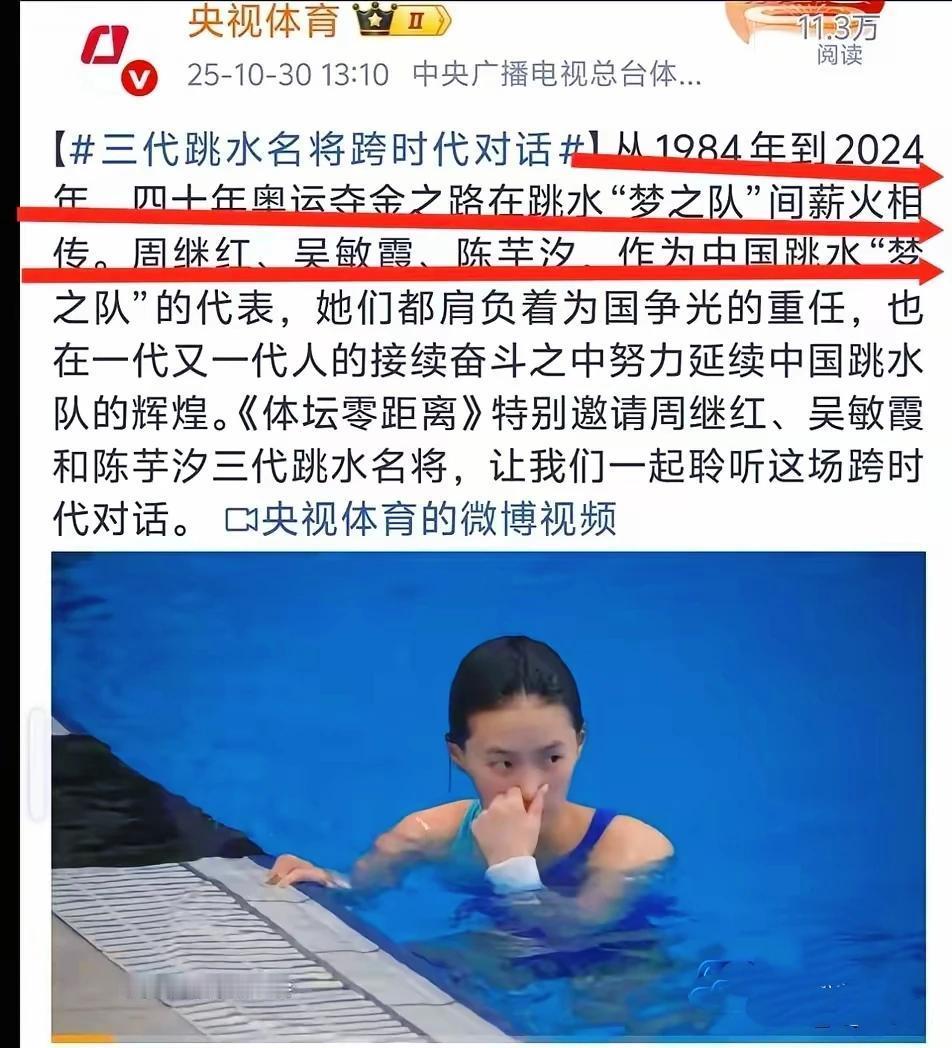

郭晶晶来了,真的好像一点没变,说是参加跳水的运动员也相信!陈若琳和郭晶晶的关系

郭晶晶来了,真的好像一点没变,说是参加跳水的运动员也相信!陈若琳和郭晶晶的关系真好,特别好的跳水选手,现在一个是教练,一个是跳水界的重量级退役和领导,一直在跳水上努力和发挥自己的优势,想做就努力做到极致,晶晶一直在闪闪发光!

全红婵无缘奖牌,不查不知道,一查才明白,原来全红婵只得了第五名是有原因的。

全红婵无缘奖牌,不查不知道,一查才明白,原来全红婵只得了第五名是有原因的。全红婵双人赛拿第五无缘奖牌,压根不是实力滑坡,而是三重现实困境叠加的必然结果,那些只盯着名次骂“掉链子”的人,根本不懂跳水这项运动的残酷真相。14岁东京奥运会横空出世,用“水花消失术”把207C动作跳成满分神话的她,如今18岁站在跳台上,对抗的早已不是对手,而是青春期的身体剧变、缠人的伤病和仓促的搭档磨合。首先是让所有女子跳水运动员闻之色变的“发育关”,这道坎几乎是天才的必经劫难.从东京时1.43米、38公斤,到现在近1.60米、46公斤,身高长了17厘米,体重增了8公斤,看似普通的成长,在毫厘定胜负的跳水界却是灭顶级冲击。物理学规律从不会手下留情:体重增加让翻腾速度变慢,起跳高度下降导致空中时间缩短,入水冲击力翻倍,曾经闭眼都能完美完成的207C,如今成了她的“噩梦动作”.东京奥运会时清一色满分的动作,2025年加拿大站只拿到64.35分,水花大得“足有脸盆大小”。要知道跳水运动员每100克体重变化都可能打乱节奏.队友陈芋汐每天称重十次死守42.5公斤红线,前冠军陈若琳曾靠“一天只吃一顿饭”维持体型,全红婵要对抗的,是基因里的成长本能,是躲不开的青春期,这哪是“不努力”能解释的?更磨人的是挥之不去的伤病,胫骨和踝关节骨膜炎像附骨之疽,让她每一次起跳都疼得钻心,连走楼梯都受影响。这种慢性炎症是跳水运动员的职业病,反复起跳落地的冲击力日积月累,处理不好就可能变成应力性骨折,中国跳水队即便配了多学科医疗团队,每天冰敷、贴肌贴、用3D动作捕捉调整技术,也只能缓解疼痛,没法彻底根除。镜头里全红婵从手腕到脚踝缠满白色肌贴,每跳完一次就蹲在池边按摩脚部,而搭档王伟莹只是显疲态,两人状态对比鲜明,第三跳107B时她入水脚部勾曲,水花明显增大,这正是伤病影响发力的直接表现。可最让人无奈的是第三重困境:搭档磨合时间太短,双人跳水的核心是“同步性”,从起跳力度到空中姿态,再到入水角度,每一个细节都需要长期打磨,冠军组合陈芋汐和掌敏洁已经搭档多年,动作像镜像般一致。而全红婵和王伟莹配合才一个多月,默契度根本不在一个层级。第四跳407C时,两人空中动作时差达半个手臂,同步分直接拉低,最后一跳更是因为配合生疏加上动作急躁,只得了69分,这种短期组队的硬伤,再强的个人实力也没法弥补。很多人只记得全红婵是“天才少女”,却忘了她也是血肉之躯,运动员不是不会累、不会疼的机器。东京奥运会的神话让外界对她的期待无限拔高,仿佛她必须永远站在领奖台上,可没人想过,14岁的奇迹本就不可复制,18岁的她正在经历所有同龄人都会有的成长烦恼,只是她的烦恼被放大到了聚光灯下。教练陈若琳在观众席那丝复杂的苦笑,不是失望,而是疼惜。她自己也经历过发育关,比谁都清楚全红婵带伤拼搏有多难。全红婵赛后说“尽力去做就好,重要的是不要受伤”,这句朴实的话里藏着多少无奈,那些苛责她“下滑”的人,根本不懂她在跳台上每一次坚持都是在与疼痛、重力和时间对抗。第五名的成绩背后,是她在发育关、伤病、磨合三重压力下的咬牙坚持,是即便动作不再完美也完整完成所有比赛的韧性。真正的体育精神从来不是永远赢,而是明知困难重重还敢站上赛场,全红婵的“失利”一点不丢人,丢人的是那些用单一名次否定运动员所有努力的冷漠目光,她的伟大,从来不止于金牌,更在于这份在困境中不放弃的勇气。

正式拆伙,卸任全红婵教练?陈若琳亮相,决定曝光,谁看懂她举动

整整180天,她消失在国家队训练馆的身影,缺席赞助商活动,连主管教练陈若琳也未曾现身—这一连串不寻常的迹象,在网络上掀起了“被退回省队”的猜测浪潮。直到全运会女子团体赛场上,陈若琳突然出现在看台,认真记录着全红婵...

陈芋汐没料到陈若琳没料到连全红婵自己都得惊一下——歇了183天,换了新搭

陈芋汐没料到陈若琳没料到连全红婵自己都得惊一下——歇了183天,换了新搭档,一回来就把冠军揣兜里了!这哪是复出,分明是“降维打击”。谁都知道她这段时间不好熬,脚踝腰上贴着肌贴,为了养伤连单人项目都退了,搭档王伟莹也才磨合了短短几周。可跳台上那手“水花消失术”一点没生,第一跳就抢下第一,最后愣是凭着0.9分的微弱优势压过陈芋汐组合。很多人只看见冠军,却没看见她背后的劲儿:带着伤调整动作,短时间磨合出默契,这份稳根本不是运气。所谓天才,从来都是把困难熬成底气。你觉得全红婵这次复出,最让人佩服的是哪一点?

陈芋汐没有想到陈若琳也没有想到就连全红婵自己也没有料到,时隔183天重返赛

陈芋汐没有想到陈若琳也没有想到就连全红婵自己也没有料到,时隔183天重返赛场,即使换了一个搭档,复出首秀依然夺下冠军!太棒了!183天,对于普通人来说可能只是半年时光的流逝,对于一位处于上升期的跳水运动员,却是足以让人捏一把汗的空白。伤病的困扰、状态的起伏、搭档的更换,每一个变量都可能成为赛场上的“绊脚石”,谁能想到,全红婵用一场干脆利落的夺冠,给所有质疑和担忧画上了圆满的句号。熟悉跳水的朋友都知道,双人项目最讲究“心有灵犀”。之前和陈芋汐的组合被誉为“黄金搭档”,动作同步率堪称教科书级别,多少个日夜的磨合才练就的默契,一朝更换搭档,意味着一切要从零开始。新搭档的节奏、起跳的高度、入水的角度,每一个细节都需要重新打磨,这份挑战远比单人项目更考验运动员的适应能力。全红婵的厉害之处,从来都不只是天赋。站在跳板上的她,眼神里藏着超越年龄的冷静和专注。起跳时的轻盈、空中姿态的舒展、入水时的“零水花”,一系列动作行云流水,仿佛这183天的缺席从未存在。裁判给出高分的瞬间,现场观众的欢呼声响彻体育馆,镜头扫过她的脸庞,那份青涩又自信的笑容,瞬间击中了无数人的心。教练陈若琳的惊喜,藏在赛后拥抱的力度里。作为曾经的跳水奥运冠军,陈若琳太清楚复出之路的艰难,她见证了全红婵在训练馆里一次次重复动作、纠正细节,那些汗水和坚持,终于在赛场上绽放光芒。而陈芋汐在场边的掌声,更是体现了运动员之间的惺惺相惜,这份良性竞争、彼此成就的氛围,远比冠军更让人动容。全红婵的夺冠,给中国跳水队注入了一剂强心针,更给所有年轻人传递了一种力量:所谓天赋,不过是日复一日的坚持;所谓奇迹,不过是永不放弃的勇气。183天的沉淀,不是停滞不前,而是厚积薄发;搭档的更换,不是挫折,而是突破自我的契机。赛场上的每一次跳跃,都是对自我的挑战;每一次夺冠,都是对努力的最好回馈。全红婵用实力告诉所有人,真正的强者,从来不会被外界因素打败,只会在逆境中愈发耀眼。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。跳水冠军婵陈芋汐,全红婵

跳水名将陈若琳:从小父母离异,拿了5枚奥运金牌,33岁仍未结婚

陈若琳的母亲生育她的时候,不到预产期就把陈若琳生了下来,陈若琳成了早产儿。她刚出生时,体重只有4斤,非常娇小,真的可以用“捧在手心里怕化了”这句话来形容。陈若琳出生后,她那原本感情还算稳定的父母,由于生活压力...

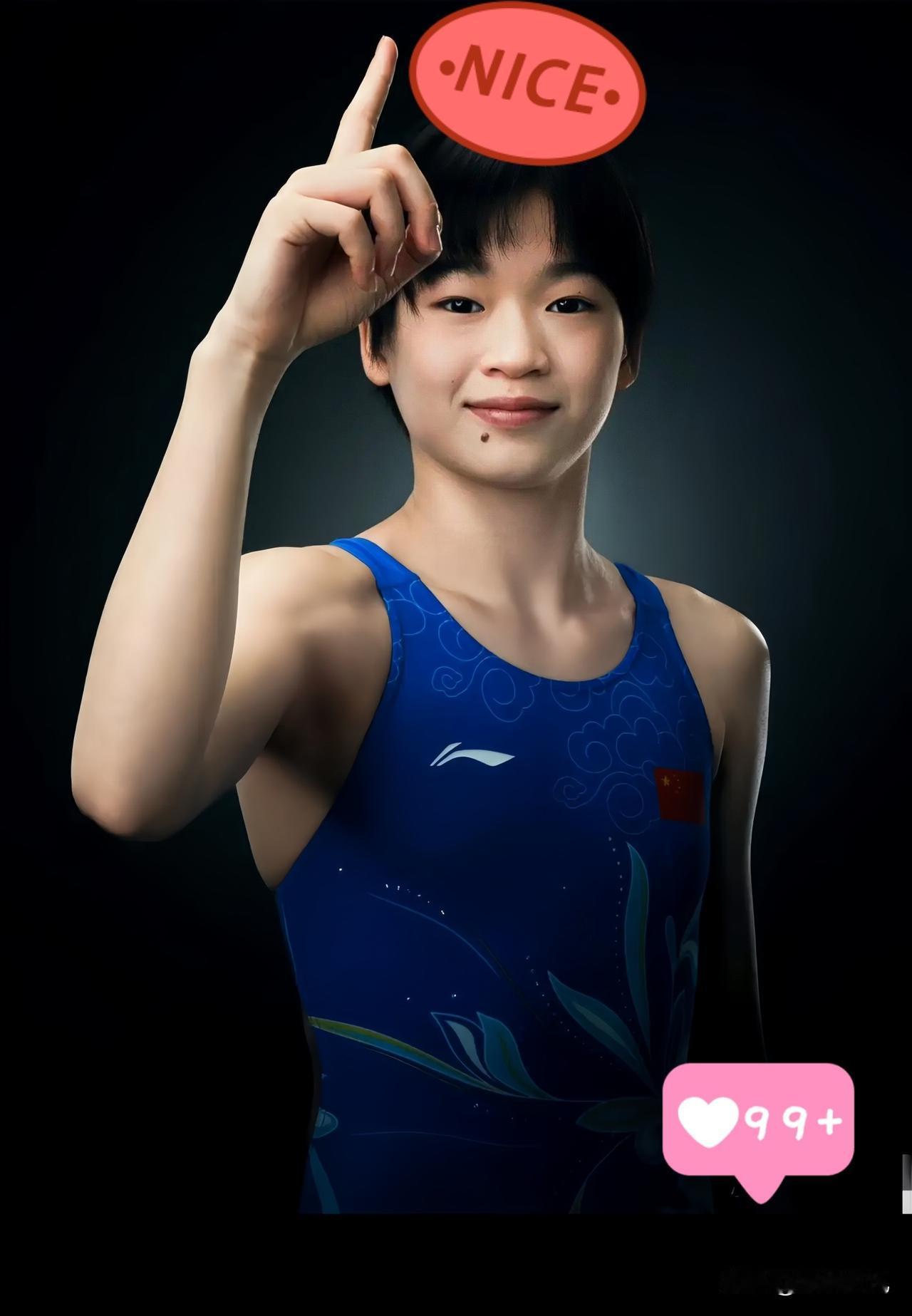

过去是中国女子跳水运动员、现在是中国跳水队教练的陈若琳生活照,她来自江苏南通,

过去是中国女子跳水运动员、现在是中国跳水队教练的陈若琳生活照, 她来自江苏南通,出生于1992年。陈若琳生日# 过去是中国女子跳水运动员、现在是中国跳水队教练的陈若琳生活照,她来自江苏南通, 来源:体育裁判黑幕 发表时间...