五月份,跳水小将全红婵从国家队返回省队的消息不胫而走。整整180天,她消失在国家队训练馆的身影,缺席赞助商活动,连主管教练陈若琳也未曾现身——这一连串不寻常的迹象,在网络上掀起了“被退回省队”的猜测浪潮。直到全运会女子团体赛场上,陈若琳突然出现在看台,认真记录着全红婵每个动作细节,这场持续半年的悬疑剧才终于揭晓答案。

其实仔细分析就会发现,这段时间的“分离”背后藏着合理的原因。首先是中国跳水队备战新加坡世锦赛的关键时期,整个教练团队重心都在大赛准备上。让全红婵回到熟悉的省队环境,既避免了她在国家队“放羊训练”,又能得到更个性化的指导。这正应了那句老话:“磨刀不误砍柴工”。暂时的分离,恰恰是为了更好的重逢。

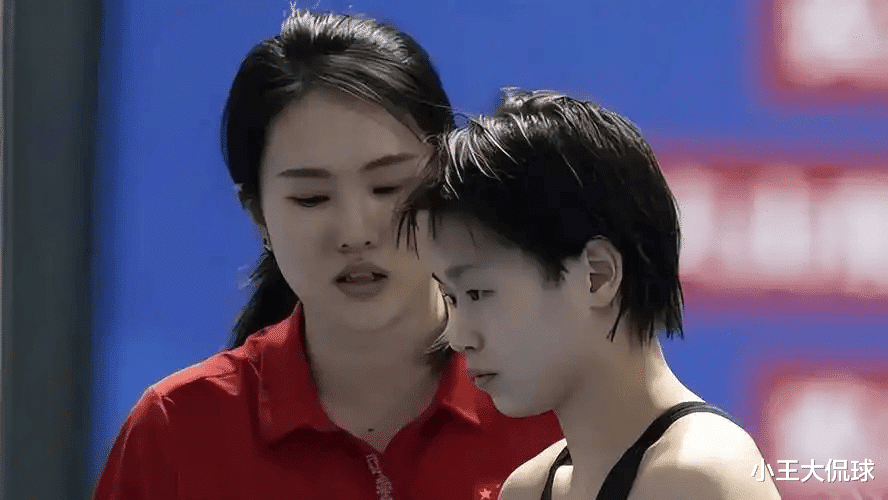

其次,世锦赛结束后国家队选手普遍返回省队备战全运会。陈芋汐回到上海体育局,全红婵留在广东训练,而陈若琳作为国家队编制教练,自然不可能长期驻扎地方队。这种训练体系的安排,就像接力赛跑,国家队与省队各司其职,共同保障运动员成长。从陈若琳在全运会现场认真记录、与工作人员深入交流的细节可以看出,她从未真正离开过弟子。那些记录本上的密密麻麻的数据,正是她为全红婵量身定制训练计划的重要依据。

更令人感动的是,这段看似“分离”的时光,反而让我们看到了体育人才培养体系的成熟。既能让运动员在大赛间隙得到休整,又能根据不同阶段需求灵活调整训练模式。全红婵在省队期间扎实的基础训练,与陈若琳持续的关注指导形成互补,这种“张弛有度”的培养方式,其实比寸步不离的贴身指导更科学。

正如古人所说:“授人以鱼不如授人以渔。”这段经历对全红婵而言,何尝不是一次成长的历练?在相对独立的环境中,她需要学会自我管理,在省队训练中夯实基础,这些都将成为她运动生涯的宝贵财富。而陈若琳的“远距离关注”,恰恰体现了一名优秀教练的智慧——知道何时该紧紧跟随,何时该适当放手。

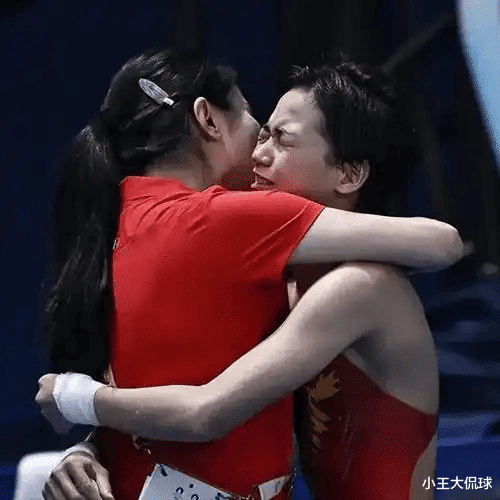

当全红婵在跳台上完美翻腾,陈若琳在看台上认真书写的那个画面,已经给出了最好的答案:师徒情谊从未改变,暂时的分离只是为了更好的相聚。这段经历让我们明白,竞技体育从来不是简单的朝夕相处,而是彼此信任、共同成长的漫长旅程。相信经过这段特殊时期的磨练,重新汇合的师徒二人,必将带来更多精彩的“水花消失术”。

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

评论列表