中国是如何错过第一次工业革命的?

18世纪中叶至19世纪初,一场发轫于英格兰中部,并迅速席卷整个西方世界的生产与技术革命,深刻地改变了人类历史的进程。

这就是第一次工业革命,它以蒸汽机的改良与应用为核心,以纺织机械的革新为先锋,将人类从依赖人力、畜力、自然力的农业文明,推入了机器轰鸣、工厂林立的工业文明时代。

1793年,英国使臣马嘎尔尼带着蒸汽机、纺织机和步枪抵达中国,希望与清朝通商,却被乾隆皇帝以“天朝物产丰盈,无所不有”回绝。

半个世纪后,西方列强的坚船利炮轰开了中国紧闭的国门。

1733年,英国机械师凯伊发明“飞梭”,大大提高了织布效率,拉开了第一次工业革命的序幕。

与此同时,地球另一端的中国,清朝乾隆皇帝刚刚登基,正沉浸在“康乾盛世”的辉煌中,对远方世界正在发生的巨变一无所知。

当英国工匠哈格里夫斯在1765年发明“珍妮纺纱机”,瓦特在1785年成功改良蒸汽机时,清朝的统治者们依然坚信天朝上国无所不有,无需与外界有过多往来。

这种心态,使东西方两大文明在近代史上的发展轨迹发生了决定性分歧。

第一次工业革命始于英国

01 工业革命的曙光:西方世界的巨变18世纪60年代,一场影响深远的生产技术变革从英国发起,最终席卷整个西方世界,这就是第一次工业革命。

它以蒸汽动力广泛应用为核心标志,带来了机器大生产代替手工劳动的划时代转变。

在这场革命中,珍妮纺纱机、蒸汽机车等重大发明层出不穷。

1765年,织工哈格里夫斯发明了“珍妮纺纱机”,首先在棉纺织业引发了发明机器、进行技术革新的连锁反应,揭开了工业革命的序幕。

1785年,瓦特制成的改良型蒸汽机投入使用,提供了更加便利的动力,得到迅速推广,大大推动了机器的普及和发展。人类社会由此进入了“蒸汽时代”。

与此同时,一场交通运输的革命也在上演。

1807年,美国人富尔顿制成的以蒸汽为动力的汽船试航成功;1814年,英国人乔治·斯蒂芬森发明了“蒸汽机车”。

这一切技术突破,不仅彻底改变了欧洲的生产方式和经济结构,也重新塑造了世界力量格局。

到19世纪40年代,英国率先完成工业化,并迅速向欧美扩散,迅速成为世界霸主。

西方第一次工业革命时期,清政府闭关锁国

02 闭关自守:清帝国的盛世假羡当西方世界正在经历前所未有的技术革命时,东方的清王朝正处在所谓的“康乾盛世”后期。

然而,这种“盛世”的光环下,却隐藏着深刻的危机。

清朝统治者坚持 “以农为本,重农抑商” 的政策。

自给自足的封建经济稳定,使人们无需同外界进行太多的交往,统治者则以天朝大国自居,固步自封。

从顺治到康熙、乾隆时期,清朝实行了间断性的禁海闭关政策。

这一政策体现在禁止和限制商人出海贸易,停闭和限制通商口岸,对外国商队、商船和商人进行严格限制等多个方面。

外国商人只能在指定的口岸、与官方指定的商人进行贸易,不得与内地商人开展贸易。

闭关锁国政策的目的,是为了防范西方贸易冲击、肃清东南沿海的抗清力量和防止欧洲殖民者的入侵。

然而,它也使中国孤立于西方正在兴起的资本主义工业革命之外,阻碍了正常的对外贸易发展和科技文化交流。

在18世纪初,康熙帝与罗马教会发生“礼仪之争”,促使1723年清朝决定禁绝天主教。

于是,依附于传教的科学技术传播几乎完全中断。

1793年,乾隆帝干脆拒绝了英国使者马嘎尔尼提出的通商请求。

清朝未能洞察欧洲人带来的科学仪器及工业品所蕴涵的变革,没有预见到欧洲科技、文化、经济与社会变革给未来中国造成的严峻挑战。

1765年,织工哈格里夫斯发明了“珍妮纺纱机”

03 天朝迷梦:中国对工业革命的一无所知在第一次工业革命席卷西方的整个时期,中国对其发生了什么事情几乎一无所知。

当欧洲的技术革新层出不穷时,清朝的学术研究仍集中在古典文献的整理和考据上。

康熙帝支持编撰的《数理精蕴》,把传教士带来的欧洲数理知识和中国传统知识相融合,构造一个新的知识体系。

然而,这部于1723年完成的论著与近代科学主流相去甚远。

后来,乾隆帝指派欧洲人按照他的要求,制作追求玩赏功能的机械钟表,还制作中西风格合璧、复古的天文仪器。

这些行为表明,清朝统治者仅仅将西方技术视为奇技淫巧,而非真正认识到其变革性意义。

清朝君臣们对“天朝”的地大物博与繁华强盛尽夸张之辞,但对西方殖民者深怀戒心和疑虑。

他们严守海疆,不加分辨地关起国门,导致中国与世界的日益隔离。

即使是在欧洲工业革命期间,中国的丝绸、陶瓷、茶叶等产品仍在国际贸易中具有竞争力,为清朝带来贸易顺差。

这更加深了统治者的自大心理,认为无需与西方进行更多交往。

然而,为了平衡对华贸易逆差,英国商人向中国输入鸦片,最终引发严重的社会问题及中英之间的鸦片战争。

面对这种局面,中国依然没有意识到西方技术革命的真正意义。

1785年,瓦特制成的改良型蒸汽机投入使用

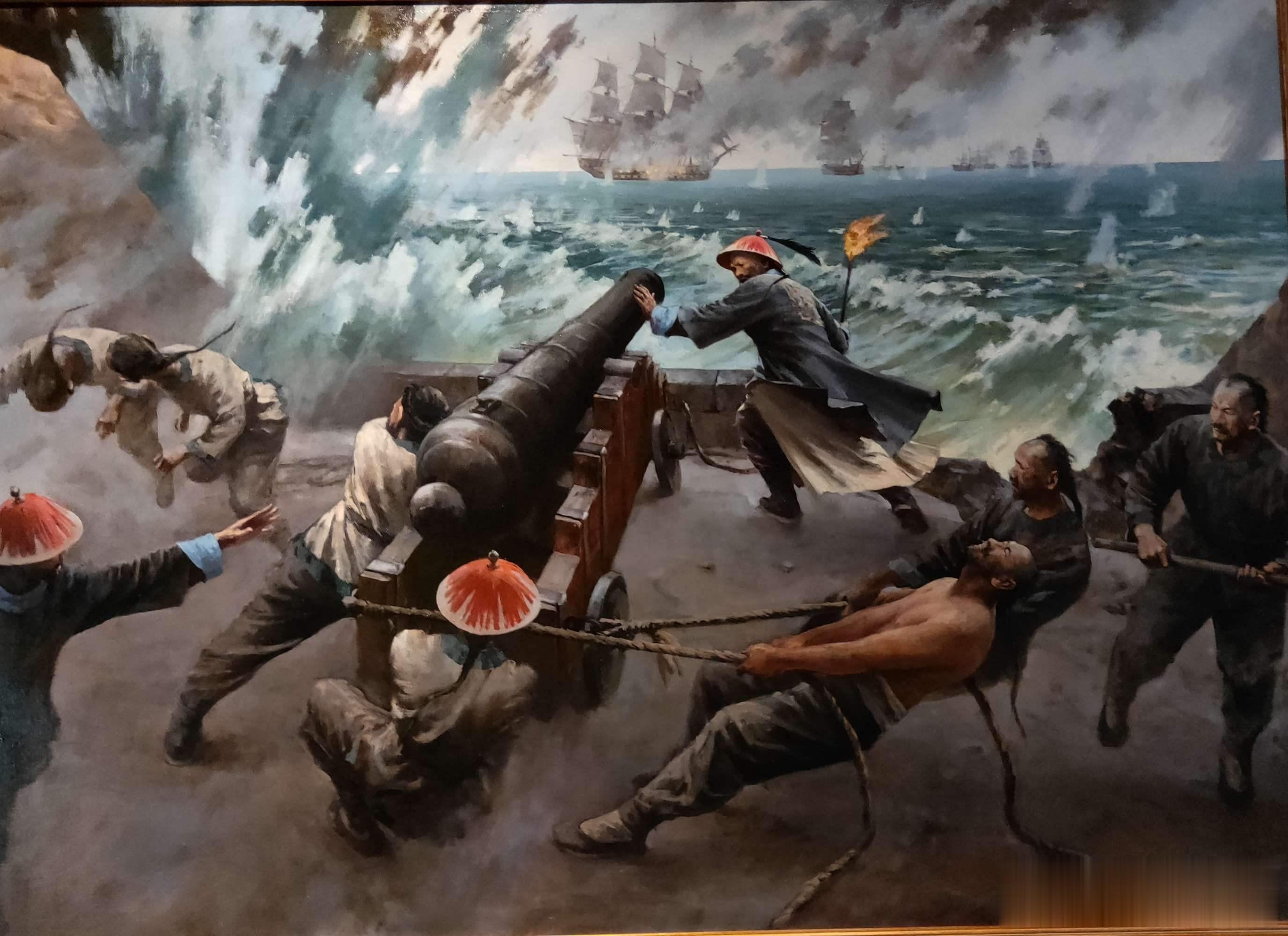

04 危机爆发:错失机遇的沉重代价当历史的车轮驶入19世纪40年代,第一次工业革命在西方已经基本完成,而中国则因为闭关锁国政策,与这场革命失之交臂。

随之而来的,是中华民族一段屈辱的历史。

1840年,第一次鸦片战争爆发。

这是古老的封建制度与新生的资本主义制度之间的一次严厉撞击。

工业革命后的英国,用坚船利炮轰开了中国紧闭的大门。

1842年,清政府被迫签订了丧权辱国的 《南京条约》 。

这是中国近代史上第一个不平等条约,也使西方人真切的看到中华民族的弱点。

从此一发不可收,英法联军火烧了皇家园林——圆明园,俄国人趁火打劫侵占我国153万平方千米的土地。

战争给中国带来深重的灾难,造成中国长期贫困落后。

马克思曾深刻指出:资本主义迫使那些落后民族或国家或者采取其生产方式或者灭亡。

中国就是在西方列强的不断侵略和压迫、面临“亡国灭种”的形势下,开始从农业文明向工业文明转变的。

据经济史学家麦迪森估计,1820年中国GDP总量占世界GDP总量的33%,居世界首位;到1900年则下降11%;到1950年则进一步下降到5%。

这一数据的变化,清晰地反映了中国错失工业革命的严重后果。

1793年,乾隆帝干脆拒绝了英国使者马嘎尔尼提出的通商请求。

05 艰难觉醒:落后之后的被动应对面对西方列强的侵略和中国的惨败,一部分开明的知识分子开始觉醒,他们意识到中国必须向西方学习,才能摆脱落后挨打的局面。

林则徐成为当时从传统“华夷观念”中探出头来认识西方的人,开创了日后中国学习西方的先河,被誉为近代中国 “睁眼看世界第一人” 。

魏源则在《海国图志》中提出 “师夷长技以制夷” 的策略,希望能学习西方的先进技术来抵抗西方的侵略。

然而,这些呼声一时难以成为国策。

直到1860年清朝输掉第二次鸦片战争之后,曾国藩、李鸿章、左宗棠等官员才真正感到遇到了“数千年未遇之变局,数百年未遇之强敌”。

在恭亲王奕䜣的支持下,他们推动自强运动,引进欧美“坚船利炮”的制造技术,创建江南机器制造总局、福州船政局等军工企业。

李鸿章曾指出:“机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。”

这表明,一部分官员已经认识到工业的重要性。

然而,这些官办军事企业有衙门色彩,不重视基础技术和基础工业,技术不能自立,落入 “引进—落后—再引进—再落后” 的循环。

中国人对兵器背后的科学的认识要滞后得多,从接受“坚船利炮”技术,到全面认可机器、铁路、电报等近代技术及其产业,再到了解近代科学理论,用了60多年的时间。

第一次鸦片战争

06 历史反思:中国为何与工业革命无缘?中国为何会错过第一次工业革命?究其原因,可以从多方面进行反思。

闭关锁国政策是最直接的原因,这一政策的长期推行,阻碍了中外联系,影响了中国吸收先进文化和科学技术,致使中国与世界隔绝,严重地阻碍了资本主义的萌芽发展。

自给自足的小农经济结构也起到了重要作用,中国传统农业达到了高度发达的水平,几乎可以说,在1840年以前的农业接近传统农业发展的顶点。

这种发达的农业文明反而形成了一种惯性,使得社会缺乏变革的动力。

当西方发生工业革命时,中国的小农经济通过兼业和家庭手工业,仍然能够满足人口的基本需求,这就降低了对机器化大生产的需求。

政治和知识层面的傲慢与偏见也是关键因素,清朝统治者以天朝大国自居,对西方工业革命带来的变革视而不见。

即使是有识之士提出了“师夷之长技以制夷”的主张,也因保守势力的阻挠而难以推行。

此外,中国传统的科举制度和文人文化使得知识分子大多关注儒家经典和文学艺术,对科学技术重视不足。

这与西方启蒙运动后理性主义和科学精神的兴起,形成鲜明对比。

历史学家张柏春指出:“18世纪清朝未能洞察欧洲人带来的科学仪器及工业品所蕴涵的变革,没有预见到欧洲科技、文化、经济与社会变革给未来中国造成的严峻挑战。”这种战略误判的代价是惨重的。

1825年,乔治·斯蒂芬森亲自驾驶着一列托有34节小车厢的火车试车成功,宣告铁路时代到来。

而同一年,清朝道光皇帝刚刚即位,正为国内日益严重的鸦片泛滥和财政危机焦头烂额。

当西方列强利用工业革命的技术成果,用蒸汽动力的军舰和枪炮轰开中国大门时,中国才如梦初醒。

魏源在《海国图志》中提出的“师夷长技以制夷”策略,成为了一个民族在危难中的理性选择。

历史的教训值得深思,封闭导致落后,开放带来进步,这不仅仅是一个口号,而是中国人民用百年屈辱换来的深刻教训。