1954 年全国人大会议上,彭德怀以国务院副总理身份兼任国防部长;1959 年,林彪接棒这一职务。可十大元帅里排第一、手握 “红军总司令”“解放军缔造者” 头衔的朱老总,却始终与国防部长一职无缘。论资历、论威望,他都是顶尖人选,为啥偏偏没坐上这个位置?这背后藏着的,从不是 “能不能” 的问题,而是关乎国家发展的深层考量。

要解开这个疑问,首先得直面年龄这道绕不开的客观坎。1949 年新中国成立时,朱老总已 63 岁,是十大元帅中年龄最大的,比毛主席还大 4 岁。在医疗条件有限的 20 世纪中叶,63 岁的体力与精力,早已跟不上国防部长岗位的高强度需求 —— 这个职务要频繁奔赴边防前线视察、深入部队调研,还要出国参与外事谈判,每一项都需要充沛的精力支撑。

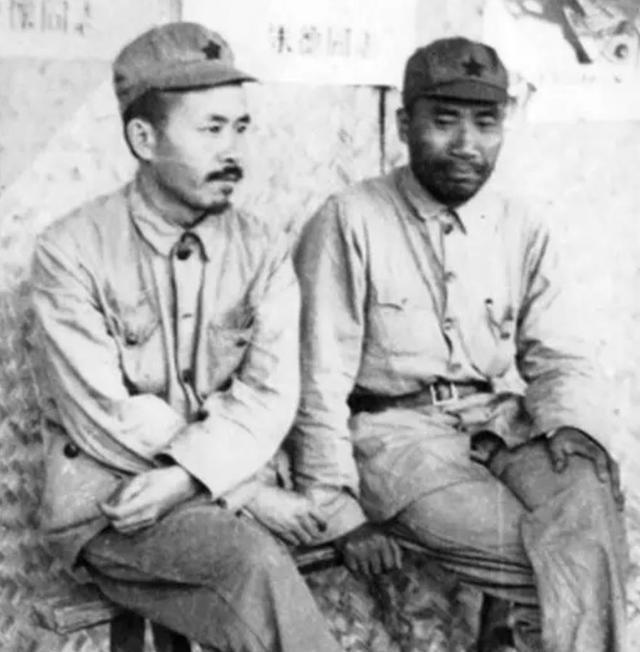

同期的彭德怀刚过 51 岁,正值人生与军事生涯的黄金期。1950 年至 1954 年间,他年均视察部队 23 次,从东北边防到西南剿匪前线,足迹遍布大半个中国;1953 年驻节开城参与朝鲜停战谈判时,更是连续 7 个月高强度工作,日均时长超 14 小时,始终保持着高效决策状态。反观朱老总,同期因健康原因,部队视察次数不足彭德怀的三分之一,1953 年出访东欧时,18 天的行程已需要警卫员全程协助照料。

到 1959 年林彪接任国防部长时,朱老总已 73 岁高龄,日常行动中连上下楼梯都需要搀扶。聂荣臻元帅后来在回忆录中直言:“那时朱老总身体已大不如前,让他再承担指挥千军万马、协调国防事务的重任,确实力不从心。” 年龄带来的精力差异,让朱老总与国防部长这一需 “冲在一线” 的职务,自然拉开了距离。

二、角色转换:从军事统帅到治国元勋

年龄之外,朱老总的工作重心早早就从军事领域转向国家全局事务,这是他未任国防部长的另一重关键逻辑。1949 年 10 月新中国刚成立,朱老总便当选为中央人民政府副主席,1954 年宪法颁布后,又成为唯一的国家副主席 —— 这个职位意味着他的担子,从 “管军队” 转向了 “管全国”。

作为国家副主席,他每年要主持或参与 30 多场国务会议,签署 400 多份政府文件,大到民族政策制定、边疆建设规划,小到侨务问题协调、民生保障落实,都需要他亲自主持研讨、拍板决策。1959 年,他又当选全国人大常委会委员长,此后 17 年间,他亲自主持 170 多次常委会会议,推动制定《森林法》《婚姻法》等 37 部基础法律,亲手搭建起新中国人民代表大会制度的基本框架,让立法工作从 “零起步” 走向规范化。

除了国内治理,朱老总还以国家元首级身份活跃在外交舞台。他先后出访苏联、东欧、东南亚等 20 多个国家,1963 年访问柬埔寨时,77 岁高龄的他连续 9 天出席 12 场国事活动,用真诚与担当为新中国争取到关键的外交支持。这种全身心投入国家事务的状态,让他很难再分心军事领域 ——1954 年国防委员会成立时,尽管他位列副主席之首,但实际军事决策已由彭德怀主持的中央军委负责。邓小平后来评价这一转变:“朱老总从军事统帅到国家领导人的角色调整,是党和国家事业发展的必然要求。”

三、体制逻辑:权力架构里的 “层级与分工”

最深层的原因,藏在新中国初期的权力架构设计中,这是关乎国家治理体系的根本逻辑。1954 年宪法明确规定,中央军委是全国最高军事领导机关,负责军事指挥与决策;国防部则是国务院组成部门,仅承担军事行政、国防建设规划等具体事务 —— 这正是 “党管军队” 原则的制度体现。

朱老总作为中央政治局常委、中央军委副主席,本身就处在军事领导的核心层,无需再通过 “国防部长” 这一政府职务来巩固权威。更关键的是,从行政层级看,国防部长作为国务院组成人员,需向总理负责,而朱老总与周恩来同为 “五大书记” 之一,都是正国级领导人,朱老总还比周总理大 12 岁,周总理始终尊称他为 “老大哥”。从体制设计来讲,副总理级别的国防部长,与国家副主席的层级并不匹配,让朱老总 “向总理汇报国防工作”,既不符合层级逻辑,也不符合党内尊重老同志的传统。

1954 年,毛泽东曾明确过两人的分工:“朱德同志负责国家建设,彭德怀同志负责国防建设,这是党和人民的信任。” 这种分工让两人在各自领域发挥专长:朱老总推动的手工业合作化运动,让 1954 年全国手工业产值增长 47%,为工业化奠定基础;彭德怀主导的军衔制改革,建立起现代化军事人才体系,让解放军向正规化迈出关键一步。这种 “各守其位、各尽其责” 的架构,让国家治理与国防建设并行不悖,也从根本上决定了朱老总无需兼任国防部长。

朱老总未任国防部长,从来不是 “没资格”,而是党和国家根据年龄、工作重心、体制需求做出的最优选择。他用自己的选择,诠释了 “党叫干啥就干啥” 的绝对党性,也展现了老一辈革命家抛开个人职务、着眼全局的博大胸怀。正如《史记》所言 “明者因时而变,知者随事而制”,这份顺应时代、服务大局的政治智慧,至今仍值得我们深思 —— 真正的担当,从不是追求某个职位,而是在合适的位置上,为国家和人民做最有益的事。