燕国,作为战国七雄之一,其历史源远流长,可追溯至西周初年。周武王姬发在牧野之战中击败商纣王,建立周朝后,实行分封制,将其弟姬奭封于燕地,是为燕召公 。召公奭因要留在镐京辅佐周王室,便派长子姬克前往燕地就封,燕国就此建立,其封地主要在今河北北部、北京一带以及辽宁部分地区。

在西周时期,燕国虽为周王室的重要封国,但因地处北方边陲,与中原核心区域距离较远,周边又多是戎狄等少数民族部落,发展相对缓慢,与周王室及其他中原诸侯国的交流也相对有限。燕国在艰难的环境中努力生存与发展,一方面要巩固自身统治,建立有效的政治管理体系;另一方面还要不断抵御周边戎狄部落的侵扰,保卫领土安全 。

进入春秋时期,燕国面临的主要威胁来自北方的山戎。山戎是一个游牧民族,他们行动迅速、生性剽悍,经常南下侵扰燕国边境,抢夺人口、牲畜和财物,给燕国的农业生产和百姓生活带来极大影响 。燕桓侯时期,为躲避山戎的威胁,燕国甚至将都城南迁至临易。不过,迁都并未从根本上解决山戎的威胁。燕庄公二十七年,山戎再次大规模南下攻打燕国,燕国难以抵挡,燕庄公只好向当时的春秋霸主齐国求救。齐桓公秉持 “尊王攘夷” 的政策,率领齐国军队北上救援燕国,最终与燕军联合击败山戎。这次事件不仅体现了齐国在中原地区的领导地位,也表明燕国在面对强大外部威胁时,需要借助其他强国的力量来保障自身安全。此后,燕国在春秋时期基本维持着相对稳定的发展态势,同时与周边诸侯国保持着一定的外交关系。

战国初期,燕国局势较为动荡。燕王哙受当时流行的禅让思想影响,竟将王位禅让给相国子之,这一举措引发了燕国内乱。太子平与将军市被起兵反对,却以失败告终,市被死于乱军之中。齐国和中山国趁机出兵攻打燕国,燕国几乎灭亡,燕王哙被杀,子之也被齐军所杀。后来,在赵武灵王的支持下,公子职被拥立为燕王,即燕昭王。燕昭王立志振兴燕国,他广纳贤才,修筑黄金台,以优厚待遇吸引了乐毅、邹衍、剧辛等一大批贤能之士来到燕国 。燕昭王还大力发展军事力量,改革军事制度,使燕国国力逐渐强盛起来。燕昭王二十八年,燕国联合秦、赵、韩、魏四国,共同出兵攻打齐国。乐毅担任燕赵联军的统帅,率领联军一路势如破竹,攻克了齐国七十余座城池,使燕国的声威达到了极盛 。然而,燕昭王去世后,燕惠王继位,他与乐毅之间存在矛盾。齐国名将田单利用燕国内部矛盾,实施反间计,致使燕惠王召回乐毅,改任骑劫为将。骑劫缺乏乐毅的军事才能,齐军在田单的指挥下,利用火牛阵大破燕军,一举收复了被燕国占领的七十余座城池,燕国遭受重创,国力再次衰退。此后,燕国虽历经多位君主,试图重振雄风,但都未能取得实质性突破,国内政治腐败、卿大夫势力膨胀等问题严重制约着燕国的发展。

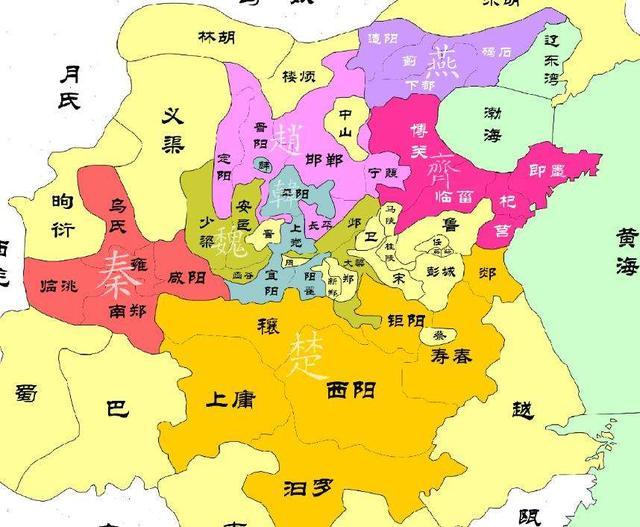

战国时期,燕国的地缘政治地位十分特殊。它地处东北边陲,是战国七雄中最靠北的国家,北邻东胡等游牧民族,南与齐国、赵国接壤 。这种地理位置使得燕国在战国纷争中面临着多方面的压力。一方面,燕国需要应对来自北方游牧民族的侵扰,保卫北疆安全;另一方面,又要在与齐、赵等国的复杂关系中寻求生存与发展空间。在战国列强争霸的大格局下,燕国虽不是实力最强的国家,但因其独特的地理位置和一定的军事实力,依然在战国历史舞台上扮演着重要角色,成为各方势力不容忽视的一股力量。而燕国与东胡的冲突,也正是在这样的历史背景和地缘政治环境下逐渐展开的 。

东胡:崛起于东北的游牧劲旅东胡,作为中国东北的古老游牧民族,宛如一颗神秘而耀眼的星辰,在历史的长河中闪耀了约 1300 年,从商代初年一直延续至西汉 。关于东胡的起源,学界至今尚无定论,其中一种较为广泛流传的观点认为,东胡是包羲太昊伏羲后裔东夷北迁后与胡人融合的产物 。东胡与濊貊、肃慎并称为古代东北三大民族,其语言属于阿尔泰语系,是一个包含众多族属相同但名号各异的大小部落联盟。

东胡一名最早出现于可能成书于先秦时期的《逸周书・王会篇》,其中记载了 “东胡黄罴山戎戎菽” 。据近人考证,早在商初,东胡就已活跃在商王朝的北方。在老哈河与西拉木伦河流域发掘出的东胡人墓葬,为这一观点提供了有力的旁证 。在漫长的发展过程中,东胡逐渐形成了自己独特的文化和生活方式。他们以游牧为生,逐水草而居,过着自由自在的生活 。马匹在他们的生活中占据着举足轻重的地位,不仅是重要的交通工具,更是战争中的得力伙伴。东胡人的骑射技术高超,自幼便在马背上长大的他们,能够在飞驰的马背上熟练地使用弓箭,精准地射中目标,这使得他们在战场上具备了强大的机动性和攻击力 。

春秋战国时期,是东胡发展的鼎盛阶段。此时的东胡势力极为强盛,号称拥有 “控弦之士二十万” 。他们的活动范围主要在燕国和赵国的北部,大致涵盖了今天内蒙古东部、辽宁西部以及河北北部的广大地区 。在这一时期,东胡与中原的诸侯国之间交往频繁,既有战争冲突,也有贸易往来 。燕国的东北边境,从上谷(今河北怀来县一带)至辽东一带,常常遭受东胡的侵扰,东胡的铁骑时常南下,掠夺燕国的财物和人口,给燕国百姓的生活带来了极大的困扰 。同样,东胡与赵国之间也是战事不断,双方在边境地区多次发生激烈冲突 。不过,这种频繁的交流与碰撞,也在一定程度上促进了双方文化的相互影响与融合。赵国著名的 “胡服骑射” 改革,便是赵武灵王受到东胡骑射技术和服饰文化的启发而推行的。通过学习东胡的骑射技术,赵国组建了一支强大的骑兵部队,同时采用了适合骑射的胡服,这一改革极大地提升了赵国军队的战斗力,使其在对抗其他诸侯和游牧民族时更具优势 。

东胡的游牧民族特性对其与燕国的关系产生了深远影响 。由于东胡以游牧为生,其经济基础相对不稳定,对物资的需求较为多样化 。而燕国作为中原农业国家,拥有丰富的农产品、手工业品等物资 。这种经济上的互补性,使得双方存在一定的贸易需求,在和平时期,双方通过贸易互通有无,促进了经济的交流与发展 。然而,东胡的游牧生活方式决定了他们居无定所,具有很强的机动性 。当遇到自然灾害或物资短缺时,他们往往会凭借强大的骑兵力量,南下侵扰燕国边境,掠夺所需物资 。这就导致了燕胡之间战争频发,边境地区常年处于紧张状态 。燕国为了抵御东胡的侵扰,不得不耗费大量的人力、物力和财力,加强边境防御 。在这种战争与和平交替的复杂关系中,燕国和东胡在政治、经济、文化等方面相互影响,共同演绎出了一段波澜壮阔的历史 。

冲突根源:资源与生存空间的争夺燕国与东胡,这两个在战国时期活跃于中国北方的势力,其冲突的根源深深植根于资源与生存空间的争夺之中。燕国,作为中原农业文明的代表,以农耕经济为主要支柱 。其人民世世代代在土地上辛勤耕耘,种植粟、黍、菽等粮食作物,过着相对定居的生活 。燕国的农业生产高度依赖肥沃的土地、充足的水源和适宜的气候 。在其南部的华北平原地区,地势平坦、土壤肥沃,永定河、潮白河等河流纵横交错,为农业灌溉提供了便利条件,使得这里成为燕国重要的粮食产区 。而在北部及西北部的燕山山脉、内蒙古高原边缘地带,虽然地形以山地和草原为主,气候相对干旱寒冷,但燕国人民也因地制宜,发展了一定规模的畜牧业与林业 。

与之形成鲜明对比的是,东胡作为游牧民族,其经济形态以游牧为主,兼营游猎、山林采集,甚至在部分地区有少量农耕 。他们逐水草而居,以马匹、牛羊等牲畜的养殖为主要生计来源 。在他们看来,广袤无垠的草原是上天赐予的宝贵财富,是他们赖以生存的根基 。马匹不仅是他们日常生活中不可或缺的交通工具,更是在战争和狩猎中发挥着关键作用 。东胡人的生活围绕着牲畜展开,他们随着季节的变化和水草的生长状况,不断迁徙,寻找最适宜牲畜生存和繁衍的牧场 。

这种经济形态的巨大差异,使得燕国和东胡对土地资源的需求截然不同 。燕国为了发展农业生产,需要大量肥沃、稳定的耕地,以确保粮食的充足供应,维持国家的稳定和人民的生计 。而东胡则需要广阔的草原,来放养他们的牲畜,保证畜牧业的发展 。然而,燕国的北部和东北部,正是东胡游牧活动的区域,双方的生存空间在这片土地上发生了激烈的碰撞 。随着燕国人口的增长和农业的发展,对耕地的需求日益增加,他们开始逐渐向北拓展疆域,试图开垦更多的土地 。这无疑侵犯了东胡的传统游牧区域,引发了东胡人的强烈不满和反抗 。

从历史记载来看,东胡常常凭借其强大的骑兵优势,越过边界,对燕国边境地区进行侵扰和掠夺 。他们抢劫燕国百姓的财物、牲畜和粮食,甚至掳掠人口,给燕国边境地区的人民带来了沉重的灾难 。而燕国为了保卫自己的领土和人民,不得不加强边境防御,组织军队进行抵抗 。双方在边境地区频繁发生冲突,战争一触即发 。例如,在燕昭王之前,燕国国力相对较弱,在与东胡的对抗中常常处于劣势 。东胡的铁骑时常南下,燕国边境的百姓苦不堪言,燕国的边防压力巨大 。燕昭王即位后,决心改变这种局面,他积极招贤纳士,发展国力,为反击东胡做准备 。

资源与生存空间的争夺,成为了燕国与东胡之间不可调和的矛盾,也为双方之间长期的战争冲突埋下了深深的伏笔 。这种冲突不仅影响了两国的政治、经济和社会发展,也深刻地改变了战国时期中国北方的地缘政治格局 。

历史恩怨:长期摩擦与局部冲突在战国那个风云激荡的时代,燕国与东胡之间的关系可谓是错综复杂,长期的摩擦与局部冲突不断,犹如一根紧绷的弦,随时都可能引发一场大战 。

早在燕昭王之前,燕国与东胡之间就已经存在着诸多矛盾 。东胡凭借其强大的骑兵力量,频繁地对燕国边境进行侵扰 。燕国的边境地区,时常遭受东胡铁骑的践踏,百姓们苦不堪言 。东胡的军队来去如风,他们擅长骑射,机动性极强,常常在燕国军队还未做出有效反应时,就已经完成了抢劫和掠夺,然后迅速撤离 。燕国的边防军虽然奋力抵抗,但由于军事装备和战术上的相对落后,往往难以抵挡东胡的进攻 。

燕昭王即位后,燕国的国力逐渐增强,开始有了反击东胡的实力和决心 。燕昭王深知东胡对燕国的威胁,他积极筹备,一方面广纳贤才,增强国家的实力;另一方面,秘密派遣将领秦开前往东胡做人质,以便深入了解东胡的情况 。秦开在东胡期间,凭借着自己的智慧和勇气,赢得了东胡人的信任 。他深入了解东胡的地理环境、风俗民情、军事部署和战术特点,为日后燕国的反击积累了宝贵的情报 。

公元前 300 年,燕昭王认为时机已经成熟,便任命秦开为将军,率领燕国大军向长期侵扰其北方边境的东胡发起了大规模的反击 。秦开深知东胡军队的优势和劣势,他制定了周密的战略计划 。燕军在秦开的带领下,充分发挥自身的优势,采用了灵活多变的战术 。面对东胡强大的骑兵,秦开一方面加强了燕军的弓弩装备,利用弓弩的远程杀伤力,在远距离对东胡骑兵进行打击,削弱其冲锋的威力;另一方面,他还精心训练了一支精锐的步兵部队,采用方阵战术,紧密配合,以抵御东胡骑兵的冲击 。

在战斗中,燕军士气高昂,奋勇杀敌 。秦开身先士卒,亲自率领部队冲锋陷阵 。燕军如猛虎下山般勇猛无畏,与东胡军队展开了激烈的厮杀 。东胡军队虽然凶悍,但面对准备充分、战术得当的燕军,逐渐陷入了被动 。经过一场激烈的战斗,燕军终于大破东胡,取得了一场辉煌的胜利 。东胡军队被燕军打得落花流水,被迫向北溃退千余里 。这场战役的胜利,不仅极大地打击了东胡的嚣张气焰,也为燕国拓展了大片的疆土 。

燕军乘胜追击,继续向东推进 。他们渡过辽水,一路势如破竹,直达满番汗(今鸭绿江) 。在新占领的土地上,燕国设置了上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡 ,加强了对这些地区的管理和统治 。为了巩固边防,抵御东胡的再次侵扰,燕国还在周赧王二十五年(前 290)前后修建了西起造阳(今河北张家口),东到襄平(今辽宁辽阳)的燕北长城 。燕北长城的修建,犹如一道坚固的屏障,有效地阻挡了东胡的南下,保障了燕国边境地区的安全和稳定 。

秦开却胡之战后,燕国与东胡之间暂时维持了一段相对和平的时期 。然而,这种和平只是表面上的,双方之间的矛盾和冲突并没有得到根本解决 。东胡虽然在这次战争中遭受了重创,但他们并没有放弃对燕国的觊觎 。他们在北方休养生息,积蓄力量,等待着再次南下的机会 。而燕国也深知东胡的威胁依然存在,不敢有丝毫懈怠 。他们加强了边境的防御力量,不断训练军队,提高自身的战斗力 。双方在边境地区依然保持着高度的警惕,随时准备应对对方的进攻 。

战略考量:燕国的防御与扩张需求在战国那个诸侯纷争、弱肉强食的时代,燕国与东胡之间的战争,绝非偶然的冲突,而是燕国基于自身防御与扩张需求的战略考量。燕国地处北方边陲,其地缘政治环境极为复杂,犹如置身于一个危机四伏的漩涡中心。北方的东胡,凭借其强大的骑兵力量,频繁南下侵扰,成为悬在燕国头顶的一把利刃;而南方的齐国、赵国,同样对燕国虎视眈眈,随时可能趁虚而入,瓜分其领土 。在这种腹背受敌的困境下,燕国的国家安全面临着前所未有的严峻挑战。

燕国深知,若不能有效抵御东胡的侵扰,不仅边境地区的百姓将饱受战乱之苦,国家的经济发展也将受到严重制约 。东胡的骑兵机动性强,他们常常如疾风骤雨般突袭燕国边境,抢夺百姓的财物、牲畜,烧毁房屋,破坏农田,使得燕国边境地区的农业生产无法正常进行,百姓流离失所,社会秩序陷入混乱 。为了保卫边境安全,燕国不得不投入大量的人力、物力和财力,在边境地区修筑堡垒、关卡,驻扎重兵,进行长期的防御作战 。然而,这种被动防御的策略,虽然在一定程度上能够抵御东胡的进攻,但却无法从根本上解决问题,反而使燕国陷入了疲于奔命的困境 。随着时间的推移,燕国逐渐认识到,单纯的防御并不能确保国家安全,只有主动出击,削弱东胡的势力,才能从根本上消除北方的威胁 。

除了防御需求外,燕国还有着强烈的扩张欲望 。在战国时期,各个诸侯国之间的竞争异常激烈,领土的扩张成为衡量一个国家实力和地位的重要标志 。燕国作为战国七雄之一,自然也不甘落后,渴望通过扩张领土,增强自身的实力,在诸侯争霸的舞台上占据一席之地 。而东胡所占据的广袤土地,恰好为燕国提供了扩张的空间 。这片土地不仅拥有丰富的自然资源,如肥沃的草原、茂密的森林、丰富的矿产等,而且地理位置十分重要,对于燕国拓展战略纵深、加强对东北地区的控制具有重要意义 。如果燕国能够成功击败东胡,占领这片土地,不仅可以获得丰富的资源,为国家的发展提供坚实的物质基础,还可以扩大领土范围,增强国家的实力和影响力 。

从战略布局的角度来看,燕国对东胡的战争,也是其实现地缘政治目标的重要举措 。燕国位于中原地区的北部边缘,其地理位置决定了它在战国时期的地缘政治格局中扮演着重要的角色 。燕国的北部和东北部与东胡接壤,南部与齐国、赵国相邻 。在这种地缘政治环境下,燕国若能控制东胡地区,就可以在北方建立起一道坚固的防线,有效地抵御来自北方游牧民族的侵扰,同时也可以加强对东北地区的控制,扩大自己的势力范围 。此外,燕国还可以通过与东胡的战争,展示自己的军事实力和决心,向其他诸侯国表明自己在北方地区的主导地位,从而在战国时期的地缘政治博弈中占据更加有利的位置 。

燕国对东胡的战争,是其在复杂的地缘政治环境下,为了保障自身安全和寻求发展空间而做出的战略决策 。这场战争不仅关系到燕国的生死存亡,也对战国时期中国北方的地缘政治格局产生了深远的影响 。

秦开的契机:人质经历与战略准备在燕国与东胡长期的纷争中,秦开,这位燕国名将,宛如一颗璀璨的星辰,照亮了燕国的北疆。他的人生经历,充满了传奇色彩,而他在东胡做人质的那段岁月,更是成为了燕国反击东胡的关键契机。

战国后期,东胡势力如日中天,时常南下侵扰燕国边境,燕国百姓苦不堪言 。为了换取短暂的和平,燕国不得不向东胡派遣人质,秦开便是其中之一 。公元前 315 年,秦开以燕国质子的身份踏入了东胡的领地 。初到东胡,秦开面临着巨大的挑战 。语言不通、风俗迥异,周围的一切都充满了陌生与敌意 。然而,秦开并没有被这些困难吓倒,他深知自己肩负着特殊的使命 。在东胡的日子里,秦开凭借着自己的智慧和勇气,逐渐赢得了东胡人的信任 。他努力学习东胡的语言,深入了解他们的风俗习惯,与东胡的牧民、战士们打成一片 。

在与东胡人的交往中,秦开敏锐地观察着东胡的军事力量和战略布局 。他发现,东胡作为游牧民族,其军队以骑兵为主,机动性极强 。东胡骑兵自幼在马背上长大,骑射技术娴熟,他们的战马膘肥体壮,奔跑速度极快 。在战场上,东胡骑兵常常采用突袭战术,来去如风,让人防不胜防 。而且,东胡军队的武器装备也颇具特色,他们的长兵器主要是弓箭,射程远、威力大;短兵器则是刀铤,锋利无比,便于近战 。此外,秦开还对东胡的地理环境进行了详细的考察 。他了解到,东胡的主要活动区域包括今天的内蒙古东部、辽宁西部以及河北北部的草原地区 。这里地势平坦,水草丰美,非常适合骑兵作战 。东胡的各个部落分布在不同的区域,他们之间虽然没有形成统一的政权,但在面对外敌时,却能够迅速联合起来,共同抵御敌人 。

秦开在东胡做人质期间,始终没有忘记自己的祖国 。他默默地将自己所了解到的东胡情况,一一记录下来,心中逐渐酝酿出了一套对付东胡的战略计划 。他深知,燕国要想战胜东胡,必须充分发挥自身的优势,弥补自身的不足 。燕国的军队以步兵和车兵为主,与东胡的骑兵相比,机动性较差 。因此,秦开认为,燕国应该加强骑兵的建设,提高军队的机动性 。同时,燕国还应该改进武器装备,增强军队的战斗力 。例如,加强弓弩的制作工艺,提高其射程和杀伤力;研制适合近战的武器,以应对东胡骑兵的冲击 。此外,秦开还意识到,战略战术的运用对于战争的胜负至关重要 。他计划采用诱敌深入、分割包围的战术,利用东胡骑兵轻敌冒进的特点,将其引入预设的战场,然后集中优势兵力,将其各个击破 。

公元前 283 年,秦开终于等到了逃离东胡的机会 。他趁着东胡军队外出作战的时机,巧妙地摆脱了监视,历经千辛万苦,回到了燕国 。回到燕国后,秦开立即向燕昭王详细汇报了他在东胡的所见所闻,以及他所制定的反击东胡的战略计划 。燕昭王对秦开的汇报非常重视,他深知秦开的经历和见解对于燕国来说是无比珍贵的 。于是,燕昭王果断任命秦开为大将,负责训练军队,筹备对东胡的战争 。

秦开不负众望,他全身心地投入到了军队的训练和筹备工作中 。他根据东胡骑兵的特点,对燕军进行了有针对性的训练 。他加强了燕军骑兵的训练,提高他们的骑射技术和战斗能力 。同时,他还注重培养燕军的团队协作精神,让士兵们明白在战场上相互配合的重要性 。在武器装备方面,秦开积极推动燕国的兵器制造技术的改进,为燕军配备了更加精良的武器 。经过一段时间的精心筹备,燕军的战斗力得到了显著提升,为即将到来的战争做好了充分的准备 。

秦开在东胡做人质的经历,不仅让他深入了解了东胡的情况,为燕国制定反击策略提供了关键信息,还让他积累了丰富的军事经验,锻炼了自己的领导能力 。他的这段经历,成为了燕国与东胡战争中的一个重要转折点,为燕国最终战胜东胡,拓展疆土奠定了坚实的基础 。

战争前奏:燕昭王的改革与准备燕昭王,这位在燕国历史上留下浓墨重彩一笔的君主,于公元前 311 年登上王位 。彼时的燕国,刚刚经历了一场惊心动魄的内乱,燕王哙将王位禅让给相国子之,引发了国内的政治动荡 。太子平与将军市被起兵反对,却惨遭失败,市被死于乱军之中 。这场内乱让燕国元气大伤,陷入了前所未有的困境 。齐国和中山国趁机出兵攻打燕国,燕国几乎亡国,燕王哙被杀,子之也被齐军所杀 。燕昭王就在这样的危急关头,接过了复兴燕国的重任 。

燕昭王深知,要想复兴燕国,必须进行全面而深刻的改革 。于是,他以破釜沉舟的决心,广纳贤才,不惜耗费重金修筑黄金台,以吸引天下有识之士 。他的诚意和决心如同磁石一般,吸引了乐毅、邹衍、剧辛等一大批杰出人才纷纷投奔燕国 。在这些贤能之士的辅佐下,燕昭王开启了一系列大刀阔斧的改革举措 。

在政治方面,燕昭王制定了严明的法律,加强了对官吏的审查与考核,以确保官员能够廉洁奉公、尽职尽责 。他还打破了传统的 “亲亲”“贵贵” 用人观念,确立了 “察能而授官” 的用人原则,只将官爵、禄位授予那些有真才实学、立有功劳的人 。这一举措为燕国的政治注入了新的活力,吸引了众多有识之士投身于燕国的建设,使得燕国的官场风气焕然一新 。同时,燕昭王对于遵守法律的人,无论贵贱,都给予奖励,从而促使燕民自觉守法,社会秩序逐渐安定下来 。

在经济领域,燕昭王采取了一系列积极有效的措施来促进农业和工商业的发展 。他鼓励农民开垦荒地,兴修水利,推广先进的农业生产技术,提高了农业产量 。为了增加国家的财政收入,燕昭王还积极扶持工商业,降低商业税,促进了商业的繁荣 。在他的努力下,燕国的经济逐渐复苏,国力得到了显著增强 。

军事改革更是燕昭王改革的重中之重 。燕昭王深知,要想在战国乱世中立足,必须拥有一支强大的军队 。于是,他任命乐毅为亚卿,负责军事改革 。乐毅对燕军进行了全面而系统的训练,着重加强了战法和纪律的训练 。他根据战国时期的战争特点,制定了一套适合燕军的战术体系,强调军队的协同作战和灵活应变能力 。在乐毅的严格训练下,燕军的军纪得到了极大的提升,战斗力也显著增强 。此外,燕昭王还积极引进先进的武器装备,如强弩、铁制兵器等,提高了燕军的装备水平 。

燕昭王的改革为燕国带来了翻天覆地的变化 。经过多年的努力,燕国的国力逐渐强盛起来,军队的战斗力也得到了极大的提升 。这一系列改革不仅为燕国的复兴奠定了坚实的基础,也为燕国与东胡的战争提供了有力的支持 。燕昭王深知,东胡作为北方的游牧民族,一直对燕国的北疆构成严重威胁 。如今,燕国已经具备了足够的实力,是时候对东胡进行反击了 。而秦开,这位在东胡做人质多年、对东胡情况了如指掌的将领,成为了燕昭王实施反击计划的最佳人选 。在燕昭王的大力支持下,秦开开始着手准备对东胡的战争 。他精心挑选了一批精锐士兵,根据东胡骑兵的特点,对他们进行了有针对性的训练 。同时,秦开还积极筹备粮草、武器等物资,为战争的胜利做好了充分的准备 。在燕昭王的改革与秦开的精心准备下,燕国与东胡的战争一触即发 。

结语:战争背景下的历史回响燕国与东胡之间的战争,是战国时期一段波澜壮阔且影响深远的历史篇章 。其背后的战争背景,犹如一幅错综复杂的历史画卷,涵盖了政治、经济、文化、地缘等多方面的因素 。燕国,作为战国七雄之一,在历史的长河中不断挣扎与奋进 。它的兴衰历程,受到国内政治变革、人才任用、经济发展以及外部势力威胁等多种因素的交织影响 。燕昭王时期的改革与人才汇聚,为燕国带来了短暂的辉煌,也为其反击东胡奠定了坚实基础 。

东胡,这个崛起于东北的游牧民族,以其独特的游牧文化和强大的骑兵力量,在北方草原上纵横驰骋 。他们逐水草而居的生活方式,以及对资源和生存空间的强烈需求,使其与以农耕为主的燕国之间的矛盾日益尖锐 。双方在长期的摩擦与局部冲突中,逐渐积累起了深厚的历史恩怨 。

资源与生存空间的争夺,成为了燕胡战争的核心根源 。燕国对耕地的渴望,与东胡对草原的依赖,使得他们在同一片土地上展开了激烈的角逐 。这种争夺,不仅体现了两种不同经济形态之间的冲突,也反映了人类社会在发展过程中对有限资源的竞争 。

秦开的人质经历,为燕国带来了宝贵的战略情报和军事经验 。他深入了解东胡的军事力量、战略布局以及地理环境,为燕国制定了针对性的战略计划 。燕昭王的改革,则从政治、经济、军事等多个方面提升了燕国的国力,为战争的胜利提供了有力的保障 。

这场战争,对燕国和东胡产生了截然不同的影响 。燕国通过击败东胡,成功拓展了疆土,加强了对东北地区的控制,为自身的发展赢得了更广阔的空间 。燕北长城的修建,不仅巩固了燕国的边防,也成为了中原文化与北方游牧文化的分界线 。而东胡在遭受重创后,被迫向北迁徙,其势力受到了极大的削弱 。这次失败,也促使东胡在后来的发展中不断调整自身的战略和文化,以适应新的环境 。

从更宏观的角度来看,燕胡战争对整个战国格局也产生了深远的影响 。它改变了北方地区的地缘政治格局,使得燕国在战国七雄中的地位得到了一定程度的提升 。同时,这场战争也促进了中原文化与北方游牧文化的交流与融合 。在战争过程中,双方的人员往来、物资交换以及文化传播,都使得两种文化相互影响、相互渗透 。这种文化的交流与融合,为中华民族多元一体格局的形成奠定了基础 。

燕国与东胡的战争背景,是一部充满着冲突与融合、奋斗与变革的历史 。它让我们看到了古代民族在面对生存挑战时的坚韧与智慧,也让我们深刻认识到历史发展的复杂性和多样性 。通过对这段历史的深入研究,我们能够更好地理解战国时期的社会风貌和民族关系,从中汲取宝贵的历史经验和启示 。