辛亥革命是中国近代史上极其重要的一次变革,《辛亥:摇晃的中国》一书中写道:“辛亥革命是一场没有准备好的大变革,这场变革却给中国带来了深刻的变化。”武昌起义,又被称之为辛亥首义,就是这场大变革的开端。

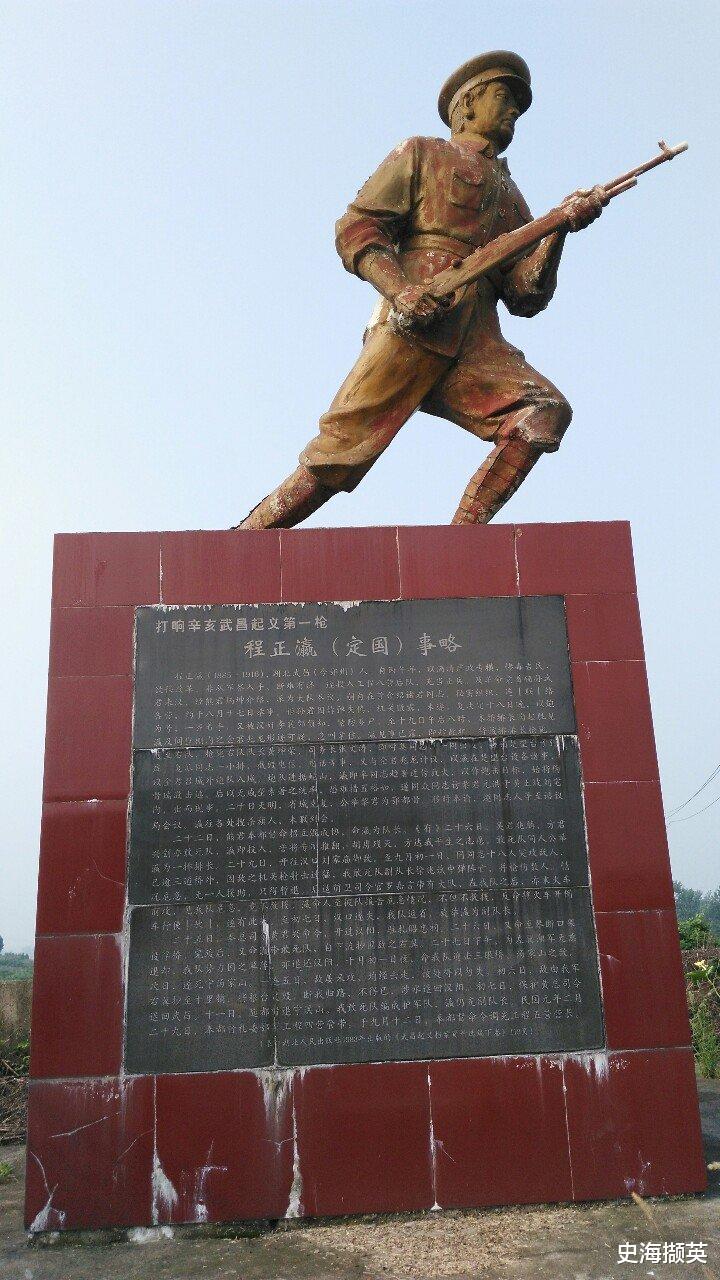

很多人可能并不熟悉程正瀛这个名字,但是这个人在中国历史上,特别是近代史上却有着非凡的意义。他就是打响武昌起义中第一枪的人,自武昌起义开始,统治中国数千年的封建社会土崩瓦解,中国大地从此开启了新的历史时代和征程。不过很多人可能以为,熊秉坤才是打响武昌起义第一枪的人,毕竟他是当年孙中山正式向外国人介绍时确认过的人。

但实际上这是历史上的一个误差,程正瀛才是真正打响武昌起义第一枪的人,而不是熊秉坤。那么就在这个伟大的历史时刻,程正瀛到底经历了些什么呢?宣统三年八月初三(1911年9月24日),在同盟会的大力推动和努力下,武昌的两个革命团体共进会和文学社一起召开了重要会议,在这场会议上正式决定在10月6日发动武装起义,这次起义的最终目的就是推翻清政府。

但是这次起义却未能按期进行,这是由于清政府提前得到了消息,所以在武昌全城警戒。10月9日,孙武在制造起义所用的炸弹时不慎发生爆炸事故,清廷的巡捕在扑救过程中发现了关于武昌起义的文告、名单、计划等文件。这是革命党人万分危急的时刻,他们面临被一锅端的险境。此时起义已经不能再往后拖,于是革命党人最终决定在10月10日发起行动,之前约定好的各起义部队以第一声枪响为号,同时发动。

时间很快来到宣统三年八月十九(1911年10月10日)晚上,湖北新军工程兵第八营中准备参加起义的革命志士们,在点完名后并未如同平日一样就寝,而是拿出武器严阵以待。此时排长陶启胜到营房中例行查铺,当他进入一排营房时,看见士兵金兆龙、程正瀛等人不但全副武装,而且还在擦枪,感到十分异常,于是开始质问金兆龙等人。

陶启胜

平时这些士兵对陶启胜这样的排长十分畏惧,但此时已经是起义之前的最后关头,人人心中都燃烧着一把烈火,金兆龙也不再畏惧,大声回答陶启胜:“造反又如何?”陶启胜觉得事情不好,马上让随行的人抓住金兆龙并且缴枪,当时一排的士兵们都在一边虎视眈眈,陶启胜随行的卫兵没敢下手,陶启胜便亲自上前想要夺取金兆龙的枪,两人就这样扭打起来。

谁也没想到这个时候会发生这种事,由于金兆龙身材矮小瘦弱,所以很快就被陶启胜按住,这时金兆龙大声喊道:“你们还等什么?一起上啊!”程正瀛也不再犹豫,他抄起枪就砸向陶启胜的头部,众人顿时扭打做一团,陶启胜瞅个空子想要逃跑,程正瀛情急之下对着陶启胜开了枪。工程营其他军官被枪声惊动,纷纷跑了过来,程正瀛干脆抄起枪持续射击,接连放倒了三个军官。

这段史实在贺觉非先生与冯天瑜先生合著的《辛亥武昌首义史》一书中也曾详细描述:“金见事败,疾呼曰:众同志再不动手更待时!中一会员程定国(即正瀛)持枪开击……”。当时事情发展到这个地步后,所有起义的士兵,干脆全部冲出朝天鸣枪,然后全部冲向了起义前既定的目标——楚望台军械库。由于工程营的枪声率先响起,在这个驻地附近的士兵,也都立即行动起来,冲出营区。枪声迅速响遍了整个武昌城,武昌起义正是轰轰烈烈地打响了。所以程正瀛才真正是打响武昌起义第一枪的人。

程正瀛

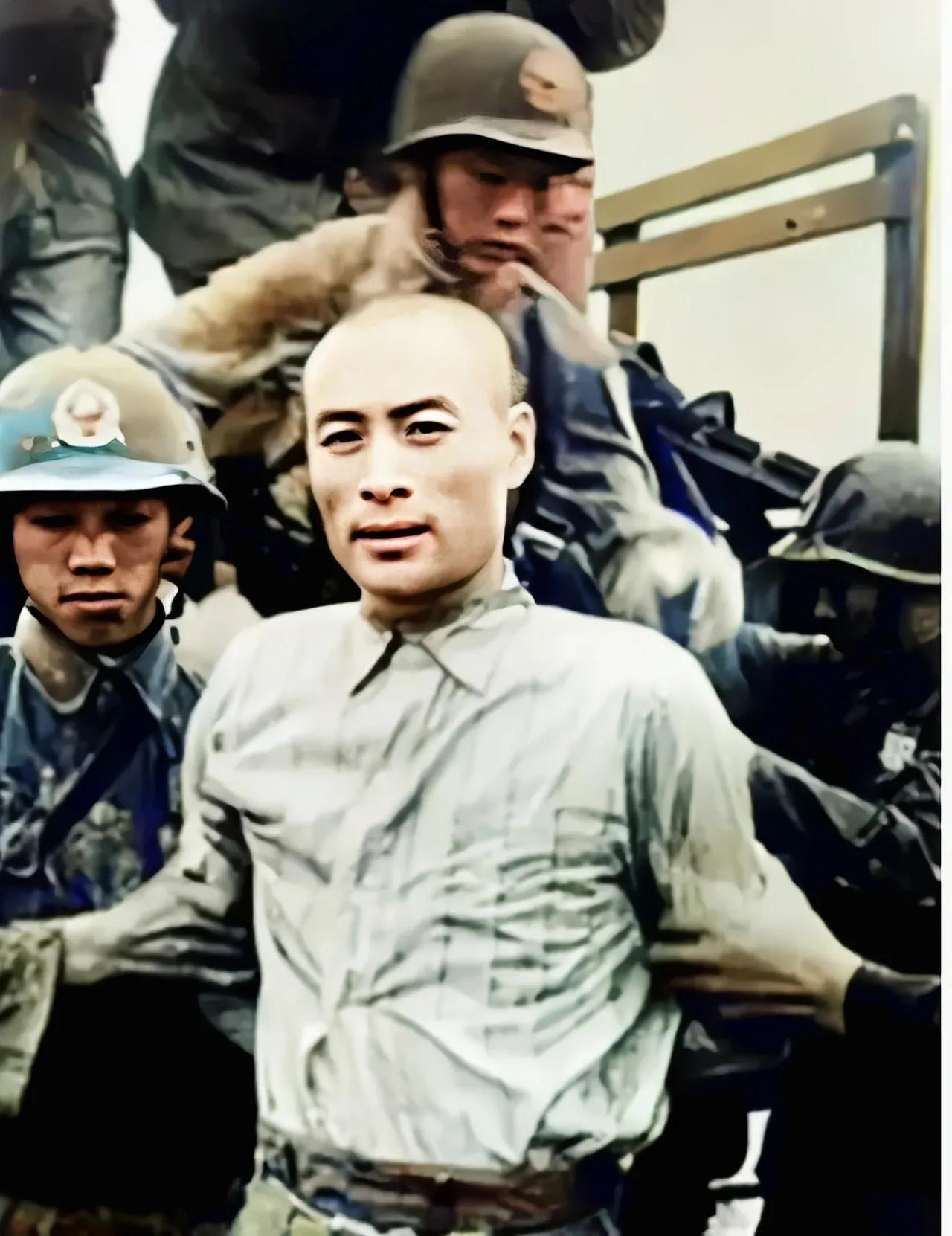

那么为什么后来程正瀛在历史上可说是籍籍无名,而人们认为熊秉坤才是这个人呢?当时革命军内部矛盾重重,各方势力盘根错节,程正瀛产生了悲观的心理,感觉当时最有实力的人是袁世凯,就倒向了袁世凯,调转枪头对准了自己的革命战友,当了叛徒,调转枪头对准了自己曾经的战友。最终革命党人用计抓住了程正瀛,将他灌醉后绑起来扔进了长江。再加上后来孙中山在熊秉坤出访日本时,对别人介绍说熊秉坤是打响武昌起义第一枪的人,所以这个名头便落到了熊秉坤头上,熊秉坤为此还被人誉为“熊一枪”。

实际上,不管是谁打响了第一枪,武昌起义和辛亥革命对于整个中国的意义都不会有什么改变。不过对于研究历史的人来说,他们的职责就是恢复历史的真相,程正瀛在武昌起义中的功劳不能被埋没,而熊秉坤虽然并没有打响第一枪,但是他在武昌起义中的功绩也并不会因此有所减少。