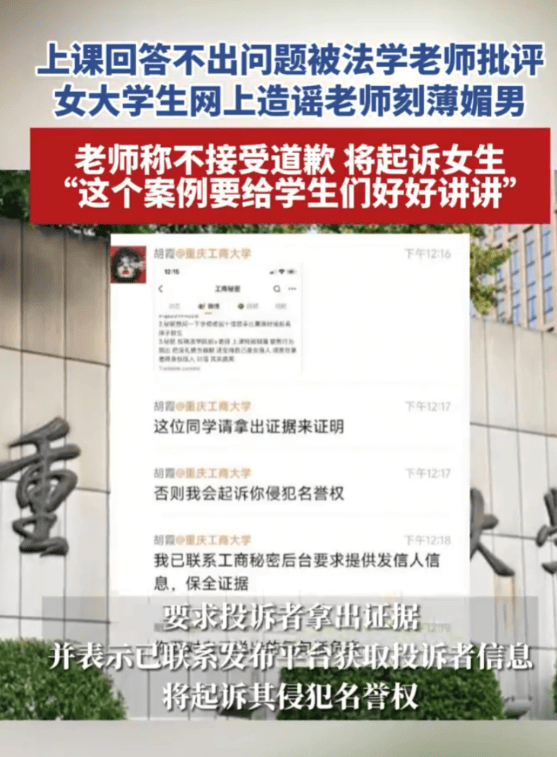

近日,# 造谣老师刻薄媚男女生发声 #的话题在社交平台引发热议。重庆工商大学一名大一新生,仅因上课答错题被老师正常批评,便在校园树洞发布 “小作文”,恶意指控女老师 “媚男刻薄”。这起看似个案的事件,实则暴露出当下校园乃至社会层面的多重隐忧,其背后的细节与逻辑链条,值得每一个关注教育生态与社会理性的人深度警惕。

从事件本身来看,这名新生的行为轨迹充满了令人不安的 “成熟度”。作为刚入学不到两个月的大一学生,本应处于适应校园生活、学习专业知识的起步阶段,却已熟练掌握社交媒体时代的 “构陷技巧”—— 通过夸大事实制造冲突,将 “被老师批评” 扭曲为 “当众训斥 20 分钟”;再借助性别议题煽动情绪,把正常的教学互动污蔑为 “媚男”,以此触发网友的共情与站队。这种对舆论工具的精准运用,与其年龄应有的认知水平形成强烈反差,不禁让人质疑:究竟是何种环境与思潮,让尚未完全步入社会的年轻人,学会用 “构陷” 而非 “沟通” 解决问题?

更值得警惕的是事件后续的 “甩锅逻辑”。当谎言被戳穿、被迫道歉时,该学生脱口而出的 “我有 adhd(注意缺陷多动障碍)”,堪称一场教科书式的 “责任逃避”。将心理疾病当作 “免责盾牌”,不仅是对 adhd 患者群体的不尊重,更暴露了其对规则与责任的漠视 —— 在预设的 “受害者剧本” 无法继续时,立刻用 “特殊身份” 叠 buff 以求脱身,这种熟练的 “避险操作”,比造谣本身更令人脊背发凉。它折射出一种危险的价值观:只要能占据 “道德高地” 或找到 “免责理由”,便可以无视事实、肆意伤害他人。

而这起事件最核心的隐患,在于其可能引发的 “蝴蝶效应”。此次被造谣的老师,凭借丰富的社会经验与法学专业背景,能够及时发声澄清、维护自身权益;可倘若受害者换成性格懦弱、不懂如何维权的年轻人呢?我们不难联想到此前武大图书馆的 “诬告性骚扰” 事件:一名女生仅凭主观臆断,便在网络上指控男同学性骚扰,导致对方社会性死亡,即便后续真相大白,也难以抹去对当事人的伤害。这两起事件如出一辙:都是借助 “小作文” 煽动舆论,都是以 “性别议题” 为武器,都是将无辜者推向深渊。倘若此类行为得不到遏制,下一个 “武大肖同学” 或许就在不远处 —— 可能是某个不善言辞的学生,可能是某个默默耕耘的年轻教师,甚至可能是任何一个缺乏 “反制能力” 的普通人。

高校作为人才培养与思想引导的主阵地,在这场 “反构陷” 的斗争中责无旁贷。当前,部分高校对学生的 “权益表达” 教育存在明显偏差:只强调 “如何争取权益”,却忽视了 “如何理性表达”;只鼓励 “维护自身利益”,却淡化了 “尊重他人权利”。这种失衡的引导,让一些学生误以为 “嗓门大 = 有理”“会卖惨 = 正义”,最终走上用 “极端手段” 解决问题的歧途。因此,高校必须尽快补上 “理性表达” 这一课:既要教会学生通过合理渠道维权,比如向辅导员反馈、通过校领导信箱沟通、借助法律途径解决纠纷;更要引导学生树立 “事实优先” 的价值观,明白 “权益” 的前提是 “不侵犯他人权益”,“发声” 的基础是 “尊重客观事实”。

除此之外,社会层面也需形成对 “小作文构陷” 的零容忍氛围。社交平台应加强对不实信息的审核力度,避免成为谣言扩散的温床;司法机关需明确对 “诬告陷害” 行为的惩戒标准,让造谣者为自己的行为付出代价;媒体则应承担起引导理性舆论的责任,避免过度渲染性别对立、放大极端声音。只有高校、社会、司法形成合力,才能打破 “造谣零成本、维权高成本” 的怪圈,让 “小作文构陷” 失去生存的土壤。

从重庆工商大学的女教师被造谣,到武大的男学生被诬告,这些事件一次次敲响警钟:当极端思潮取代理性思考,当 “小作文” 取代事实依据,每个人都可能成为潜在的受害者。我们不能等到更多无辜者被伤害,才意识到问题的严重性;更不能让 “以谣治人” 的歪风,侵蚀掉教育的纯粹与社会的公平。唯有以理性为盾、以事实为矛,才能抵御极端思潮的侵袭,守护校园与社会的清明。

![女儿在考场写的《许我耀眼》作文,大家帮我看看值得这个分数吗[笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6415788713593581588.jpg?id=0)

评论列表