农历九月三十,在老家被称作“大三十”,是孟冬将至的重要节点。这天的天空是晴是雨,老辈人总看得格外重,嘴边常念叨着“不怕九月三十淋,就怕九月三十晴”,更有“三十一天晴,来年黄土飞;三十一场淋,来年收成山”的老话流传。这份对天气的执拗关注,藏着祖辈靠天吃饭的生存智慧,也让人不禁好奇:这些口耳相传的说法,到底准不准?

老辈人对“大三十”晴天的忌惮,源于对后续旱情的担忧。在农耕时代,农历九月三十作为九月的晦日,月亮隐没,昼夜交替的节律看似收尾,实则关乎整个冬春的气候走向。“三十一天晴,来年黄土飞”,这句直白的俗语,道尽了晴天背后的隐忧——若这天艳阳高照,往往预示着暖湿气流早退,冬季雨雪稀少,土壤得不到充分滋润。越冬的麦苗缺少雪水“棉被”的保温,来年开春又遇春旱,便会出现“九月三十日头笑,旱到明年麦子老”的窘境,土地干裂、禾苗枯萎,可不就是“黄土飞”的荒凉景象?更让人忧心的是,暖冬环境会让土壤中的病菌虫卵安全过冬,来年病虫害滋生,进一步影响收成,这也是“三十大日头,寡妇要发愁”的由来。不过晴天也非全无可取,“九月晦日晴一天,暖到冬至冷到年”,前半冬的温和能暂缓添衣的忙碌,只是这份暖意远抵不上春旱减产的风险。

相较于晴天的顾虑,老辈人更盼着“大三十”能来一场雨。“三十一场淋,来年收成山”,雨水在这天被视作吉兆,因为它预示着冬季冷空气活动频繁,降雪会格外充沛。“九月三十雨淋淋,冬天大雪三尺深”,厚厚的积雪既能为冬小麦保温防冻,融化后又能补充土壤墒情,堪称天然的“营养液”;同时严寒天气能冻死潜藏的病虫害,为来年庄稼生长扫清障碍。即便雨天带来“灶膛无星火”的阴冷,老辈人也甘之如饴,毕竟“该冷不冷,难成年景”,寒冬如期而至,才是丰收的坚实铺垫。除此之外,若“大三十”遇刮风,更是好兆头,“九月三十风,农夫衣不空”,风力象征着气流活跃,预示冬春雨水均匀,来年耕牛忙碌、谷米满仓。

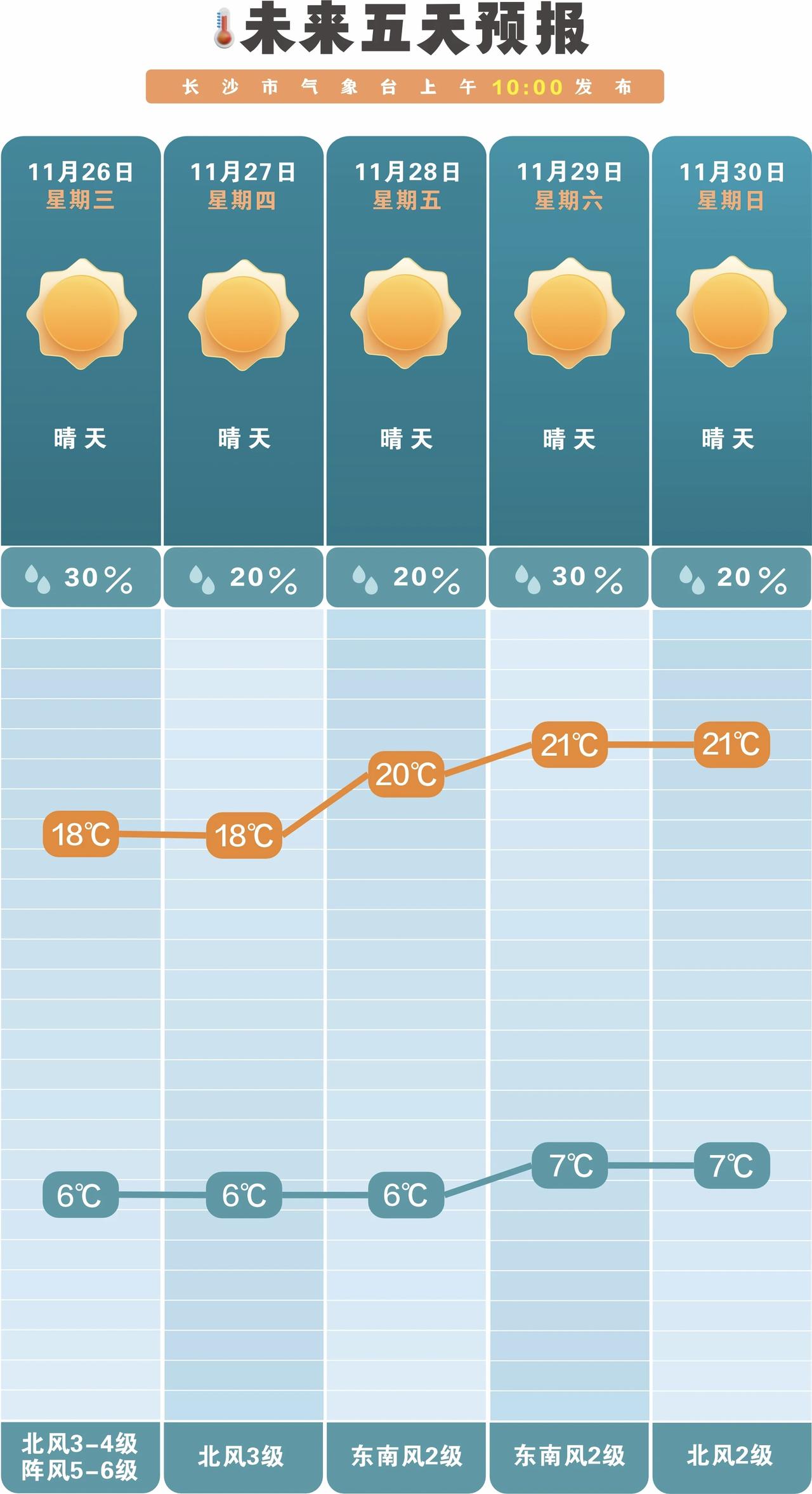

那么这些老辈人的经验之谈,放到现在还准吗?从科学角度看,农谚并非凭空臆想,而是古人对千百年气候规律的直观总结。九月三十的晴雨,确实能在一定程度上反映大气环流的走向,比如晴天可能对应北半球冬季风偏弱,雨天则可能预示冷空气活跃,这与现代气象学的部分原理不谋而合。但我们也要看到,农谚的局限性同样明显——它是特定地域气候经验的积累,受纬度、地形等影响极大,换个地区可能就不再适用;而且现代气候受全球变暖等因素影响,极端天气增多,单靠一天的天气很难精准预判后续数月的气候。

如今有了精准的气象预报和完善的灌溉、病虫害防治技术,我们早已不用单纯“靠天吃饭”,但老辈人留下的农谚依然值得珍视。它不是绝对精准的气象预测,而是祖辈与自然相处的谦卑态度,是对风调雨顺的美好期许。九月三十的晴与雨,本身并无绝对好坏,那些流传至今的老话,更像是一本厚重的生活教科书,提醒着我们敬畏自然、顺应时节。

当我们今日抬头看天,无论是晴空万里还是细雨绵绵,读懂这些农谚背后的智慧,便是对祖辈最好的纪念,也是对丰收最朴素的向往。