在深圳某个高档住宅区里,28岁的张薇的一天是这样开始的:清晨六点半,她用纯正的英式英语唤醒9岁的男孩,为他搭配好校服,准备营养均衡的早餐。送孩子上学后,她要学习马术基础课程,因为孩子最近对骑马产生了兴趣,下午接孩子放学后,全程用英语辅导功课,还要抽空研究儿童心理学案例。月薪三万,住在豪宅,出入高端场所——这就是"儿童陪伴师"的日常,一个被网友称为"外包妈妈"的新兴职业。

张薇毕业于国内重点大学,英语专业八级,还精通心理学,去年她经过三轮激烈竞争,从几十名应聘者中脱颖而出,成为这个富裕家庭的"儿童陪伴师"。她最初我以为就是高级保姆,但实际工作要求远超想象。她的工作职责包括:全天候英语环境营造,学业辅导和兴趣开发,心理疏导和行为规范,特长培养和素质提升等。最让她感到压力的是,孩子对什么产生兴趣,她就要立即学习相关领域知识。从法语入门到艺术鉴赏,从编程基础到马术知识,她必须快速掌握并传授给孩子。

其实这种现象并非个例,某招聘平台数据显示,2024年"儿童陪伴师"招聘量同比增长320%,硕士学历者年薪最高可达50万,不过这个职位的要求令人咋舌:流利的外语能力(多数要求雅思7.5以上),名校毕业背景, 多项特长证书,心理学相关知识,以及超强的学习能力。一位参与过招聘的心理学家透露:"现在的竞争者包括海归硕士、名校博士,甚至有人掌握三门外语,这已经不是简单的家教,而是全方位的精英培育。"在这股风潮背后,折射出的是一个残酷的现实:教育竞争正在从孩子延伸至家庭资源配置的每个角落。比如深圳某企业主家庭,聘请哈佛毕业生作为"陪伴师",孩子8岁就能用英语进行学术讨论,而反观某二线城市普通家庭,父母忙于生计,孩子放学后只能自己完成作业。教育专家李某指出:"这种'外包妈妈'现象,实际上是教育资源分配失衡的一个缩影。当普通家庭还在为补习班费用发愁时,富裕家庭已经开始购买'定制化成长方案'。"

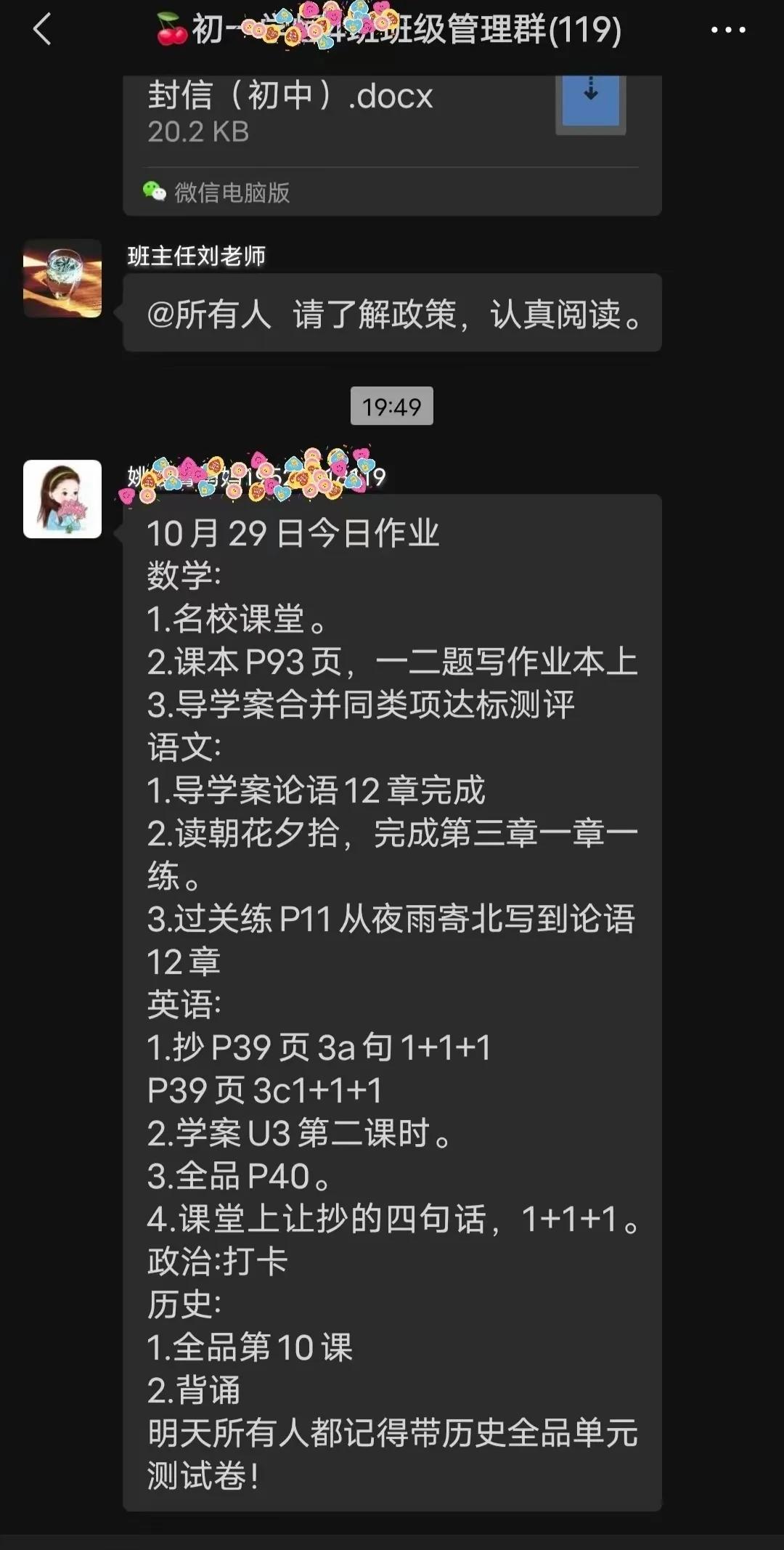

在这场教育军备竞赛中,我们或许该思考:教育的本质是培养一个"完美"的孩子,还是帮助孩子发现自我、实现潜能?专业知识可以外包,但情感联结不能,在追求技能培养的同时,亲子关系的才是孩子心理健康的基础。

"外包妈妈"现象就像一面镜子,照见了当代教育的焦虑与挣扎,但教育的真谛,或许不在于给孩子配置多少资源,而在于能否帮助孩子找到属于自己的路。在这个充满竞争的时代,我们更需要思考:如何让每个孩子都能在适合自己的土壤里茁壮成长。正如一位儿童教育家所说:"最好的教育,是让孩子成为最好的自己,而不是别人的复制品。"

评论列表