2025年的日历上,16个名字的离去如星辰坠入长夜——他们是中国科学院院士,是各自领域的“开山者”与“领路人”。从量子物理的前沿探索到海洋工程的潮头攻坚,从生命科学的微观解码到辐射防护的安全屏障,这些学界泰斗用一生书写了“科技报国”的大写篇章。当我们翻开他们的人生扉页,看到的不仅是学术成就的璀璨,更是一代知识分子对国家、对科学的赤子之心。

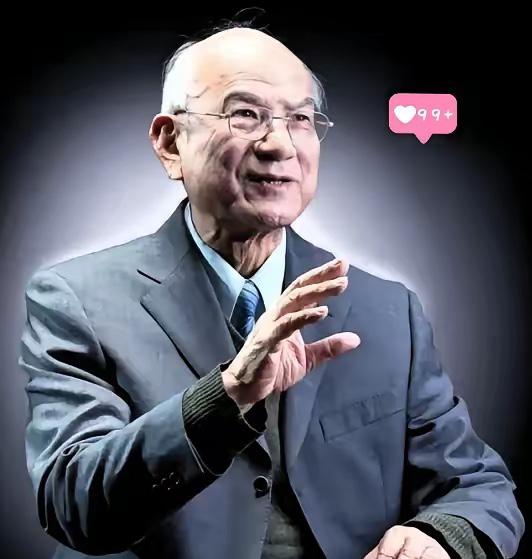

2025年10月18日,物理学界巨星陨落。作为20世纪最伟大的理论物理学家之一,杨振宁的名字与“杨-米尔斯理论”“宇称不守恒”等颠覆性成果紧密相连。这位1922年出生于安徽合肥的学者,1945年负笈美国,1957年因“宇称不守恒”获得诺贝尔物理学奖。2003年归国后,他深耕理论物理教育,推动清华大学高等研究院成为国际理论物理研究重镇。其学术成就跨越粒子物理、统计力学、凝聚态物理等领域,影响了全球几代物理学家。杨振宁的逝世,是世界物理学界的损失,更是中国科技界对“大师时代”的深切追思。

2025年9月19日,北京,中国科学院生物物理研究所原副所长王大成院士走完了85年的科研人生。这位1940年生于成都的学者,1963年从中国科学技术大学生物物理系毕业后,便扎根生物物理所,开启了蛋白质晶体学的探索之路。作为我国蛋白质晶体学奠基人之一,他参与了胰岛素晶体结构研究这一“世界级成果”,更系统揭示了蛋白质激素、神经毒素等生物大分子的功能结构机理,开创了中国蛋白质工程学的先河。两次国家自然科学二等奖、中国科学院科技进步一等奖的背后,是他“用晶体结构读懂生命语言”的执着——实验室里的每一张衍射图谱,都凝聚着他对生命科学最本真的好奇。

2025年8月27日,长沙,90岁的姚守拙院士在病榻上永远合上了双眼。这位1936年出生于上海松江的分析化学家,1954年赴苏联列宁格勒大学深造,1959年归国后辗转任教于清华、湖南大学,1999年当选院士。他的研究始终紧扣“精准测量”这一核心:从早期的电分析化学方法创新,到后来中药现代化领域的突破——研制几十种中草药功效成分标准品、建立系列标准分析方法,他用“数据精准度”为传统医药注入现代科学基因。400余篇SCI论文、4部专著、9项国家及省部级奖励,是他留给分析化学界最珍贵的遗产。

2025年3月16日,北京,99岁的辐射防护专家李德平院士走完了传奇一生。这位1926年出生于北京的学者,1948年从清华物理系毕业后,便投身核科学事业:参与我国首台卤素计数管研制、推导出修正国际模型的电离电流体复合损失公式、主持首座零功率反应堆剂量监测系统设计……他的研究从实验室延伸到核试验一线,从国内标准制定到国际话语权争夺——作为ICRP主委员会委员、UNSCEAR中国代表,他推动中国辐射防护体系与国际接轨,为核工业安全竖起“中国标准”。全国科学大会奖、核工业功勋奖章,是对这位“核安全守护者”的最高致敬。

2025年1月11日,大连,95岁的海岸工程专家邱大洪院士在海边长眠。这位将一生奉献给海洋的学者,是我国浅水非线性波浪理论的开拓者、港口现代化建设的引路人。从最早研究海浪不规则性,到提出波浪渗流问题的中国解法,他的理论支撑了无数港口、海岸工程的设计;2016年获“终身奉献海洋”纪念奖章,是对他“一生逐浪”的最佳注脚。正如学生所言:“先生的论文里,每一个公式都带着海的咸涩与温度。”

2025年10月20日,北京科技大学,88岁的冶金材料物理化学家周国治院士永远离开了他热爱的实验室。这位深耕冶金物理化学的学者,长期致力于熔体热力学与动力学研究,其成果为钢铁冶金工艺优化提供了关键理论支撑。从清华到北科大,他用半个世纪的教学科研,培养了一批批冶金领域的中坚力量——实验室里的坩埚与数据,记录着他“让钢铁更懂物理”的学术追求。

作为气象学家,伍荣生院士一生与风云为伴。他深耕大气动力学,在中尺度天气系统、季风环流等领域取得突破性成果,为我国天气预报技术升级提供了理论支撑。从高校讲台到科研一线,他用“风云变幻中的规律探寻”,诠释了气象学者的责任与浪漫。

流体力学专家周恒院士,毕生致力于流动稳定性与湍流研究。他的理论成果不仅推动了流体力学基础研究,更在航空航天、能源工程等领域具有重要应用价值。实验室里的每一道流场图像,都是他对“流动之美”的诗意解码。

细胞生物学家孙大业院士,聚焦植物细胞信号转导研究,揭示了细胞内信号传递的关键机制,为植物抗逆性改良提供了理论依据。他的研究让“看不见的细胞活动”变得清晰可解,为生命科学微观探索开辟了新路径。

无机化学家王夔院士,开创性地将无机化学与生命科学结合,研究生物体内金属离子的作用机制,为药物设计与疾病治疗提供了新思路。他的“用无机化学读懂生命”理念,架起了传统化学与现代医学的桥梁。

光谱学家黄本立院士,是我国原子光谱分析领域的奠基人之一。他研发的系列光谱分析技术,广泛应用于环境监测、材料检测等领域,用“光的语言”为物质成分分析提供了精准工具。

物理学家汪承灏院士,深耕声学与信息处理,在声表面波器件、超声检测等领域取得突出成就,其成果为通信、医疗等领域的技术创新注入了“声能”动力。

凝聚态物理学家孙鑫院士,长期研究固体电子结构与相变理论,其成果深化了人类对材料微观性质的理解,为新型功能材料研发提供了理论指导。

航天液体火箭技术专家朱森元院士,毕生致力于液体火箭推进技术研究,为我国运载火箭动力系统升级作出关键贡献。他的“让液体燃料释放最大推力”的追求,托举着中国航天的星辰大海。

神经科学家郭爱克院士,聚焦视觉认知与决策神经机制研究,用实验与理论结合的方法,解码大脑信息处理的奥秘,为人工智能与脑科学交叉研究提供了重要启示。

结构疲劳专家高镇同院士,是我国疲劳强度研究的开拓者。他建立的疲劳可靠性理论与试验方法,为航空航天、机械制造等领域的结构安全评估提供了“寿命指南”,守护着国之重器的安全。

16位院士的人生,是一部浓缩的中国科技发展史——他们诞生于民族危亡之际,成长于百废待兴之时,奋斗于改革开放之潮,见证了中国从“跟跑”到“并跑”“领跑”的跨越。他们留下的不仅是丰硕的学术成果,更是“敢为人先、淡泊名利、甘坐冷板凳”的科学家精神。

如今,星虽落,光未熄。当我们仰望星空,那些曾照亮科学之路的星辰,正以另一种方式激励着后来者:以他们为榜样,把论文写在祖国大地上,将才华融入民族复兴的征程——这,或许是对逝者最好的告慰。

愿星辰不朽,精神永续。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

从“周模型”到“传家宝”:冶金泰斗的科技报国人生

流动的文明图腾:四座高铁站里的城市诗学

那些绝美的高铁站:每扇窗都藏着城市密码,解码高铁站的文化基因

血色海疆:解码中国近代三次致命海战的悲壮史诗

深蓝铸剑人马伟明院士:用科技脊梁撑起大国重器

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络