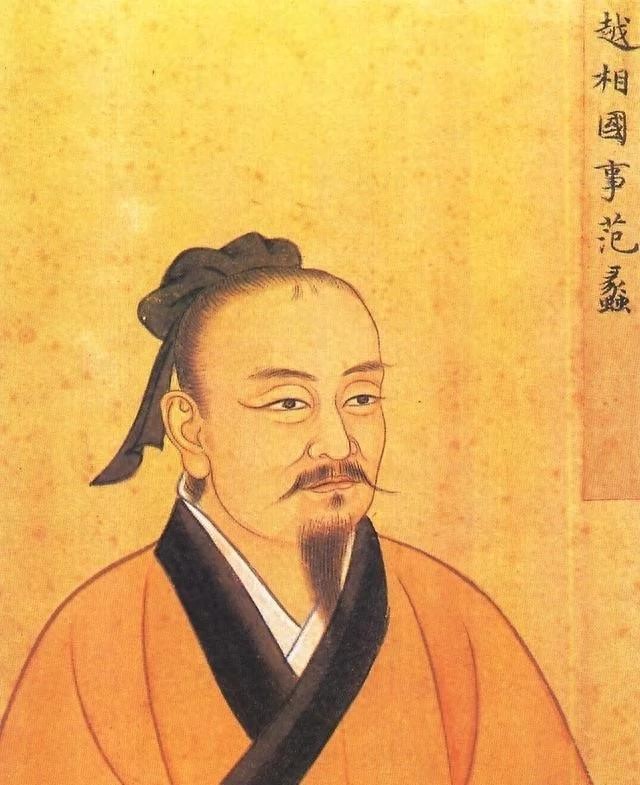

咱们今天聊个‘爽文男主’的真实原型,他的故事在民间被传得神乎其神,虽然很多细节已经无法考证,但那份穿越千年的智慧,却越来越值得我们琢磨。这位男主,就是范蠡。

说起会挣钱的古人,很多人第一个想到的就是范蠡,这位被后世尊为“商圣”、“文财神”的牛人,他的人生简直就是一部传奇爽文。帮着老板勾践从阶下囚干到春秋霸主,事业巅峰时却突然撂挑子不干了,跑去当老百姓,结果一不小心又成了天下首富。而且是三次当上首富,又三次把钱全都散掉。你说神不神?这操作放今天,哪个富豪能做到?他到底图个啥?难道钱在他眼里真的跟纸一样?

其实,范蠡用一个流传千古的家族故事告诉我们,钱这东西,聚起来是本事,但怎么花,什么时候该扔掉,那才是真正的大智慧。这里面藏着的,才是比金山银山更值钱的财富。

范蠡这人,脑子实在是太清醒了。当年他跟文种一起,给走投无路的勾践当左膀右臂,那真是掏心掏肺,啥招都想,最后帮勾践把强大的吴国给灭了。这功劳,大到没边了。按理说,这下总该封侯拜相,享受荣华富贵了吧?可范蠡不这么想,他太了解勾践了,这老板,能跟你一块儿吃苦,但绝不能跟你一块儿享福。他看透了“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹”的道理。所以庆功宴的酒还没凉透呢,他就偷偷地划着小船跑了,还写信劝好哥们文种也赶紧跑路。可惜文种舍不得眼前的荣华富贵,犹豫了,结果呢,大家都知道了,落得个自刎的下场。

这件事,让范蠡彻底想明白了,权力和富贵这东西,看着诱人,其实是个烫手山芋。他后来三次散尽家财,就是一次次在实践自己的“财富哲学”。而最能体现这点的,莫过于他二儿子在楚国惹上人命官司后,他派谁去救人的故事。

当时,范蠡准备派小儿子去,并带上千金。可大儿子不干了,觉得这是长子的责任,以死相逼要去。范蠡无奈,只好让大儿子去了,还特意叮嘱:到了楚国,把钱交给我的老朋友庄生,一切听他安排,千万别多问。

大儿子到了楚国,把钱给了庄生。庄生收下钱,让他赶紧回去,弟弟马上就能出来。可大儿子不放心,偷偷留在楚国打探消息。他看到庄生面见楚王,说服楚王大赦天下,心想:既然要大赦,那我弟弟不就自然出来了?那我这一千斤黄金不就白给了?这败家子!于是他跑去找庄生,想把金子要回来。

庄生本就没想留这钱,只是做个样子,好让范蠡的大儿子放心。现在看他这么个“惜财”的德行,顿时觉得被羞辱了。他转身又去找楚王说:“大王您要大赦天下,是好事。但外面都在传,您大赦不是为了国家,而是为了一个叫范蠡的富商的儿子。”楚王一听大怒,好你个范蠡,敢败坏我名声!于是下令,先杀了范蠡的二儿子,再宣布大赦。

消息传来,范蠡全家悲痛欲绝,只有范蠡早有预料,他说:“我早就知道大儿子会坏事。他从小跟我吃苦,深知钱财来之不易,所以把钱财看得比命还重。而小儿子生在富贵之家,不知钱财分量,反而能轻财重义。我派小儿子去,就是因为他舍得把钱‘扔’出去,换取庄生的‘义’。可惜大儿子不懂这个道理,不是因为他笨,也不是因为他不爱弟弟,而是因为他的认知被‘财富’本身给困住了。他只看到了黄金的价值,却看不到比黄金更珍贵的人品、信任和时机。他想用钱去解决所有问题,结果却被钱给反噬了。”

所以,范蠡为什么能成为商圣,为什么三聚三散?他不是在炫富,也不是真的视金钱如粪土。他是在用行动告诉所有人:财富的最高境界,是驾驭财富,而不是成为财富的奴隶。当你能坦然地获得它,又能坦然地失去它时,你才真正拥有了它。钱财能买来享受,但买不来智慧;能换来便利,但换不来尊重,更无法替代一个人的品格和格局。

这或许就是范蠡告诫后人的终极秘密:真正的宝藏,不在钱庄里,不在地窖中,而是藏在我们每个人的心里,藏在我们如何看待世界、如何对待他人,以及如何面对得失的智慧之中。这笔无形的财富,远比任何有形的金银财宝,都更加珍贵和永恒。

评论列表