康熙晚年的紫禁城,就像个堆满炸药的戏台子 —— 三十五个儿子里,九个有实力的皇子抢着当主角,明争暗斗了二十多年,史称 “九龙夺嫡”。最终四阿哥胤禛胜出,成了雍正帝,延续了康乾盛世的脉络。可很多人心里都有个疙瘩:那个文能管国家、武能上战场,还懂西洋玩意儿的十三阿哥胤祥,要是当年登基的是他,清朝会不会就不会落到后来被列强欺负的地步?

这个想法不是瞎猜,胤祥在所有皇子里,确实是个 “异类”—— 他不像八阿哥胤禩那样拉帮结派博 “贤名”,也不像十四阿哥胤禵那样只懂打仗,更不像雍正那样心思深沉搞权谋。他有本事、不贪权、还开明,可偏偏没争皇位。今天就用大白话聊聊,这个 “拼命十三郎” 要是真当了皇帝,清朝的命运能被改写吗?

先说说九龙夺嫡里的 “隐形高手”:胤祥为啥没争储,却成了最可惜的人?康熙的儿子们,个个都不是省油的灯。太子胤礽两立两废,把朝堂搅得鸡飞狗跳;八阿哥胤禩拉着九阿哥、十阿哥搞 “八爷党”,朝堂上一半官员都站他那边,被称作 “八贤王”;四阿哥胤禛(后来的雍正)低调得像个透明人,暗地里却拉拢年羹尧、隆科多,闷声干大事;十四阿哥胤禵被派去西北打仗,手握兵权,也是热门人选。

而胤祥,在这群人里显得格外 “佛系”—— 他不结党,不张扬,却偏偏深得康熙宠爱。十二岁起,康熙不管是南巡、打猎,还是商议军机大事,都爱带着他。有一次在猎场,突然窜出一只猛虎,其他皇子吓得魂飞魄散,胤祥却抄起短刀就冲上去,一刀把老虎斩在马下,“拼命十三郎” 的名号就这么传了出去。康熙都忍不住打趣他:“你这性子,要是不当皇子,当个将军都得让士兵们服服帖帖。”

胤祥的本事还不止会打仗。他书法写得好,诗词也拿得出手,处理政务更是一把好手 —— 后来雍正登基,把户部、水利、军需这些最棘手的活儿全交给了他,他把亏空的国库补回来,把泛滥的河道治理好,把军需调度得明明白白,没出一点岔子。更难得的是,他对西洋玩意儿不排斥。别的皇子觉得传教士是 “蛮夷”,他们带来的火器、钟表都是 “奇技淫巧”,胤祥却主动跟他们聊天,研究西洋炮铳的结构,还亲自监督仿制,甚至组织过小规模的实弹演练。

可就是这么个文武双全、开明务实的皇子,却从没公开争过储。不是他没资格,而是他看透了帝王家的残酷 —— 太子被废时,他因为跟太子关系近,被康熙关了好几个月,差点丢了性命。这段经历让他明白,储位之争就是个你死我活的坑,一旦陷进去,要么赢要么死,连兄弟情分都得撕得粉碎。

所以他选择了 “藏”:不结党营私,不发表激进言论,不管哪个兄弟拉拢他,他都保持距离,只专心跟着康熙办事,无怨无悔。这种沉稳和分寸感,反而让他成了雍正最信任的人。雍正刚登基,就封他为和硕怡亲王,还破天荒地允许他不用避自己的名讳(清朝规定臣子要避皇帝名字里的字,胤祥原名胤祥,雍正叫胤禛,“胤” 字本该避讳,雍正却特批他用原名),这在清朝历史上是独一份的荣耀。

有人说,胤祥其实是 “无冕之帝”,雍正的很多新政,背后都有他的影子。可历史没有如果,他终究只是王爷,不是皇帝。那么问题来了,要是当年康熙把皇位传给了他,清朝会是另一番模样吗?

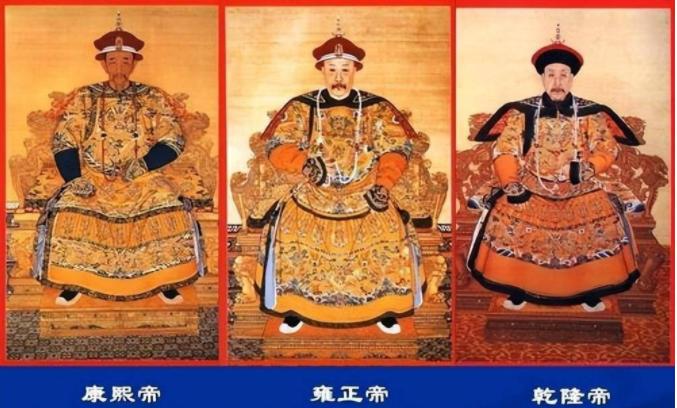

胤祥登基会怎么干?三个改变,可能改写晚清的屈辱史胤祥要是当了皇帝,绝对不会走雍正 “铁腕治国” 的路子,也不会像乾隆那样 “闭关锁国、好大喜功”。他的统治,大概率会围绕 “开明、务实、革新” 这六个字,而这恰恰是晚清最缺的东西。

第一,军事上:早就搞 “师夷长技”,不会让清军落后百年清朝后期被列强欺负,核心原因之一就是军事落后 —— 人家拿着洋枪洋炮,清军还在用弓箭、大刀,就算有火器,也是仿制的老式炮铳,射程和威力根本不在一个档次。可胤祥早在康熙朝,就意识到了西洋火器的重要性。

他不像其他皇子那样轻视西洋技术,反而主动跟传教士请教,研究西洋炮的原理,还亲自盯着内务府的匠人仿制。据说他在北京西郊的练兵场,用仿制的西洋炮搞过实弹演练,看着炮弹轰开山石的威力,他当场就说:“打仗靠勇气,更靠家伙事儿,这洋玩意儿要是能批量造,咱们的军队就能横着走。”

要是他登基,大概率会干三件事:一是成立专门的火器工坊,高薪聘请西洋工匠,批量仿制甚至改良西洋炮、洋枪;二是改革军队编制,不再依赖战斗力早已腐朽的八旗兵,而是组建一支专门配备新式火器、训练西式战术的新军;三是建立军事学校,培养懂技术、懂战术的军官,而不是靠世袭或者关系当官。

要是真这么干了,清朝的军事力量可能在 18 世纪就完成了革新。等到 19 世纪列强打过来的时候,清军面对的就不是 “代差”,而是有来有回的对抗。就算打不过,也不会像鸦片战争那样,几千英军就逼得清政府割地赔款,更不会有后来八国联军轻易打进紫禁城的耻辱。

第二,文化上:不搞文字狱,开放言路,不会让思想变僵化康雍乾三朝,文字狱搞了一百多年,文人墨客稍微写句诗、写篇文章,就可能被安上 “谋反” 的罪名,轻则砍头,重则灭族。这种高压统治,让整个社会都变得死气沉沉,没人敢说话,没人敢创新,大家都抱着 “多一事不如少一事” 的心态,思想彻底被禁锢住了。

可胤祥不是这样的人。他性情宽厚,做事讲究 “实事求是”,当年雍正搞文字狱,他虽然没公开反对,但在处理相关案件时,总是尽量从轻发落,避免牵连无辜。要是他自己当皇帝,大概率不会搞这种 “以言治罪” 的事儿。

他可能会鼓励官员和文人说实话、提意见,就算意见不合,也不会随便治罪;对于西学,他不会像乾隆那样下令 “禁止洋教传播”,反而会允许传教士办学、讲学,把西方的数学、物理、天文知识引进来;甚至可能改革科举制度,不再只考八股文,而是加考实用的经世致用之学,比如水利、军事、算数。

这样一来,清朝的思想文化不会变得那么僵化,社会也会更有活力。说不定还会出现一批像徐光启那样的科学家,把西方技术和中国传统学问结合起来,推动科技发展。要是能一直保持这种开放的心态,清朝也不会在工业革命的浪潮中掉队,更不会陷入 “天朝上国” 的迷梦里无法自拔。

第三,制度上:整顿官僚和财政,不会让王朝从根上烂掉清朝的衰败,从根上说是制度的腐朽:官僚贪污腐败,国库亏空严重;八旗子弟拿着国家的钱不干活,成了社会的寄生虫;土地兼并越来越厉害,农民没地种,活不下去就造反。这些问题,胤祥在雍正朝都亲身经历过,而且他已经证明了自己有能力解决。

当年雍正让他整顿户部,他上任后第一件事就是查账,把那些贪污挪用国库银子的官员一个个揪出来,要么追回国库,要么革职查办,短短几年就把亏空的国库补得满满当当。他还改革了水利制度,派专人盯着黄河、淮河的治理,避免了水患,让老百姓能安心种地。

要是他登基,肯定会把这些改革推广到全国:一是建立严格的财务审计制度,定期查官员的账目,从根源上遏制贪污;二是改革八旗制度,让八旗子弟要么当兵打仗,要么种地经商,不能再躺着吃国家的饭,减轻财政负担;三是抑制土地兼并,打击豪强地主,让农民有地种,减少社会矛盾。

更重要的是,他懂得 “赏罚分明”,不会像雍正那样靠 “高压手段” 推行新政,反而会用制度激励官员好好干活,用公平公正赢得民心。这样一来,清朝的官僚体系不会那么快腐朽,财政也能保持健康,王朝的根基会稳固很多。就算后来遇到外部冲击,也有足够的实力应对,不会一下子就垮掉。

历史没有如果:胤祥再厉害,也难敌制度和时代的洪流说了这么多胤祥登基的好处,可咱们得回到现实:就算他真当了皇帝,清朝就真的能避免灭亡吗?答案可能是否定的。因为清朝的衰败,不是一个皇帝能逆转的,而是制度的惰性和时代的浪潮共同作用的结果。

首先,清朝的制度从根上就有问题。它是封建君主专制制度,所有权力都集中在皇帝一个人手里,就算皇帝再开明,也难免会犯错误,而且一旦皇帝去世,后续的继承人未必能延续他的政策。比如胤祥推行开放和革新,可他的儿子、孙子要是个保守派,很可能会把他的政策全推翻,回到闭关锁国的老路上去。

其次,利益集团的阻力太大。胤祥要改革火器、训练新军,就得触动八旗子弟的利益 —— 他们本来靠着世袭就能当官、拿俸禄,要是新军不靠世袭,靠本事,他们的特权就没了;他要引进西学、改革科举,就得触动那些靠八股文当官的文官集团的利益,他们肯定会拼命反对,造谣抹黑,甚至搞政变。就算胤祥是皇帝,也很难一下子撼动这些盘根错节的利益集团。

再者,时代不等人。18 世纪末,西方已经开始工业革命,英国、法国这些国家已经进入资本主义社会,开始全球扩张。而清朝就算在胤祥的带领下开始革新,也只是在封建制度的框架内修修补补,很难像日本明治维新那样,彻底推翻旧制度,建立新的社会体系。工业革命需要的是市场经济、自由劳动力、科学精神,这些都是封建制度很难提供的。

更重要的是,清朝的 “华夷之辨” 思想根深蒂固。就算胤祥本人开明,朝堂上的大部分官员和读书人,还是觉得 “中国是天朝上国,西方是蛮夷”,很难真正接受西方的制度和文化。就算胤祥强行推行改革,也会遭到大面积的抵制,改革很可能半途而废。就像后来的光绪皇帝,想搞戊戌变法,结果只搞了一百天就被慈禧太后推翻了,可见改革的阻力有多大。

还有一个绕不开的问题:人口压力。康熙朝后期,清朝的人口已经突破一亿,到了乾隆朝更是突破三亿。人口多了,土地不够种,粮食不够吃,就算胤祥能整顿吏治、抑制兼并,也很难从根本上解决这个问题。一旦遇到灾年,农民还是会造反,社会还是会动荡。而西方列强正好利用这种动荡,趁机入侵,清朝还是会陷入内忧外患的困境。

其实,历史上的很多改革者,都证明了 “一个贤君救不了一个腐朽的制度”。道光皇帝想禁烟,想强国,可他没能力改变官僚体系的腐朽;光绪皇帝想变法,想革新,可他没权力对抗保守派;就算是雍正这样的铁腕皇帝,他的新政也只是延缓了清朝的衰败,没能从根本上解决问题。胤祥再厉害,也只是一个人,他改变不了封建制度的本质,也挡不住历史发展的潮流。

胤祥之所以让人觉得可惜,是因为他身上有太多清朝缺少的东西:开明的视野、务实的作风、改革的勇气。他就像一颗被埋在沙里的珍珠,明明有发光的潜力,却因为身份和时代的限制,没能成为照亮王朝的太阳。

可就算他真的登基了,清朝最多也只是能多延续几十年的繁荣,或者在面对列强时能多抵抗一阵子,终究还是逃不过灭亡的命运。因为封建君主专制制度,到了 19 世纪已经落后于时代了,它就像一辆破旧的马车,就算车夫再厉害,也跑不过西方的蒸汽火车。

胤祥的 “遗憾”,不是他个人的遗憾,而是所有封建王朝的宿命 —— 它们靠着君主的贤明能短暂兴盛,却终究会因为制度的腐朽而衰败。就算没有列强入侵,清朝也可能会因为内部的矛盾而崩溃,就像历史上的汉朝、唐朝、明朝一样。

我们怀念胤祥,不是真的觉得他能改变历史,而是在他身上,看到了一种 “可能性”—— 一种封建王朝可能走向开明、走向强大的可能性。这种可能性虽然最终没能实现,却提醒我们:一个国家的强大,从来不是靠一个贤明的君主,而是靠先进的制度、开放的视野、团结的人民。

历史没有如果,也没有遗憾。清朝的衰败,让我们明白了 “落后就要挨打” 的道理;胤祥的 “错过”,让我们明白了 “制度比人更重要” 的真理。或许,正是因为有了这些遗憾,我们才会更加珍惜现在的发展,更加明白 “与时俱进、不断革新” 的重要性。

胤祥的故事已经过去三百多年了,可他身上的那种开明和务实,依然值得我们学习。而他的 “遗憾”,也成了一面镜子,时刻提醒着我们:任何时代,都不能固步自封;任何国家,都要顺应历史的潮流,才能长治久安。这,或许就是我们怀念这位 “拼命十三郎” 的真正意义。

评论列表