【产学研视点】印象天津卫:六百年城脉与市井烟火

一、城根之下:从星野到卫城的起源密码

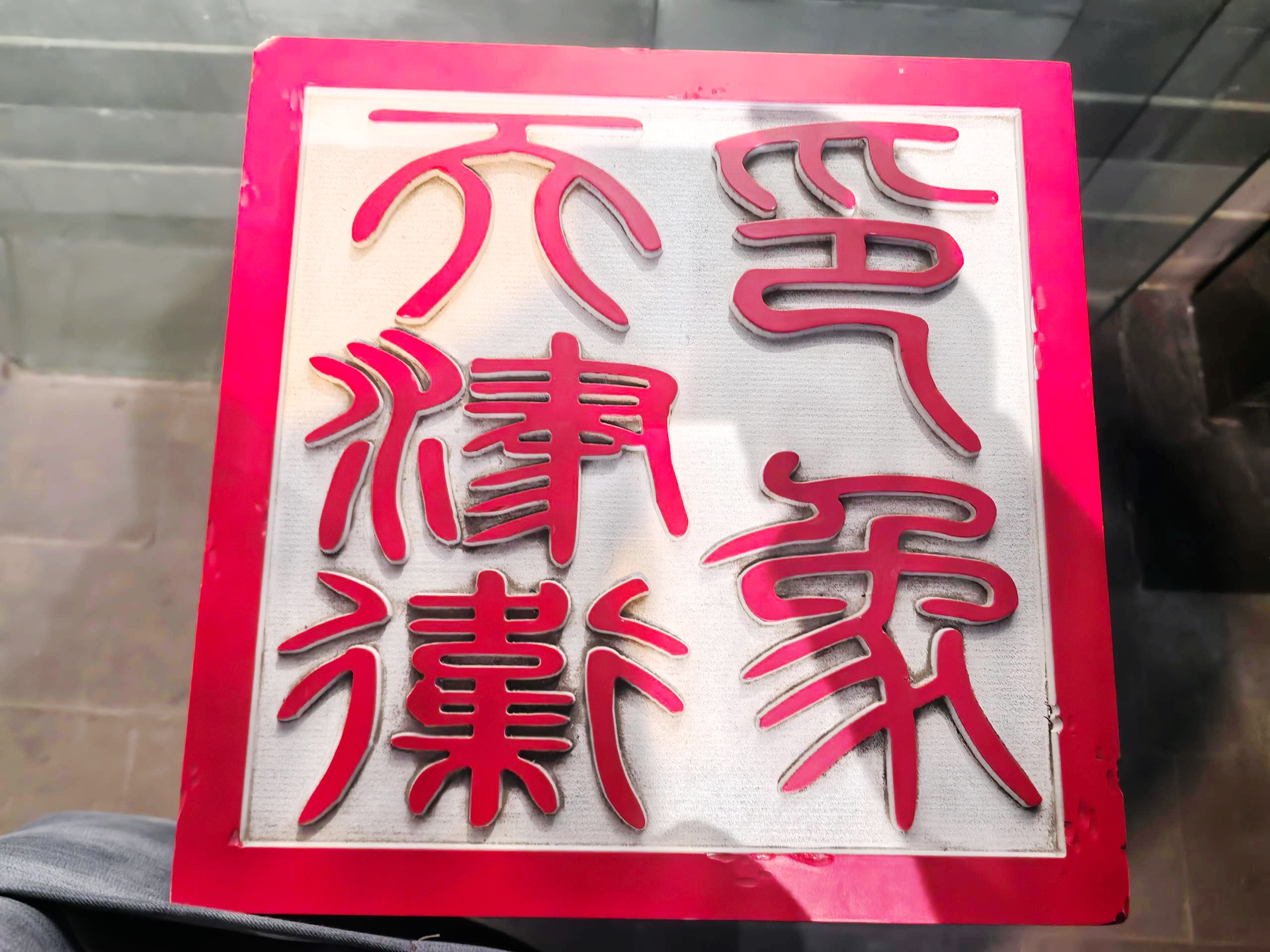

1.1 名字里的古今争议

“天津” 二字的由来,藏着两种跨越时空的解读。流传最广的 “天子津渡说”,源于明代文人记载,称朱棣靖难时在此渡河,遂赐名 “天津”。但这一说法存在时间与史实的矛盾 —— 朱棣渡河在 1400 年,而天津设卫在 1404 年,且正史中并无赐名记录。

更具考据价值的是 “占星之说”。清康熙版《静海县志》明确记载,天津得名与天上 “天津九星” 对应,姚广孝依据星野分野理论,在小直沽设卫定名。乾隆年间的县志进一步佐证,早金朝时便有 “天津河”,后与 “天津关” 之名融合,成为城名溯源的关键依据。这种 “先有星后有城” 的命名逻辑,与 “长沙星对应长沙城” 异曲同工,彰显着古人 “天人合一” 的宇宙观。

1.2 卫所制度下的建城起点

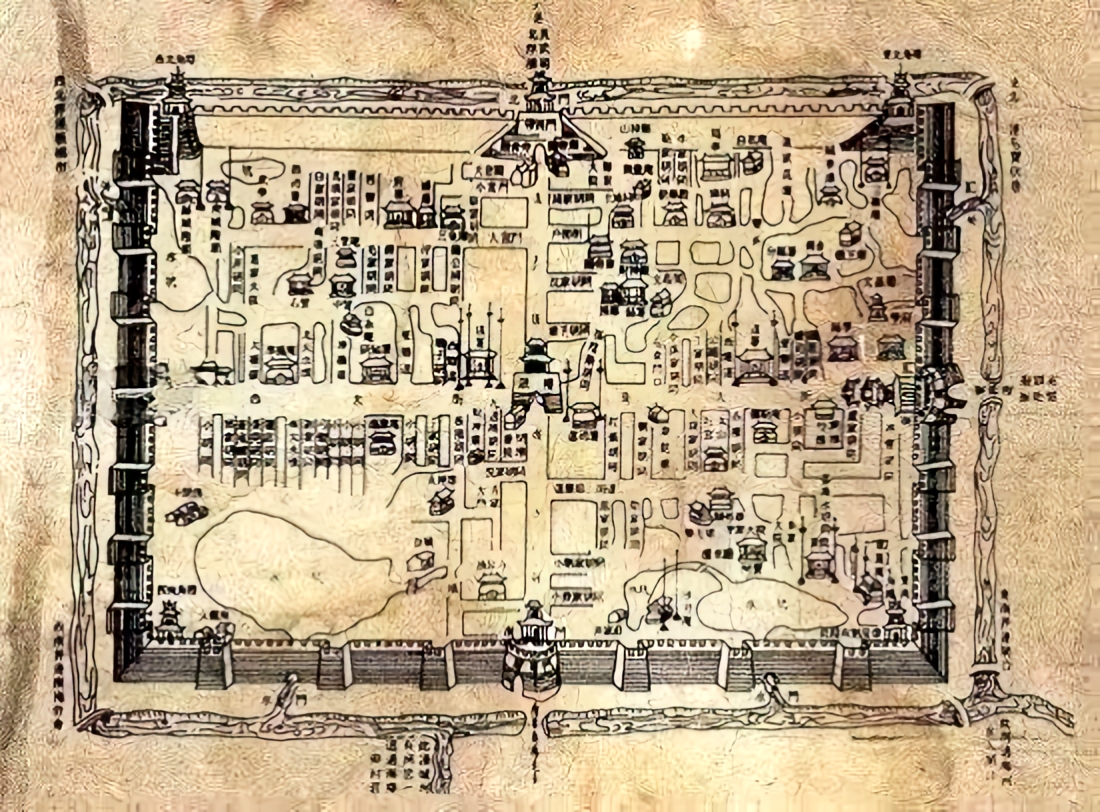

天津的城市史,始于军事防御的需求。唐朝时这里已是支援辽东的军粮城,金朝设直沽寨屯兵五千,元朝升为海津镇,驻军增至七千。明永乐二年(1404 年),“天津三卫” 正式设立,驻军达九千人,奠定了城市的军事根基。

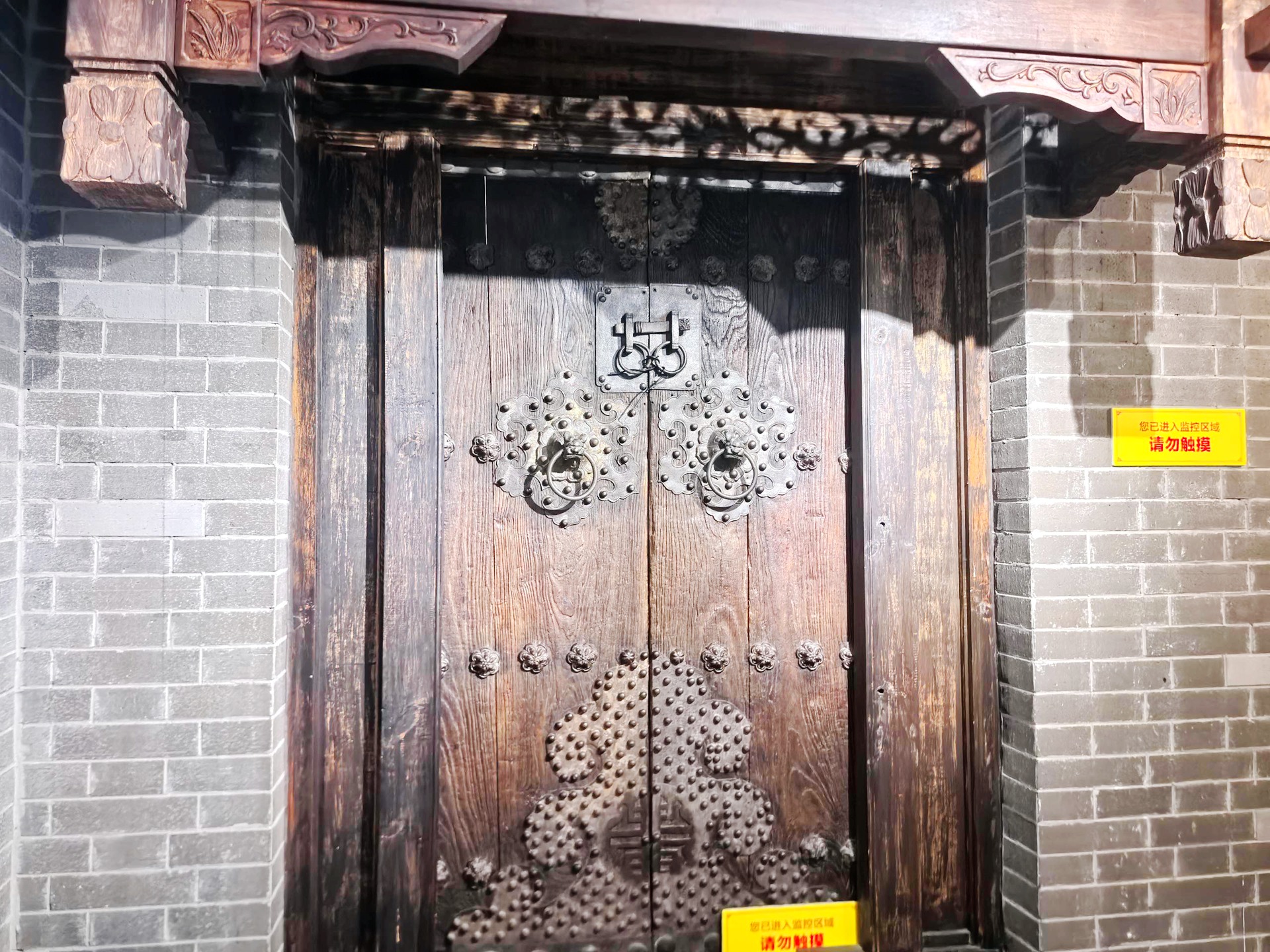

初建的天津卫为土城,范围大致在今东马路、南马路、西马路、北马路合围区域。这座城的命运,暗合着明清两代的兴衰 —— 历经多次重修,却在 1901 年因八国联军入侵被拆除,城墙基址上建起了环城马路。六百年间,从建城、修城到毁城、再用,构成了天津城市变迁的原始缩影。

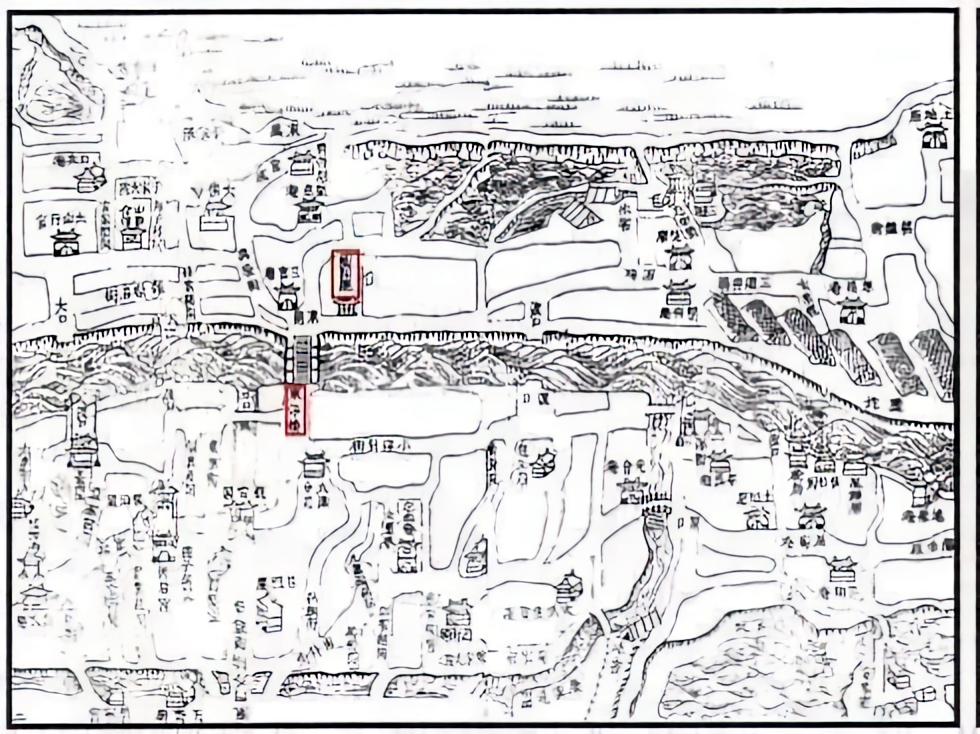

1.3 考古遗址里的时间切片

2017 年启动的考古发掘,让深埋地下的天津卫故城重见天日。在地铁 4 号线东南角站遗址,清理出明清至民国的城墙基础、道路、灰沟、铁轨等遗迹,出土文物两千余件。这些遗存不仅实证了卫城的始建年代,更完整呈现了六百年的城市叠压过程。

更意外的发现藏在明代早期地层中 —— 大量元代钧窑、龙泉窑器皿残片,暗示小直沽地区在元代甚至更早已有人类活动。这为金、元以来以大直沽、小直沽为核心的天津城市起源研究,提供了关键线索。作为全国首例地铁建设中原址保护的考古遗址,这里成为 “古今重叠型” 城市考古的典范样本。

二、市井之上:声音里的民俗基因

2.1 叫卖声里的生活图谱

老天津卫的胡同里,曾飘荡着最鲜活的市井声音。这种被称为 “吆喝” 的叫卖调,明代已见记载,晚清至民国达至鼎盛,覆盖五行八作的各类营生。它不是简单的呼喊,而是带着韵律与情感的口头创作,字正腔圆且暗藏幽默,成为津味文化的独特载体。

叫卖的智慧藏在细节里。卖切糕的喊 “江米小枣儿地──”,后半句省略却意涵明确;卖鱼的分两种吆喝,“熬去──” 指大鱼,“贴饽饽去吧──” 则是小鱼;卖包子的 “肉 —— 包儿”,拖腔长短暗含肉馅多少。有些吆喝更简到极致,卖糖堆儿的一声 “墩儿呃──”,便能让孩子们循声而至。

2.2 “报君知” 的响器密码

除了人声吆喝,老天津卫还有一套 “器物语言”—— 被称为 “报君知” 的响器。不同行业有专属的声音标识,百姓仅凭听觉就能分辨商贩身份。同样是木梆声,节奏不同便知是卖豆腐还是卖元宵;同样是摇铃,音色差异可区分绱鞋匠与倒脏土的脚夫。

最具代表性的响器各有讲究。剃头师傅的 “唤头” 是精钢打制的音叉,铁棒拨动时声音穿石裂帛,且有 “过桥不打、遇庙不打、过同行不打” 的规矩。卖百货的摇葫芦形拨浪鼓,鼓声浑厚;卖梳头油的拨浪鼓顶部嵌铴锣,摇动时锣鼓齐鸣。磨刀师傅或吹铜号,或晃铁页子,声音一响便知是 “磨剪子来,抢菜刀”。

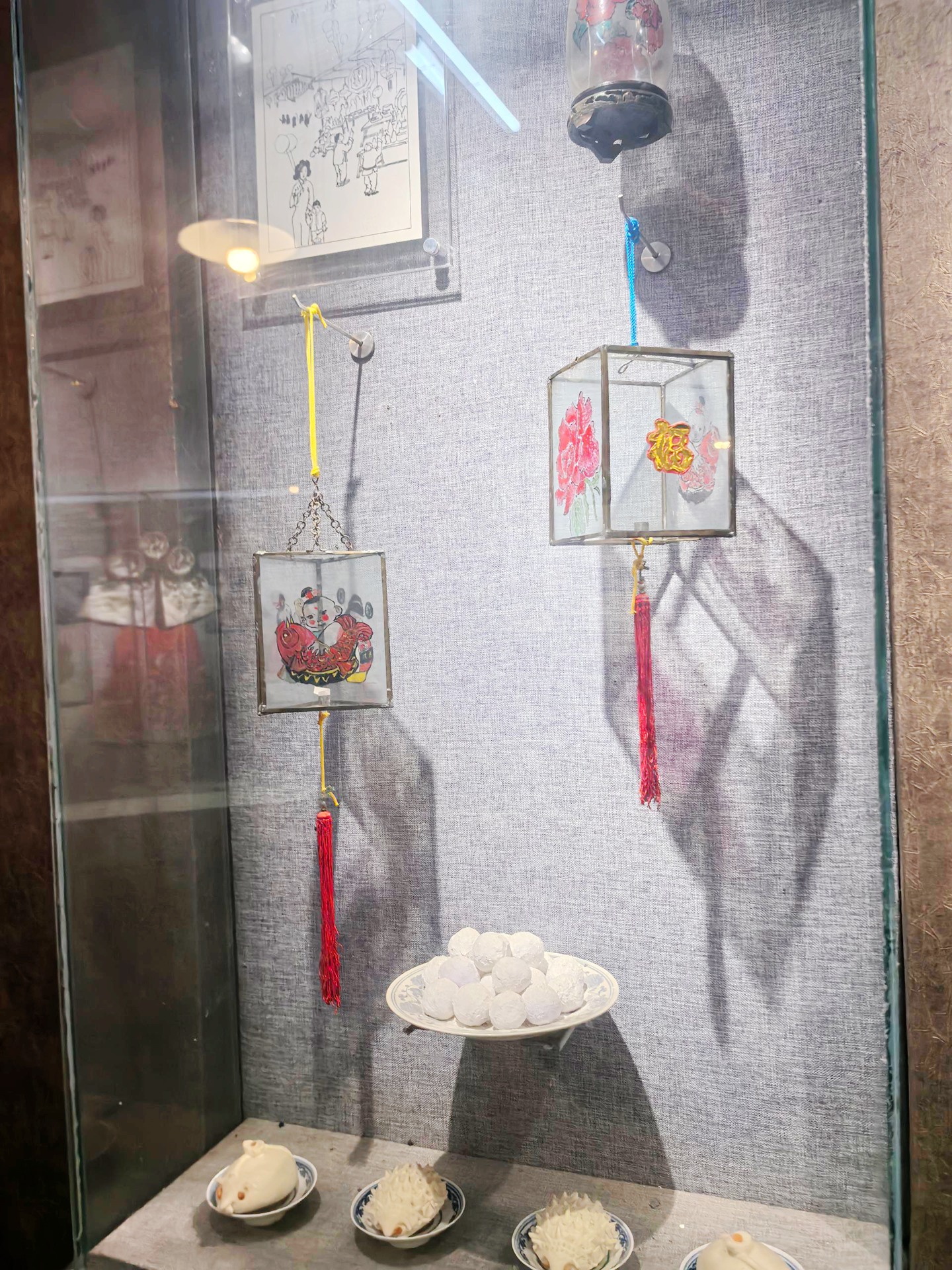

2.3 远去的童年回响

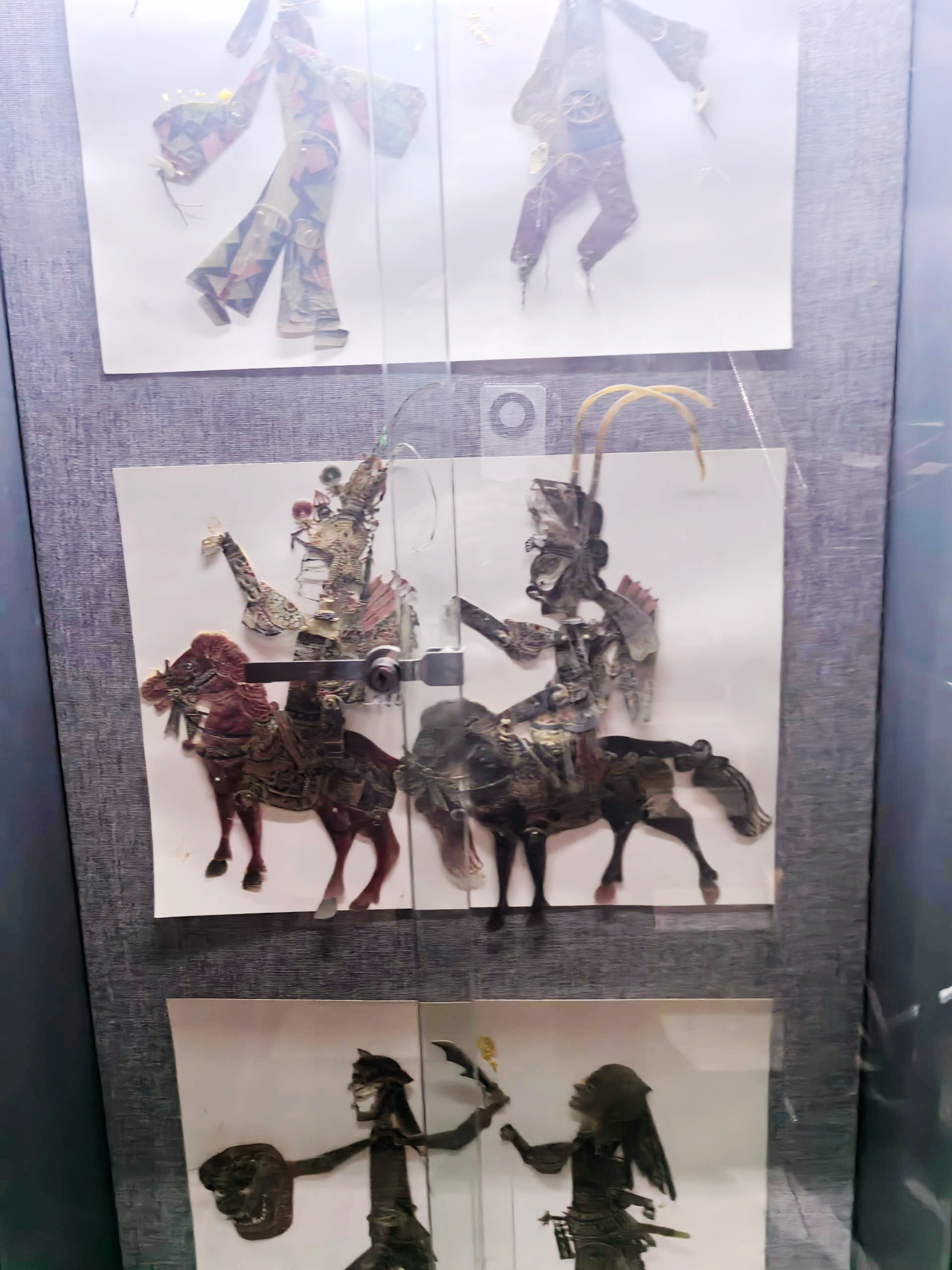

对老天津孩子而言,最难忘的是伴随零食的叫卖声。拉洋片的靠机关带动锣鼓,“令狂令狂” 的节奏配上 “火烧望海楼” 等故事吟唱,二分钱就能换几分钟的热闹。吹唢呐卖药糖的商贩,会把砂仁、薄荷等药材成分编进唱词,合辙押韵的叫卖总能引来围观。

敲铴锣的吹糖人更是童年焦点。一块麦芽糖在手中抻拉吹捏,瞬间变成小老鼠、大公鸡,铴锣声时而急促时而舒缓,像在催促孩子们回家要钱。这些带着温度的声音,如今已难再听闻,仅能在茶馆相声或非遗表演中,寻得些许残影。

三、舌尖之上:兼容并蓄的饮食江湖

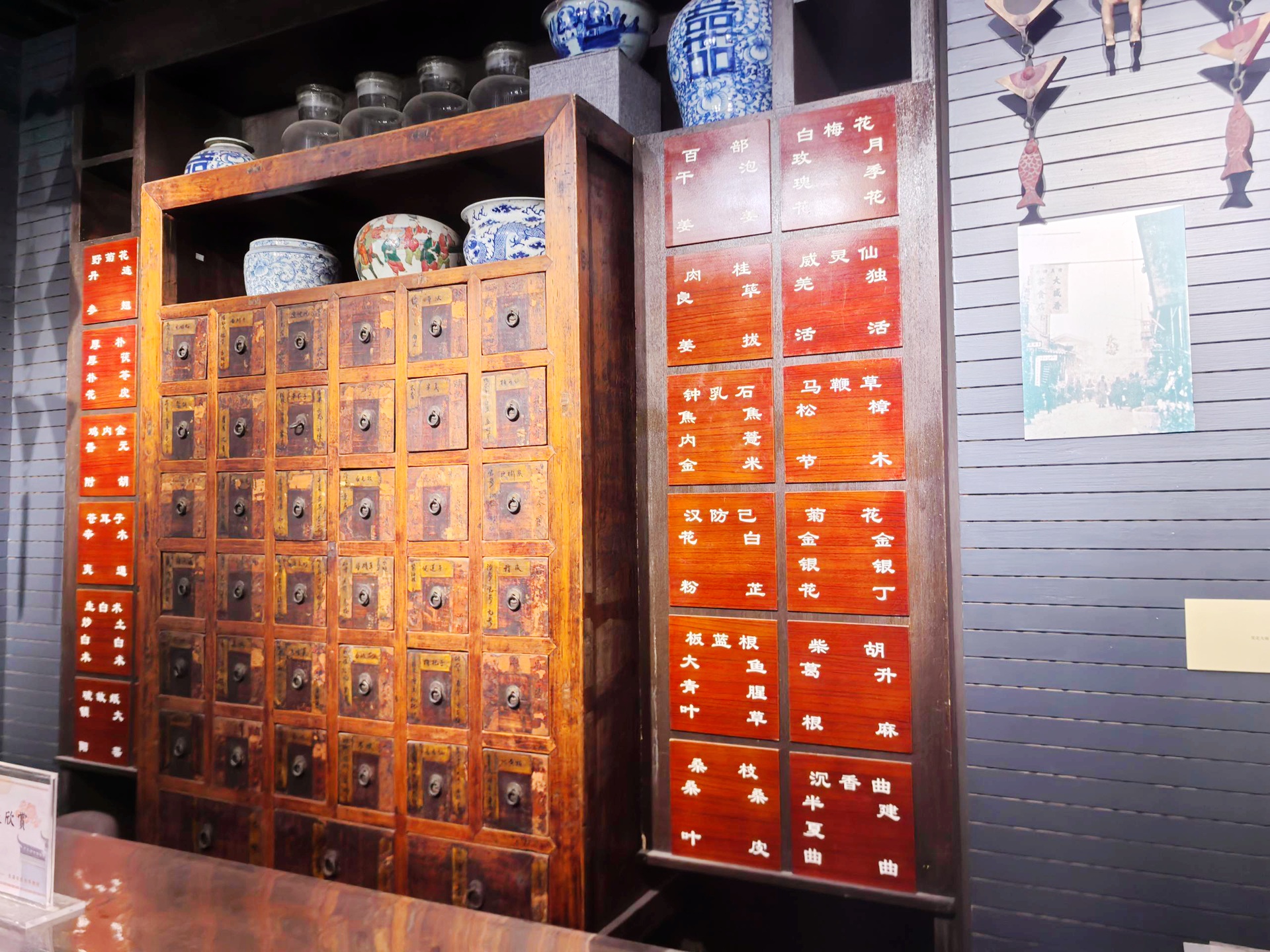

3.1 漕运滋养的本土风味

天津饮食的根基,深植于河海交汇的地理禀赋。开埠前,大小酒肆以河鲜海味为特色,春季河豚、秋季蚂蚱、冬季银鱼紫蟹,构成时令菜单。银鱼中品质最优的金睛银鱼,价格堪比普通银鱼的一倍,而海蟹、对虾因产量高,成为寻常百姓也能享用的美味。

这种质朴风味,孕育出 “四扒馆”“八扒馆” 等本土餐馆。烹饪技法重本味、讲火候,河海食材的鲜嫩被发挥到极致。当时的天津人饮食不拘一格,春季吃河豚需冒风险,却仍是时令风尚,足见对美味的执着追求。

3.2 开埠后的风味融合

19 世纪末开埠后,天津饮食迎来爆发式多元发展。中外交流与移民涌入,让闽、广、川、鲁等八大菜系与西餐、日料同台竞技。1926 年《天津快览》记载,全市已有 3 家大型日本料理店,4 家知名西餐馆,西湖饭店、永安饭店等遍布租界区。

中餐馆的地域划分尤为清晰。鲁菜馆数量最多,达 9 家,东兴楼、登瀛楼等名店聚集在法租界;豫菜有厚德福、福寿居,晋菜有天升楼、晋阳春,南方菜系中川菜的美丽川菜馆、粤菜的北安利、苏浙菜的五芳斋各有拥趸。清真馆鸿宾楼、素菜馆真素楼等,则满足了不同饮食习惯的需求。

3.3 点心铺里的甜咸记忆

老天津的味觉记忆,少不了点心铺的香气。西式点心以起士林为代表,这家位于原德租界的店铺,将欧式烘焙技艺带入津门;法租界天祥市场的冷香室、文利,也是当年的西式甜点胜地。中式点心则以桂顺斋为标杆,其制作的糕点兼具南北风味,成为几代人的共同记忆。

这种甜咸交织的味觉体验,暗合着天津的城市性格 —— 既坚守本土传统,又包容外来风味。从街头巷尾的煎饼馃子,到租界餐馆的西餐大菜,不同层级的饮食选择,构成了这座城市烟火气的重要底色。

四、城脉之上:古今交织的空间印记

4.1 城墙遗址的当代重生

天津卫故城东城墙遗址的保护,书写了城市建设与文化传承的平衡范本。在地铁 4 号线建设中,文物工作者全程参与,从发掘、阐释到保护、展示,最终实现原址原状保护。如今开放的文物展厅里,城墙原始肌理清晰可见,现代技术为六百年遗址筑起安全屏障。

这座遗址的价值远超本身。作为天津历史文化名城的标志性遗址,它是 “建城 — 修城 — 毁城 — 再用” 的实物见证。考古学家陈雍评价,这是 20 世纪 70 年代以来首次系统性科学发掘,为 “古今重叠型” 城市考古提供了重要样本。

4.2 街巷里的建筑密码

老天津的街巷布局,藏着军事与商业的双重基因。卫城时期的棋盘式街道,围绕鼓楼形成核心,东、西、南、北四条马路正是城墙拆除后的遗存。侯家后、北大关、估衣街等商业街区,曾是漕运带来的繁华缩影,商铺鳞次栉比,吆喝声与响器声交织成市井交响。

租界区的建筑则呈现另一番风貌。英租界的西式洋房、法租界的洋楼群落,与老城厢的四合院、小洋楼混搭,形成 “万国建筑博览” 的独特景观。这种建筑风格的碰撞,正是天津开放性与包容性的物质体现。

4.3 河海之间的城市格局

天津的城市发展,始终与水紧密相连。作为大运河的重要节点,漕运让这里成为 “畿辅门户”;濒临渤海的地理位置,又使其成为海运枢纽。三岔河口作为大直沽与小直沽的交汇处,既是早期聚落的核心,也是天津城市起源的关键地带。

这种河海格局,塑造了天津的城市性格。漕运带来的南北文化交融,海运带来的中外文明碰撞,让这座城市既有着北方的豪爽,又有着南方的细腻,更有着面向世界的开阔视野。

五、文脉之上:代代相传的津味风骨

5.1 叫卖声里的非遗传承

老天津卫叫卖已不是单纯的商业行为,而是升格为非遗文化。20 世纪 80 年代后,王和平、韩东等民间艺人开始系统整理叫卖调,目前已被列入和平区、红桥区非物质文化遗产名录。这些艺人能演绎上千种吆喝,从卖布头儿到卖药糖,每一段都带着时代印记。

传承的不仅是声音,更是背后的民俗记忆。王和平等研究者指出,吆喝里藏着劳动者的智慧,“卖布头” 的吆喝甚至启发了相声创作,成为艺术源于生活的生动例证。如今,这些吆喝声通过舞台表演、纪录片等形式留存,成为解读天津民俗的活化石。

5.2 考古遗址的价值延伸

天津卫故城遗址的保护,早已超越文物本身。国家文物局专家徐光冀认为,此次发掘找到了明清天津城市的基点,是中国考古界首次对明代军事卫城遗存的系统发掘。中国建筑设计研究院总规划师陈同滨则强调,城址地层堆积是天津历史的缩影,必须原址保护。

遗址展厅的开放,让地下遗产走进公众视野。市民在地铁换乘间隙,便能触摸到六百年前的城墙肌理,这种 “可及性” 让文化传承变得鲜活。这里不仅是考古遗址,更是城市根脉教育的生动课堂。

5.3 饮食文化的活态延续

老天津的饮食传统,在当代依然焕发活力。桂顺斋、起士林等老字号延续至今,成为味觉记忆的载体;鲁菜、粤菜等菜系在天津落地生根,演化出独特的津味变体。街头巷尾的煎饼馃子、锅巴菜,仍坚守着传统工艺,成为市井烟火的象征。

这种活态传承,让饮食超越了果腹功能,成为文化认同的纽带。无论是老字号的坚守,还是街头小吃的延续,都在诉说着天津人对生活的热爱,对传统的尊重。

六、印象之外:天津卫的精神内核

6.1 军事基因里的坚韧

从唐代军粮城到明代天津三卫,军事属性贯穿天津早期发展。九千人的驻军规模,城墙的修筑与守卫,塑造了这座城市的坚韧底色。即便城墙在 1901 年被拆除,这种坚韧仍融入城市血脉 —— 面对战乱与变迁,天津总能在废墟上重建生机。

这种坚韧不是固执,而是变通中的坚守。就像城墙遗址在地铁建设中获得新生,天津人总能在时代变革中,找到传统与现代的平衡点。

6.2 漕运滋养的包容

漕运带来的不仅是物资,更是文化的交融。南来北往的商人、水手,将不同地域的习俗、技艺、饮食带入天津,形成 “兼容并蓄” 的城市品格。这种包容,让鲁菜、粤菜能在此扎根,让西餐、日料能被接纳,更让叫卖声里能藏着南北口音的痕迹。

包容不是盲从,而是经过筛选的吸收。天津人将外来文化本土化,形成独特的津味风格 —— 就像相声在天津演化出 “津味相声”,饮食融合出 “津味菜系”,这种改造力正是包容品格的高阶体现。

6.3 市井之中的幽默

天津人的幽默,藏在叫卖声里,显在日常谈吐中。卖布头儿的吆喝夸张风趣,卖鱼的吆喝直白俏皮,这种幽默不是刻意表演,而是源于生活的智慧。即便在艰苦岁月,天津人也能从市井细节中找到乐趣,这种乐观精神成为城市的精神标识。

这种幽默带着烟火气,不矫情不造作。就像 “剃头挑子一头热” 的歇后语,既描绘了行业特征,又暗含生活哲理。这种源于市井的智慧,让天津卫的印象更加立体鲜活。

结语:六百年城脉的当代回响

天津卫的印象,是多重维度的叠加。城根下,考古遗址诉说着六百年的建城史;市井中,远去的叫卖声留存着民俗记忆;舌尖上,风味融合见证着包容品格;文脉里,非遗传承延续着文化根脉。

从明代土城到现代都市,天津卫的变迁从未停止,但不变的是对根脉的坚守,对生活的热爱。那些藏在名字里的争议、响器里的密码、食物里的记忆,共同构成了这座城市的独特气质。当我们走过东马路的遗址展厅,听过茶馆里的叫卖表演,尝过街头的传统小吃,便读懂了天津卫 —— 一座在古今交织中,始终充满烟火气的城。

评论列表