中医有句话:“学会用附子只是中等大夫,学会用大黄才是真正的高手”。这句话怎么理解呢?首先,附子属大热之品,虽然有温补提振阳气作用,但大剂量或者长期使用就会伤津耗髓,附子大热为回阳救逆之物,久用必会伤阴,所以补火也不宜太过。而大黄,也叫将军,过去大夫开大黄用别名“川军”指的就是川大黄,因其味苦性寒,泻下力强,故临床大夫使用大黄剂量往往偏小,为防止泻下太过伤正气!有没有大剂量用大黄的情况呢?或者有没有超剂量用大黄的大夫呢?答案在下面,今天专门讲大黄的用法。(注;今天所讲大黄是指川大黄或者西大黄,绝非土大黄,千万不可混淆)

1、《神农本草经》:下瘀血,血闭寒热,破癥瘕积聚,留饮宿食,荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏。

2、《药性论》:主寒热,消食,炼五脏,通女子经候,利水肿,破痰实,冷热积聚,宿食,利大小肠,贴热毒肿,主小儿寒热时疾,烦热,蚀脓,破留血。

3、《本草纲目》:下痢赤白,里急腹痛,小便淋沥,实热燥结,潮热谵语,黃疸,诸火疮。

4、《药品化义》:大黄气味重浊,直降下行,走而不守,有斩关夺门之力,故号将军。专攻心腹胀满,胸胃蓄热,积聚痰实,便结瘀洫,女人经闭。上述文献记载,笔者将其中重要字眼标注了,古人对于字意记载可以用“言简意赅”形容,因为古代记载文字比较困难,纸张的出现是到了东汉年间,但一直没有广泛使用,到了东晋末年纸张才开始普及使用。所以古人在记录文字的时候肯定考虑到使用成本,惜墨如金一点都不夸张。这就需要从古代文献中仔细琢磨文字深意。

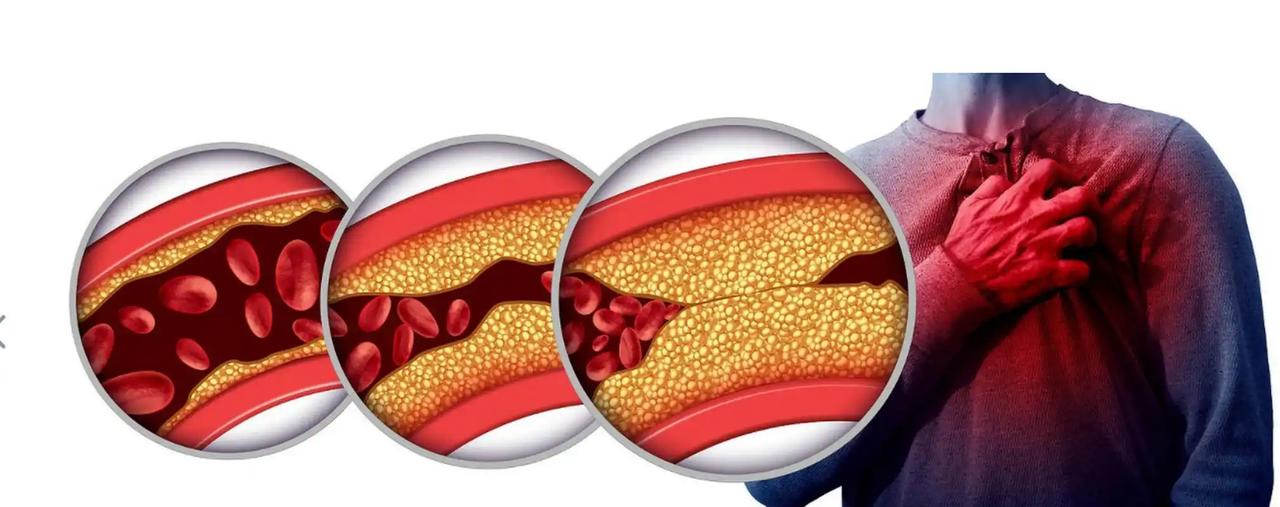

综上,能够看出大黄的“将军”之名号并不是空头支票,是有绝对的力量的一味药。正是因为其峻烈猛刚,所以在2020版《中国药典》中大黄使用口服剂量仅仅是3-15克。这种保守的剂量原本并无不妥,但却大大限制了“将军”的力量,很多问题明明可以用大黄解决的,用了却解决不了。有一位民间老中医大夫凭自己经验使用大黄,若是化身体斑块,静脉曲张,清血管瘀堵,攻积聚,最少用量300克一次量。这个剂量是有使用标准的,(300克大黄8公斤水熬270分钟)即每次煎煮时间不低于4.5小时,并且中间不能加冷水,只能加开水。看完老大夫这个经验,笔者立刻茅塞顿开,因为在历代经典中记载:“大黄是将军,有破淤生新之功”,但过去只知道大黄泄下力强,用量宜小不宜大,却不知大剂量久煎的新用法。仔细琢磨其用意会发现,很多药久煎使用是有深意的,比如生附子的久煎是为了降低毒性,大黄久煎可以改变药性,从刚猛将军转变成为有勇有谋的将军,既如此,书上得来终觉浅,绝知此事要躬行,于是决定自己亲自试试其效果。用大黄心得:

10月14号将生大黄300克,熟地150克在炭火炉上煎煮一整天,上午一个多小时,下午3小时,符合老大夫讲的煎煮4.5小时。口感不苦,略有酸涩,刚开始服用感觉浑身热,下楼后略感胸闷,心率有些快,但很快过去了。服用两小时并没有拉肚子,只是放屁多,但放屁没有臭味。可能跟自己晚上不吃饭有关,服用完久煎大黄汤觉得有些饿,但没吃东西。晚上睡得踏实,一觉到天亮,早上去厕所尿黄如金黄色,昨晚好像有红色尿,下次再观察。尿虽黄但很快就在马桶里消失。大便没有腹痛,久煎后大黄泄下力量减弱或消失,大便颜色正常,略有些稀。加入熟地的另一个用意为熟地滋阴黏腻与大黄一刚一柔,一阴一阳,可以抑制大黄之烈,再有凡淤久都会损伤津液,滋阴有助于津液生成。近些年补火派过用辛散大热之物或熬夜失眠伤津耗液严重,应该注意滋阴。此论灵感来自张景岳,张景岳素有“张熟地”之称。此篇仅为记录大黄使用起点,为进一步拓宽大量使用大黄使用范围,还会将重症患者以及特殊病案患者医案陆续公布。同时也欢迎各位中医同道留言给建议。

评论列表