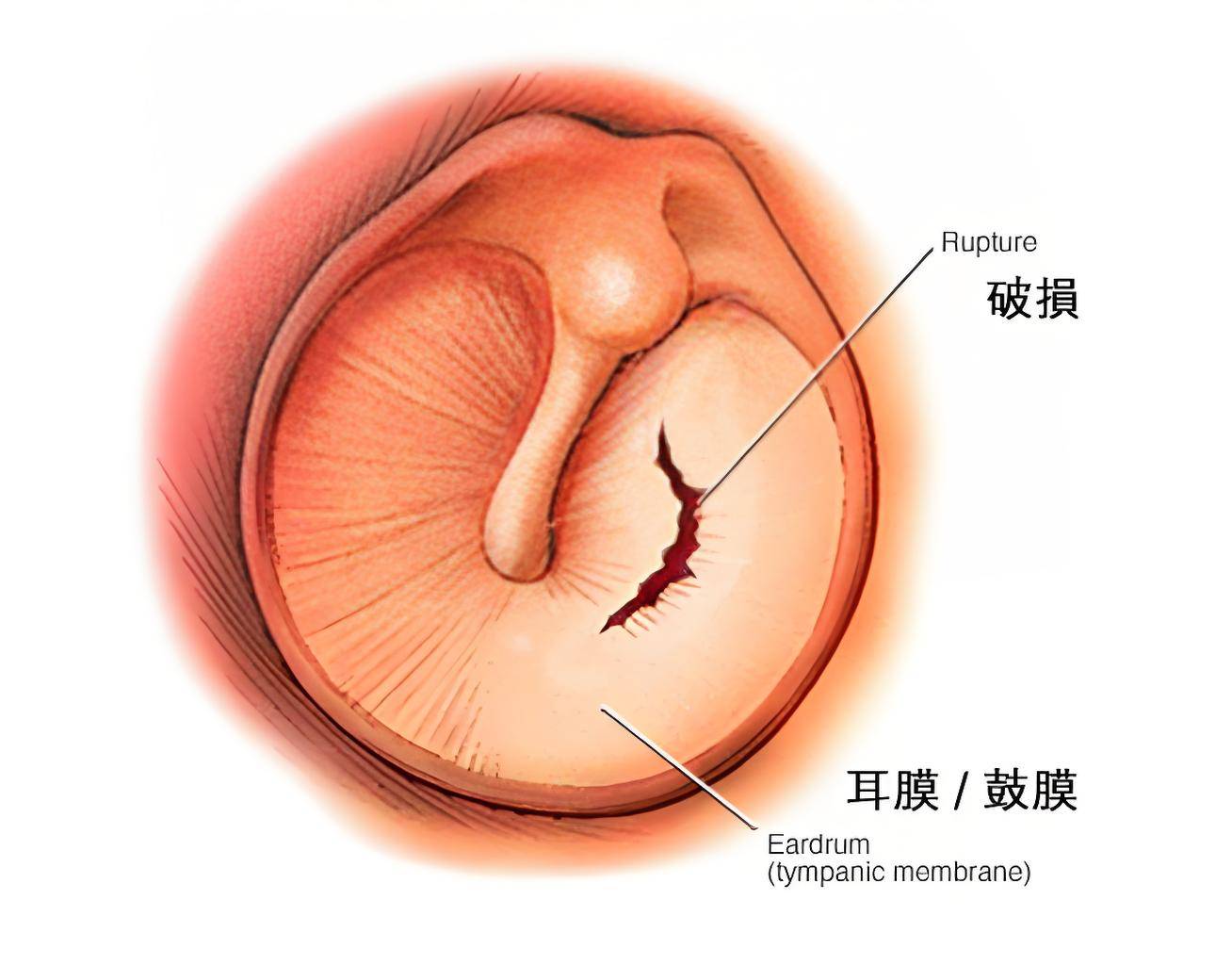

在人体耳部结构中,鼓膜犹如一层薄薄的 “保护膜”,看似脆弱却承担着至关重要的生理功能。它是声音传导的关键环节,能将外界声波转化为振动,通过听小骨传递到内耳,最终让我们感知声音。然而,这层仅 0.1 毫米厚的薄膜,却容易因多种因素出现穿孔,若忽视治疗,不仅会直接威胁听力,还可能引发一系列严重健康问题。

鼓膜穿孔的诱因远比想象中常见,日常生活中的意外和疾病都可能成为 “导火索”。外伤是主要原因之一,比如掏耳朵时用力过猛或使用尖锐工具,可能直接戳破鼓膜;运动时耳部受到撞击、打架斗殴中的耳光冲击,甚至爆炸产生的冲击波,都会导致鼓膜破裂。此外,耳部疾病也不容忽视,急性化脓性中耳炎发作时,中耳腔内的脓液会不断积聚,压力逐渐升高,最终冲破鼓膜形成穿孔;慢性中耳炎长期反复发作,同样会破坏鼓膜的完整性。这些诱因看似偶然,却可能在不经意间发生,埋下听力受损的隐患。

很多人对鼓膜穿孔存在认知误区,认为 “小穿孔能自行愈合,不用治疗”,这种想法往往会延误最佳治疗时机。事实上,鼓膜穿孔后能否自愈,与穿孔大小、位置以及是否伴随感染密切相关。若穿孔较小且无感染,部分患者可能在 1-3 个月内自行修复,但这并不意味着可以放任不管。在此期间,耳部若受到细菌、污水侵袭,极易引发中耳感染,导致穿孔扩大,自愈概率大幅降低。更重要的是,拖延不治会直接影响听力功能。鼓膜穿孔后,声音的传导路径被破坏,外界声波无法有效转化为振动,患者会明显感觉听力下降,表现为听不清对话、对高频声音不敏感等。随着病情发展,穿孔可能引发中耳粘连、听骨链损伤等并发症,导致听力损失进一步加重,严重时甚至可能发展为永久性耳聋,对日常生活和工作造成极大困扰。

除了听力问题,长期未治疗的鼓膜穿孔还会引发其他健康风险。由于鼓膜失去屏障作用,外耳道的细菌、污水容易进入中耳,引发反复感染,出现耳痛、流脓、耳鸣等症状。长期的中耳感染还可能破坏周围组织,引发胆脂瘤、面神经麻痹等严重并发症,甚至影响颅内健康,威胁生命安全。此外,听力下降还可能导致患者出现心理问题,如焦虑、自卑等,影响人际交往和心理健康。

面对鼓膜穿孔,及时治疗和科学护理至关重要。一旦出现耳部不适、听力下降等症状,应及时就医,通过耳镜检查、听力测试等明确诊断。对于较小的穿孔,医生通常会建议保守治疗,保持耳部清洁干燥,避免感染,定期复查,观察穿孔愈合情况。若穿孔较大或长期不愈合,应尽早进行手术治疗,如鼓膜修补术,通过手术修复鼓膜,恢复其生理功能,防止听力进一步受损。

在日常生活中,预防鼓膜穿孔同样重要。应养成良好的用耳习惯,避免用尖锐工具掏耳朵,掏耳时力度要轻柔;避免耳部受到撞击,运动时做好防护措施;积极治疗耳部疾病,如中耳炎等,防止病情加重引发穿孔。同时,要注意保持耳部清洁干燥,洗澡、游泳时避免污水进入耳道,减少感染风险。

鼓膜穿孔虽常见,但绝非 “小事”,它关系到我们的听力健康和生活质量。一旦发现相关症状,切勿拖延,应及时就医,科学治疗。同时,做好日常预防和护理,才能有效保护鼓膜,守护我们的听力,避免因忽视小问题而酿成大危机。