在华夏历史的长河中,南宋是一个独特而复杂的存在。它的诞生,伴随着北宋的轰然崩塌和靖康之耻的无尽屈辱。

北宋末年,宋徽宗赵佶醉心于艺术,疏于朝政,重用蔡京、童贯等奸臣,导致朝廷腐败不堪,民不聊生。与此同时,北方的金国在女真族的领导下迅速崛起,其军队兵强马壮,野心勃勃。宋徽宗却妄图借助金国的力量收复燕云十六州,与金国签订 “海上之盟”,共同夹击辽国。辽国灭亡后,金国却将矛头指向了北宋,1127 年,金兵南下,攻破北宋都城汴京(今河南开封),掳走宋徽宗、宋钦宗父子以及大量皇室成员、官员、百姓,北宋宣告灭亡,这便是历史上著名的 “靖康之耻” 。这场灾难不仅是北宋的终结,更是汉民族心中一道难以磨灭的伤痛,无数珍贵的文化典籍、金银财宝被掠夺一空,中原大地陷入了一片混乱与恐慌之中。

同年,宋徽宗第九子赵构在南京应天府(今河南商丘)即位,重建宋朝政权,史称南宋。赵构即为宋高宗,他一路难逃,最终定都临安(今浙江杭州)。南宋虽继承了北宋的部分政治制度和文化遗产,但从一开始,就面临着内忧外患的严峻局势。外部,金国虎视眈眈,不断南下侵扰,妄图一举吞并南宋,统一中原;内部,政治腐败,官员贪污成风,党派纷争不断,社会矛盾日益尖锐。而且,南宋初期,军队战斗力较弱,难以与金兵正面抗衡,只能采取防御策略,在军事上处于被动地位。 不过,南宋时期的经济却有了新的发展方向。由于北方人口大量南迁,带来了先进的生产技术和丰富的劳动力,南方的农业、手工业和商业得到了极大的推动。特别是海外贸易的繁荣,让南宋的经济在困境中找到了新的增长点。

九帝逐个数在南宋 152 年的历史中,先后有九位皇帝登上皇位 ,他们各自有着独特的经历和统治风格,或在乱世中挣扎求生,或在短暂的和平中试图有所作为,共同构成了南宋这段复杂而又充满故事的历史。

开国之君宋高宗赵构宋高宗赵构,无疑是南宋历史上一个极具争议的人物。他在 “靖康之耻” 的硝烟中,成为了北宋皇室中唯一逃脱的皇子。彼时,山河破碎,百姓流离失所,赵构肩负着延续宋朝国祚的重任。1127 年,他在南京应天府即位,随后一路难逃,最终在临安(今杭州)建立起南宋小朝廷。

在南宋初期,赵构任用岳飞、韩世忠等抗金将领,这些将领们怀着满腔的爱国热情,在战场上奋勇杀敌,多次给予金兵沉重的打击。岳飞率领的岳家军纪律严明,“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,深受百姓的爱戴和支持。他们北伐中原,收复了大片失地,让南宋的军民看到了收复故土的希望。然而,赵构却在关键时刻选择了与金国议和。1141 年,他与金国签订了《绍兴和议》,向金国称臣纳贡,割让大片土地。更为人所诟病的是,他为了达成议和,不惜以 “莫须有” 的罪名冤杀了岳飞。岳飞的死,不仅是一位英雄的悲剧,更是南宋抗金事业的重大挫折,让无数爱国之士感到寒心。

赵构做出这样的决策,有着多方面的原因。一方面,他担心抗金将领功高震主,威胁到自己的皇位。在古代,武将权力过大往往会引发朝廷的猜忌,而赵构经历了北宋的灭亡和南宋初期的动荡,对权力的掌控格外敏感。岳飞等将领在军队和民间的威望极高,这让赵构心生忌惮。另一方面,南宋初期,国家经济和军事力量相对薄弱,难以与金国进行长期的战争。赵构或许认为,通过议和可以换取暂时的和平,为南宋争取发展的时间。然而,他的这种苟安政策,却奠定了南宋偏安江南的基调,让南宋在后来的岁月里始终处于被动防御的地位,无法实现收复中原的宏愿。

中兴之主宋孝宗赵昚

宋孝宗赵昚是宋高宗赵构的养子,他的出现,为南宋带来了一丝复兴的希望,被后世誉为 “中兴之主”。赵昚即位后,做的第一件大事就是为岳飞平反。他深知岳飞的冤屈以及其在百姓和军队中的崇高威望,为岳飞平反不仅是为了还岳飞一个清白,更是为了鼓舞南宋军民的士气,表明自己立志北伐、收复中原的决心。这一举动得到了广大民众的支持和赞誉,也让那些曾经因岳飞冤案而受到牵连的人得到了公正的对待。

1163 年,赵昚任命张浚为统帅,发动了 “隆兴北伐”。北伐初期,宋军士气高昂,取得了一些胜利,收复了灵璧、虹县等地。然而,由于南宋军队久不经战,将领之间配合不够默契,后勤补给也跟不上,最终在宿州遭遇了惨败,史称 “符离之败”。这次失败虽然让赵昚的北伐计划暂时受挫,但他并没有因此而消沉。

在北伐失败后,赵昚将主要精力放在了内政上。他整顿吏治,规定官员考核必须看实绩,严厉打击贪污腐败现象,使得南宋的官场风气得到了一定程度的改善。在经济方面,他重视农业生产,鼓励农桑,兴建水利设施,提高了农业产量,促进了农村经济的发展。同时,他也积极发展商业,开放了 20 多个港口,使得海外贸易迅速繁荣起来,商业税甚至超过了农业税。在他的治理下,南宋出现了 “乾淳之治” 的繁荣景象,国库充盈,粮仓里的粮食够吃二十年,百姓安居乐业,临安城人口超过百万,成为当时世界上最大的城市之一。

赵昚还非常重视文化教育,他与理学大家朱熹交游,推崇理学思想,使得理学在南宋得到了更广泛的传播和发展。他在位期间,南宋的文化氛围浓厚,学术思想活跃,涌现出了许多杰出的文人墨客和思想家。

其他皇帝的匆匆 “过客”宋光宗赵惇是一个极具悲剧色彩的皇帝。他在位期间,因皇后李凤娘的跋扈和自己的精神病症,陷入了深深的困境。李凤娘性格泼辣、善妒,她不仅对宋光宗的后宫进行了残酷的打压,还挑拨宋光宗与父亲宋孝宗之间的关系,导致父子反目。宋光宗在位五年,竟然未去祭祀祖庙,这在古代是严重违背礼制的行为,引发了朝廷上下的不满。最终,在 1194 年,权臣赵汝愚联合韩侂胄发动 “绍熙内禅”,逼迫宋光宗退位,将皇位传给了他的儿子赵扩,开创了南宋权臣废立皇帝的先河。这场政变虽然没有流血冲突,但却深刻地影响了南宋的政治格局,使得朝廷内部的权力斗争更加激烈。

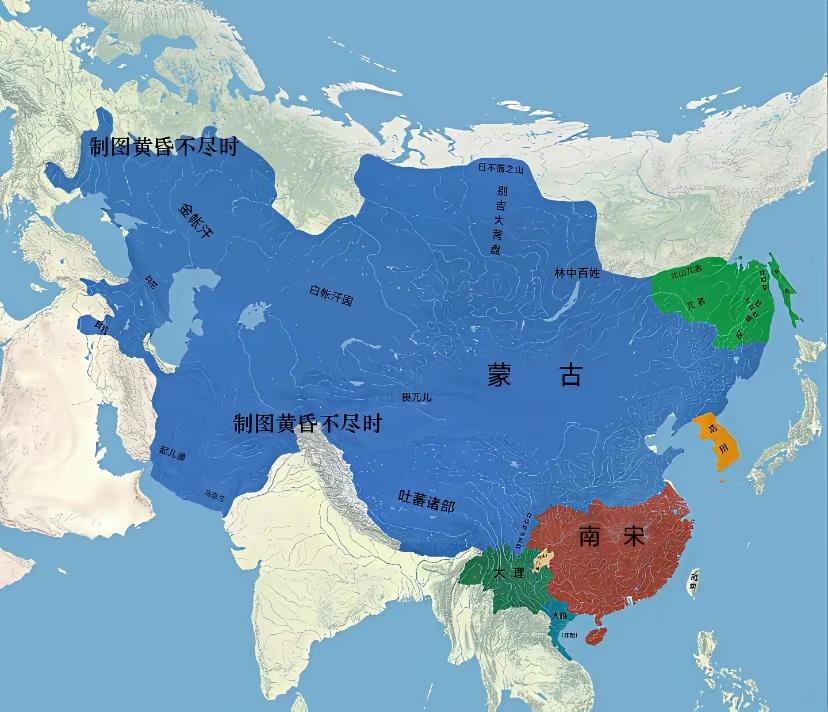

宋宁宗赵扩在位期间,南宋的政治局势愈发复杂。1206 年,在韩侂胄的主导下,南宋发动了 “开禧北伐”,试图收复失地,一雪前耻。然而,由于南宋军队准备不足,指挥不力,北伐最终以惨败告终。为了求和,南宋不得不将韩侂胄的头颅献给金国,签订了屈辱的《嘉定和议》,这一事件极大地损害了南宋的尊严和国家利益。此后,史弥远开始专政,他排斥异己,打压朝中的正直之士,导致朝政腐败加剧。在他专政期间,理学遭到禁止,史称 “庆元党禁”,这对南宋的思想文化发展造成了严重的阻碍。与此同时,蒙古在北方悄然崛起,成为了南宋新的威胁,联蒙灭金的提议也在此时初现端倪,南宋的命运开始走向更加危险的边缘。

宋理宗赵昀原本只是一个宗室子弟,在史弥远的扶持下才得以登上皇位。他即位的前十年,朝政被史弥远独揽,自己如同傀儡一般。1233 年,史弥远病死,赵昀才开始亲政。亲政初期,他进行了 “端平更化”,试图整顿吏治,任用贤能,缓和统治集团内部的矛盾,展现出了一定的改革决心和政治抱负。1234 年,他派兵联蒙灭金,终于报了靖康之耻的血海深仇,在一定程度上振奋了南宋军民的士气。然而,他没有料到,蒙古在灭金后迅速将矛头指向了南宋。同年,南宋派兵北上 “端平入洛”,企图收复三京(东京开封府、西京河南府、南京应天府),但由于宋军准备不足,后勤保障不力,最终以失败告终,引发了蒙宋全面战争。此后,赵昀逐渐沉溺于声色犬马,重用丁大全、贾似道等奸臣,导致政治日益腐败。贾似道专权期间,卖官鬻爵,谎报军情,对南宋的军事和政治造成了极大的破坏,加速了南宋的灭亡进程。

宋度宗赵禥是一个昏庸无能的皇帝,他智商低下,被称为 “蟋蟀皇帝”。他将军政大权全部委托给贾似道,自己则沉迷于享乐,不理朝政。1267 年至 1273 年,蒙古军队围困襄阳长达六年之久,贾似道却隐瞒军情,不派援兵,导致襄阳最终失守。襄阳是南宋的重要军事据点,它的失陷使得南宋的门户洞开,元军得以长驱直入。宋度宗在这一过程中,不仅没有采取有效的应对措施,反而继续纵欲过度,最终早逝,留下年幼的儿子继位,此时的南宋江山已经岌岌可危,犹如风中残烛,随时可能熄灭。

宋恭帝赵㬎四岁登基,此时的南宋已经处于风雨飘摇之中。1276 年,元军兵临临安城下,南宋朝廷无力抵抗,赵㬎被迫投降,随后被俘虏北上,后来出家为僧,在异国他乡度过了悲惨的一生。宋端宗赵昰在临安陷落后,于 1276 年在福州称帝,试图组织力量继续抗元。然而,他的统治仅仅持续了两年,在元军的追击下,他一路逃亡,最终病逝于舟山。宋怀宗赵昺于 1278 年即位,此时南宋的残余势力已经退无可退,流亡至广东崖山。1279 年,元军发动了崖山海战,对南宋残余势力进行了最后的围剿。在这场惨烈的海战中,南宋军队全军覆没,陆秀夫背着幼帝赵昺投海自尽,十万军民也纷纷跳海殉国,南宋至此彻底灭亡。崖山海战的失败,标志着一个时代的终结,也让南宋的历史画上了一个悲壮的句号 。

最杰出皇帝的角逐赵构与赵昚的对比在南宋的九位皇帝中,宋高宗赵构和宋孝宗赵昚无疑是最为耀眼的两颗星,他们的统治对南宋的发展产生了深远的影响,也使得人们常常将他们放在一起比较,以探寻谁才是南宋最杰出的皇帝。

从政治方面来看,赵构在南宋建立初期,面临着金国的强大军事压力和国内混乱的政治局面。他成功地稳定了南宋的政局,建立起了相对稳定的统治秩序,为南宋的生存和发展奠定了基础。然而,他重用秦桧等奸臣,导致朝廷内部党争激烈,政治腐败。秦桧独揽大权,排除异己,打压主战派,使得南宋的政治生态遭到了严重的破坏。而赵昚即位后,大力整顿吏治,他制定了严格的官员考核制度,注重官员的实际政绩,对贪污腐败行为采取零容忍的态度,使得南宋的官场风气得到了极大的改善,政治更加清明,为国家的发展提供了良好的政治环境。

军事上,赵构在南宋初期虽然任用了岳飞、韩世忠等抗金将领,但他的内心深处始终对武将怀有猜忌和恐惧。他害怕武将权力过大,威胁到自己的皇位,因此在关键时刻总是选择妥协求和。他与金国签订的《绍兴和议》,虽然换取了暂时的和平,但却让南宋失去了大量的土地和尊严,也让抗金事业遭受了重大挫折。赵昚则一心想要收复中原,他积极支持北伐,为岳飞平反,重用张浚、虞允文等主战派将领。他还亲自训练军队,提高军队的战斗力。虽然 “隆兴北伐” 最终失败了,但他的这种积极进取的军事态度,与赵构的消极防御形成了鲜明的对比,也让南宋的军民看到了收复失地的希望。

经济方面,赵构在位期间,南宋的经济得到了一定的发展。他推行了经界法,对土地进行了重新丈量和登记,增加了国家的财政收入。同时,他也重视海外贸易,鼓励商人出海贸易,使得南宋的海外贸易得到了进一步的发展。然而,由于他向金国缴纳大量的岁币,使得南宋的经济负担沉重,百姓生活困苦。赵昚则更加注重民生,他减轻百姓的赋税负担,鼓励农业生产,兴修水利工程,促进了农业的发展。他还积极发展商业,开放更多的港口,加强了与海外的贸易往来,使得南宋的经济更加繁荣,百姓生活水平得到了显著提高。

文化上,赵构重视文化事业的发展,南宋时期的文化艺术在他的统治下达到了一个新的高峰。他提倡诗词、绘画、书法等艺术形式,培养了一大批优秀的文化人才。然而,他的文化政策也存在一定的局限性,他对一些具有批判性的文化作品进行打压,限制了文化的自由发展。赵昚同样重视文化教育,他推崇理学,与朱熹等理学家交往密切,使得理学在南宋得到了广泛的传播和发展。他还鼓励学术交流,营造了宽松的学术氛围,促进了文化的繁荣。在他的统治下,南宋涌现出了许多杰出的文人墨客,如陆游、辛弃疾等,他们的作品充满了爱国情怀和对社会现实的关注,对后世文学的发展产生了深远的影响。

为何是他?综合各方面因素来看,宋孝宗赵昚被认为是南宋最杰出的皇帝。他在政治上的清明、军事上的进取、经济上的繁荣以及文化上的昌盛,都为南宋的发展做出了重要贡献。他的 “乾淳之治” 让南宋在短暂的时间内实现了中兴,国家繁荣昌盛,百姓安居乐业。他的北伐之举,虽然最终失败了,但却体现了他不甘偏安、力图恢复中原的雄心壮志,这种精神激励着南宋的军民,也为南宋的历史增添了一抹亮色。与赵构相比,赵昚更加注重国家的长远发展和百姓的福祉,他的统治理念和政策更加符合历史发展的潮流。

南宋兴衰的启示南宋的历史,是一部充满了挣扎与奋斗、辉煌与屈辱的历史。南宋九位皇帝的统治,犹如一幅波澜壮阔的画卷,展现了一个王朝在风雨飘摇中的兴衰历程。

南宋初期,宋高宗赵构在艰难中建立起南宋政权,虽然他采取了偏安求和的政策,但也在一定程度上稳定了局势,使得南宋得以在江南地区延续国祚。然而,他的苟安思想和对武将的猜忌,让南宋失去了收复中原的最佳时机,也让南宋在后来的岁月里始终处于被动防御的地位。

宋孝宗赵昚的出现,为南宋带来了一线生机。他的 “乾淳之治” 使南宋的经济、文化得到了极大的发展,国家繁荣昌盛,百姓安居乐业。他的北伐之举,虽然最终失败了,但却体现了他不甘偏安、力图恢复中原的雄心壮志。他的统治,让南宋在短暂的时间内实现了中兴,成为南宋历史上最辉煌的时期之一 。

然而,在宋孝宗之后,南宋的皇帝们大多昏庸无能,政治腐败,权臣当道。宋光宗赵惇的惧内和精神病症,导致朝政混乱;宋宁宗赵扩的软弱,使得韩侂胄、史弥远等权臣专权,北伐失败,朝政日益腐败;宋理宗赵昀的后期沉溺于声色犬马,重用贾似道等奸臣,导致政治日益腐败,加速了南宋的灭亡进程;宋度宗赵禥的昏庸无能,使得贾似道独揽大权,南宋的军事和政治陷入了绝境。

南宋的灭亡,是多种因素共同作用的结果。外部,金国、蒙古等强敌的不断侵扰,给南宋带来了巨大的军事压力;内部,政治腐败,官员贪污成风,党派纷争不断,社会矛盾日益尖锐,经济发展受到严重阻碍。而南宋皇帝们的决策和作为,无疑对南宋的兴衰起到了至关重要的作用。那些有作为的皇帝,如宋孝宗,能够积极改革,整顿吏治,发展经济,提升国家的实力;而那些昏庸无能的皇帝,如宋度宗,却沉迷于享乐,不理朝政,将国家的命运拱手让给奸臣,最终导致国家的灭亡。

南宋的历史告诉我们,一个国家的兴衰,与统治者的决策和作为息息相关。偏安难以长久,只有积极进取,奋发图强,才能在历史的长河中立足。同时,统治者应该重视人才,任用贤能,整顿吏治,关注民生,促进经济的发展和社会的稳定。只有这样,国家才能繁荣昌盛,人民才能安居乐业。南宋的历史虽然已经远去,但它所留下的教训和启示,却永远值得我们深思。