24小时,我们每天用来规划生活,上班、休息、奔赴各种约定,这个时间节奏仿佛刻在生活里的默认设置。很少有人留意,这个我们习以为常的一天,一直在悄悄改变。科学观测证实,慢慢放缓的是地球的自转速度,一天的长度正以极其细微的幅度增加。1000年后的一天长度,会是25小时吗?这个看问题看似遥远,其实是宇宙和地球的运行底层逻辑,和我们的生活隐秘关联。

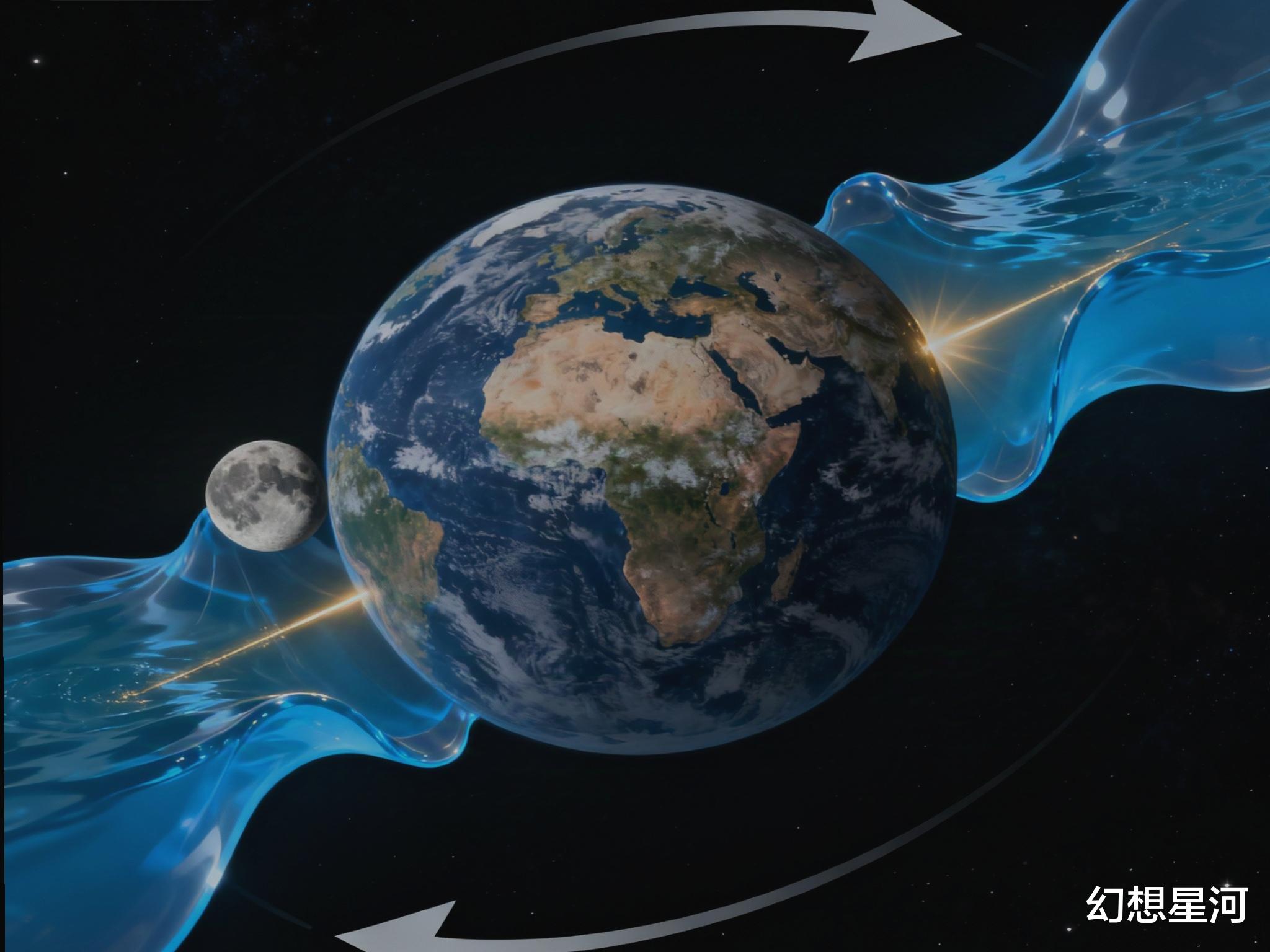

地球自转变慢的核心原因,是潮汐带来的摩擦作用。海洋和地壳明显的潮汐隆起,由月球和太阳对地球的引力促成,这些隆起随着地球自转而移动,水的黏滞性和地表的阻力会让它们稍微滞后于自转方向,像给转动的地球套上了一层隐形的刹车皮,一点点消耗着地球的自转角动量。地球内部的变化在接续施加影响,地核与地幔之间的角动量交换、冰川融化后地壳质量的重新分布、大气和海洋的流动变化,会在短期或长期内影响自转速度。

地球自转的变化轨迹被科学家从遥远的历史痕迹里还原。比现在快得多的自转,属于14亿年前的地球,那时一天仅有19小时,4亿年前,一天的长度增加到22小时,7000万年前,恐龙在地球上漫步时,一天是23.5小时,直到现在,24小时的一天,才被我们所习惯。这些数据是从古代日食记录、化石生长纹、岩石沉积层中层层推算得出,清晰展现出地球自转持续减慢的长期趋势,这种变化几乎不可逆转。

近年来地球自转出现了短暂的反常操作。自2020年起,地球自转速度突然加快,创下了最短一天的纪录。比标准24小时快1.59毫秒的自转一圈。这种短期加速,可能与地核角动量波动相关,可能受厄尔尼诺与拉尼娜现象对大气的影响,它只是暂时的波动,不会改变地球自转长期减慢的大方向。我们偶尔会突然加快脚步赶路,不会改变整个行程的整体节奏,地球的临时提速也只是漫长演化中的小插曲。

大家最关心的问题:1000年后的一天会变成25小时吗?答案明确,不会。每世纪增加1.7至2.3毫秒,是地球自转的减慢速率,按照这个速度计算,能让一天达到25小时的,是大约2亿年的时间。约0.02秒的增加,只会出现在未来1000年的一天长度中,这样微小的变化,我们的感官无法察觉,普通的钟表都无法捕捉。很多人会担心未来要适应更长的一天,人类文明几千年的时间尺度里,这点变化几乎可以忽略不计,该关注的是如何在当下的24小时里,活出自己的节奏。

变化极其细微,这些微观的时间增量,在宏观层面上影响深远。必须重视的变量,包括地球自转的微小波动,需要极致精准的技术领域,这一点关键。毫秒级的时间误差,可能导致轨道偏离,对火箭发射来说风险极大,一丝偏差,会影响定位精度,GPS定位全依赖精准的时间同步,金融交易系统分秒必争,交易安全,直接关系到时间校准的准确性。这些平时看不到的领域,早已在实时监测和校正地球自转带来的时间变化。

协调地球自转时间与原子时的差异,闰秒,会被国际地球自转服务组织不定期引入。近年来地球自转的波动,负闰秒的引入,已被科学家纳入考虑,从时间里删除一秒,这在人类历史上还是首次。我们平时抱怨刷手机时时间过得太快,卫星、金融系统在为毫秒级的时间差操心,同一个地球,不同的时间焦虑,成了科技时代的一种特别景象。

24小时左右的昼夜节律,已被地球上的所有生命适应。生理机能、睡眠模式和新陈代谢,受这种节律的深刻影响,未来一天长度发生显著变化,整个生态系统可能面临适应性挑战。闰秒的调整并不遥远,和我们的数字生活紧密相关,未来或许有更多人关注这些看不见的时间校准,这也是科技进步中容易被忽略的重要细节。

评论列表