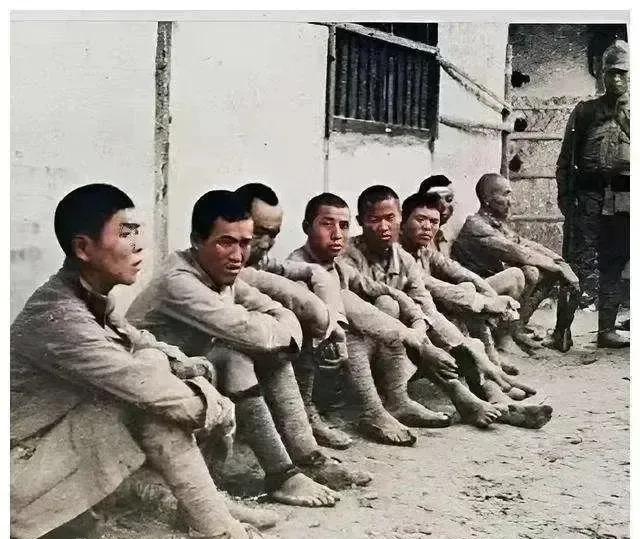

1939年,日军召开宴会,一个军统特工趁机混入其中,他拿出了一包剧毒,悄悄撒进酒里,过了不久,几十名日军将毒酒一饮而下! 1939年头几个月,日本人忙着拉拢那些伪政权的人,城里风声鹤唳的。詹长麟本来就是本地人,1913年出生,家里穷,从小帮着父母织缎子过活。十五岁时,他托关系进了国民政府的警卫师,当个小勤务兵,跟着师长俞济时跑前跑后,擦枪递茶,学了点部队的规矩。1932年淞沪打起来,他随队上阵,运弹药扛伤员,亲眼瞧见日军飞机炸街,机枪扫人,血水混着泥巴到处流。那仗打完没多久,母亲病了,他只好退伍回家,靠着码头扛包、茶馆端盘子勉强糊口。日子紧巴巴的,1934年春天,父亲在鼓楼茶馆跟老相识王高科聊起,日本总领事馆招杂役,工资高点,一个月十四块银元。王高科这人,早年是军统外围的,带詹长麟去面试,日本书记官宫下瞅瞅他的手脚,领事须磨弥吉郎点点头,就录用了。詹长麟每天天不亮就推门扫地,端茶倒水,搬文件,日本人看他老实,渐渐放心,让他进办公室转悠。他把哥哥詹长炳也拉进来,两人一块儿干,表面上低头哈腰,暗地里抄文件、听闲话,情报一条条送出去。 1937年南京陷落,日军那六周的屠杀,兄弟俩靠领事馆的白袖章捡了条命,可亲人丢了,房子烧了,他们咬牙忍着,继续干杂役,眼睛盯着日本人的一举一动。军统那边,南京区区长钱新民和尚振声管着,詹长麟的代号是65,化名袁露,情报线拉得稳稳的。六月初,詹长麟在书记官船山屋里擦桌子,瞅见一封没封口的信,抄下来一译,日本外务省前次长清水留三郎要来,十号晚宴请华中派遣军军官和伪维新政府的梁鸿志、温宗尧那些人。消息一报上去,军统重庆总部戴笠拍板,就借这机会下手,用毒酒收拾他们。毒药是氰化钾,从美国弄来,无色无味,重庆空运到南京,詹长炳转手给弟弟,两人提前踩点,定好撤离路子。詹长麟家眷早被军统送去江北藏着,他知道这票干完,南京回不去了,可那股劲,憋了两年多,总算等到实打实的报复机会。 宴会那天,六月十号下午,领事馆忙活起来,仆役抬酒坛摆桌子,詹长麟穿灰布衫,系围裙,推着四坛绍兴加饭酒的车进厨房。毒粉藏袖子里,小纸包拇指大,他停车在墙角,左手掀坛盖,右手抖开纸包,全倒进去,用木勺搅十几下,晶体化开,没痕迹。盖扣好,他推车往前厅,坛子搁清水留三郎那桌边。杯子排开,他弯腰斟酒,先给主位几杯,酒色琥珀,杯沿干净。门外宪兵踱步,皮靴响,他低头干活,斟完一轮,退到侧廊擦手。七点多,客人进场,清水留三郎西装笔挺,堀公一握手,书记官宫下、吉生、金子,警察署长内藤四郎,翻译石桥,伪那边梁鸿志、温宗尧、陈群、任援道、高冠吾,全到齐了。本来邀的日军将领山田乙三、吉本贞一没来,缺位用领馆外交人员补上。厅里烟味重,仆役端菜,詹长炳递毛巾,詹长麟混人群里,眼睛瞄着酒杯。八点,堀公一站起讲话,举杯敬清水,大家响应,杯子碰响,仰头喝干。詹长麟见状,借口肚子疼,向主管请假,主管挥手,他快步绕后院,脱围裙塞草丛,跟哥哥交换眼色,换布衫,从侧门钻出。夜里江边黑乎乎,两人跨上藏好的自行车,轮子压碎石,往燕子矶赶。身后宴厅,喝完没五分钟,有人捂喉倒下,杯子碎地,宫下脸紫,抓桌滑落,吉生吐沫抽身。厅乱套,梁鸿志推椅撞碗,温宗尧扶墙吐,陈群瘫椅,内藤召兵腿软。清水想走,仆役挤,宪兵破门,军医提箱,针管扎,洗胃管插,血沫药水味混一块。死俩,书记官金子和中佐公平,余下三十多人抬担架去医院,安慈惠、日军野战医院抢救,化验出氰化物。詹长麟兄弟到江边,刘玉卿、王高科备小舟,两人跳上,桨划水,北渡江北。毒剂没匀,剂量少,本该一锅端,落了空,可这事儿闹大,日伪脸丢尽了。 事后日军炸锅,全城封锁,岗哨街头,宪兵汪伪特务抓人,亲戚挨鞭子水刑,没人松口。詹长麟兄弟先蹲江北六合乡下农舍,泥屋挤着,军统送米粮,夜里轮班望风。詹长炳踩田埂探路,避巡逻狗。一个月头,风头松,两人扮贩夫,步行转浙江天目山村,租地种稻,弯腰播秧,收割捆禾,日出干到日落。1945年八月,日本投降,收音机里广播,村民围听,他们收拾包袱,火车回南京。战后国民政府给詹长麟五万法币和忠勇杀敌银盾,他开小旅馆饭店,台前登记,招呼客人,日子稳当。军统那边,南京区骨干钱新民、尚振声、卜玉琳、安少如多被汪伪破获,谭文质投敌出卖,抓捕枪决,可詹长麟低调度过,1944年军统安排他家从上海走,胜利后退出系统。2005年抗战六十周年,九十二岁的他开口讲毒酒案,前因后果一五一十,报上登了,感动一堆人。