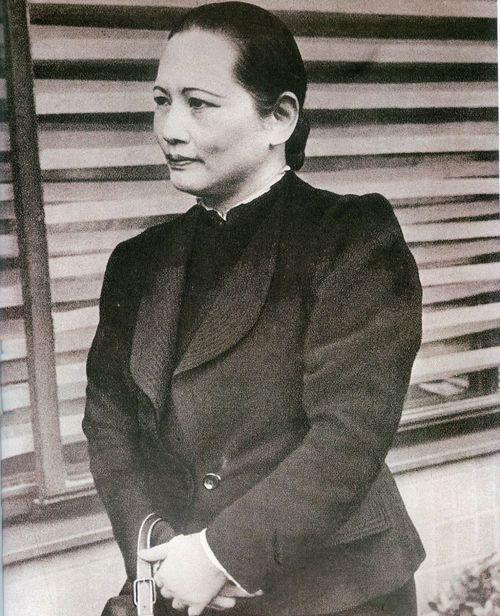

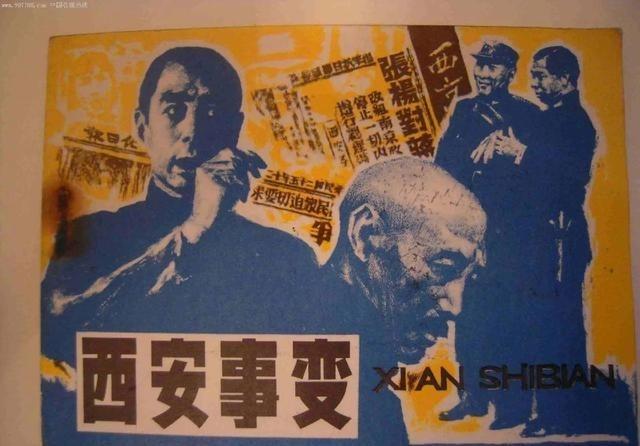

国母宋庆龄终生无子,1981年遗体检查,才揭开她最惨痛的秘密,原来——她的子宫没了,早就被整个切除了! 1922年6月,广州观音山总统府的炮火中,怀有五月身孕的宋庆龄为掩护孙中山撤离,在突围时不幸流产。 这场意外不仅让她永远失去了做母亲的机会,更因流产引发的感染导致子宫切除。 此后六十年,她将隐痛深埋心底,直到1981年逝世后的遗体检查,才揭开这段尘封的伤痛。 宋庆龄与孙中山的结合始于志同道合的信仰,却不得不面对动荡时局的残酷,1922年陈炯明叛变时,她坚持让孙中山先撤离,自己留守险境。 炮火中,她攀爬云梯、穿越枪林弹雨,最终因体力不支坠落,导致流产,德国医生为控制感染,不得不切除其子宫。 术后仅二十天,她便出现在北伐誓师大会上,将身心创伤掩盖在革命事业之下。 这一选择背后,是那个时代女性在家国大义前的无奈,宋庆龄曾对妹妹宋美龄坦言:“我这辈子最对不住先生的,就是没能给他留个血脉。” 然而,她从未将个人悲剧公之于众,甚至对身边最亲近的助手也绝口不提。 子宫切除的事实,在宋庆龄生前始终是隐秘的私事,独身期间,国民党右派为打击她的政治影响力,不断散布“不守妇道”“秘密再婚”等谣言。 1960年代,她收养警卫秘书隋学芳的女儿隋永清后,舆论更是变本加厉,甚至编造“养女实为私生”的荒唐故事。 1974年,有人当面质问隋永清身世,宋庆龄因愤怒与委屈,次日突发面瘫,她曾写信痛斥:“我知道总是有人会诽谤我……如果他们再这样做,你可以掴他们耳光!” 但面对公开挑衅,她始终选择沉默,仅在一次手术记录中轻描淡写带过,1936年,她因阑尾炎住院时发现子宫肿块,主动要求一并切除,彻底杜绝未来可能因生育问题引发的政治攻击。 未能成为生物学意义上的母亲,并未削弱宋庆龄对孩子的深情,她将办公室抽屉塞满水果糖,邀请保育院孩子到家中过节。 她创办中国福利会少年宫、儿童艺术剧院,让战乱中的孤儿获得教育与温暖,工作人员回忆,她常抱着烈士遗孤凝视夕阳,背影孤寂却坚定。 这种“万婴之母”的情怀,或许源于她对生命意义的重新定义,晚年她对养女隋永清说:“我这辈子早就不在乎这些了。” 但身边人知道,她始终珍藏着一件1922年流产前亲手缝制的婴儿襁褓,直至去世前才被养女发现,这种隐忍与超越,让她成为中国近代史上罕见的精神符号。 宋庆龄的遭遇折射了女性在宏大叙事中的特殊困境,她因革命失去生育能力,又因政治需要承受谣言中伤,却始终以行动证明:女性的价值远非传统婚育所能界定。 相比同时代女性被家族责任束缚,她以国家为舞台,将母爱转化为对下一代的大规模关怀。 这种选择在当时堪称惊世骇俗,甚至被部分人讥讽为“违背妇道”,但今天回看,正是这种超越时代的清醒,让她成为“国之瑰宝”。 她的故事提醒我们,历史对女性的评判常常夹杂双重标准,而真正的尊重在于理解个体在时代洪流中的艰难平衡。 宋庆龄的遗嘱修改了三十年,最终要求葬于上海万国公墓父母身旁,而非中山陵,她说:“紫金山是只为真正伟大的人物服务的。” 这种自我定位的谦卑,与她一生隐匿伤痛却奉献大爱的姿态如出一辙。 或许,揭开子宫切除的真相并非为了消费悲情,而是让我们看见一位女性如何在时代夹缝中,将个人悲剧升华为历史力量。

评论列表