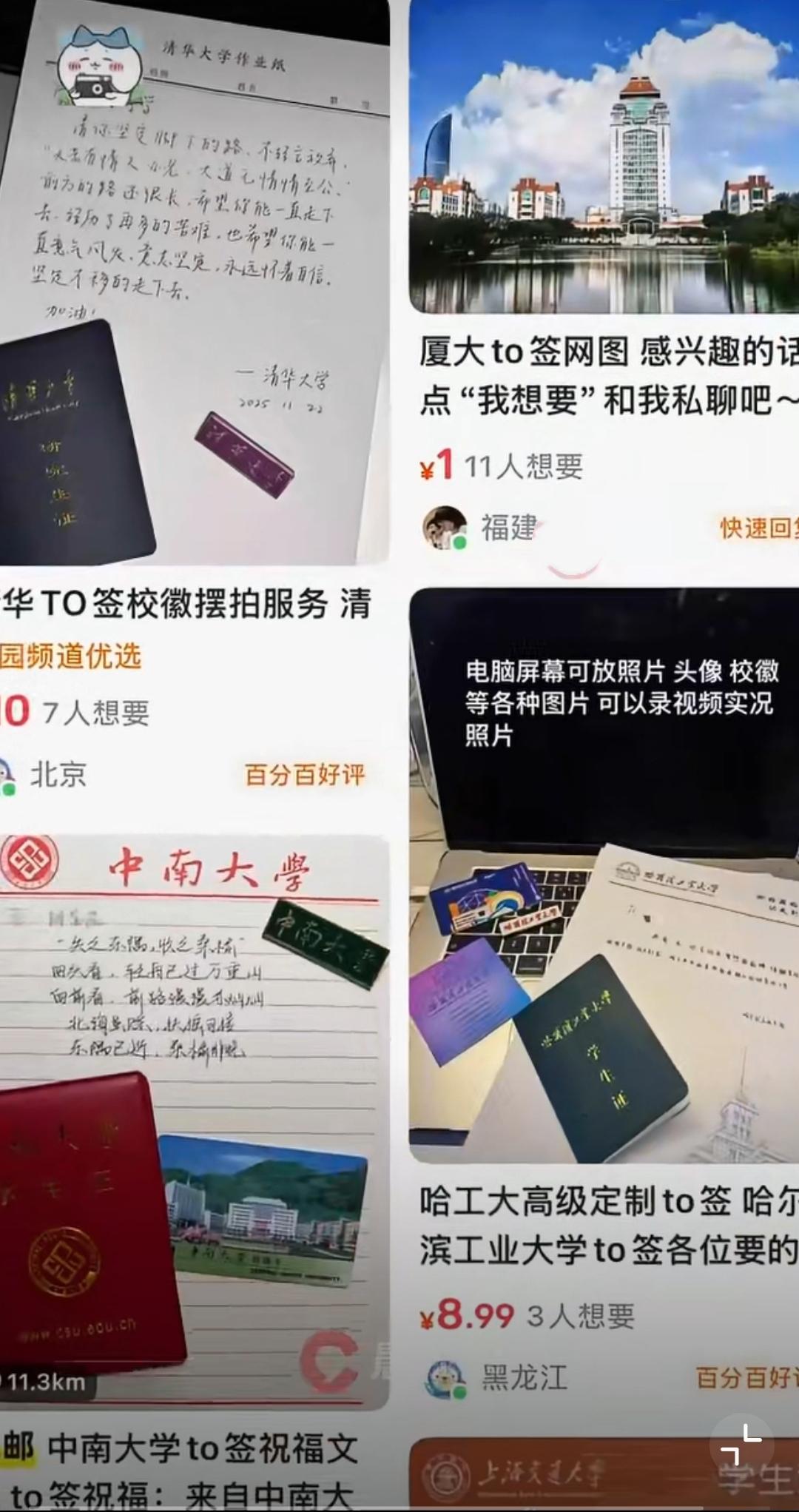

最近网上有个事儿挺有意思——一群名校研究生在网上接单写“to签”,价格从几块钱到几十块不等,有位同学说一天能接四五单。这事儿乍一听挺新鲜,但仔细琢磨,背后藏着不少值得说道的地方。 先说说啥是“to签”。简单来说,就是买家提要求,比如写句生日祝福、毕业寄语,写的人用指定名字落款,再加个学校名。以前这种服务多出现在明星周边里,粉丝找明星签个名、写句话,价格能炒到几百甚至上千。现在倒好,名校研究生也来凑这个热闹,价格直接“打骨折”,几块钱就能买份“学霸祝福”。 这事儿为啥能火?说白了,还是戳中了大家的“名校情结”。现在社会对学历的崇拜越来越明显,名校光环就像一张隐形的通行证,哪怕只是写句祝福,带着学校名字的落款,好像也多了点“含金量”。有人觉得,花几块钱就能让清华北大的学生给自己写句话,这钱花得值;也有人觉得,研究生不好好搞学术,干这种“接地气”的活儿,是不是有点浪费资源? 其实换个角度想,这事儿未必全是坏事。现在研究生压力大,学费、生活费、科研经费,哪样不要钱?有些同学靠兼职赚点外快,既能补贴生活,又能锻炼能力,未尝不可。再说了,写to签也不需要多高深的技术,利用课余时间接几单,既不耽误学习,还能提前接触社会,说不定还能发现点新机会呢。 但话说回来,如果这事儿变成“全民狂欢”,那可能就变味了。比如有人为了多赚钱,开始批量生产“模板化”祝福,甚至用AI生成内容,那这份“祝福”还有意义吗?再比如,如果大家都觉得“名校生就该干这种活儿”,那对那些真正想搞学术的同学来说,是不是也是一种压力?学历不该是枷锁,更不该被过度消费。 说到这儿,突然想起之前看过的一个新闻。有个留学生为了赚生活费,在海外当起了“代购”,结果被同学吐槽“丢人”。可后来大家发现,他不仅靠代购赚够了学费,还积累了创业经验,现在自己开了家公司。你看,同样是兼职,有人看到的是“掉价”,有人看到的是机会。关键在于,你到底想通过这件事得到什么。 所以啊,名校研究生写to签这事儿,没必要上纲上线。它就像一面镜子,照出了社会对学历的复杂心态——既崇拜,又焦虑;既期待,又质疑。但无论如何,学历只是人生的一个标签,真正决定你能走多远的,还是你的能力、你的选择,以及你对生活的态度。 最后想问问大家:你觉得名校研究生写to签是“接地气”还是“掉价”?如果是你,会为了赚外快做这种兼职吗?评论区聊聊呗,说不定你的观点能给别人带来新启发呢! (案例来源:潇湘晨报)