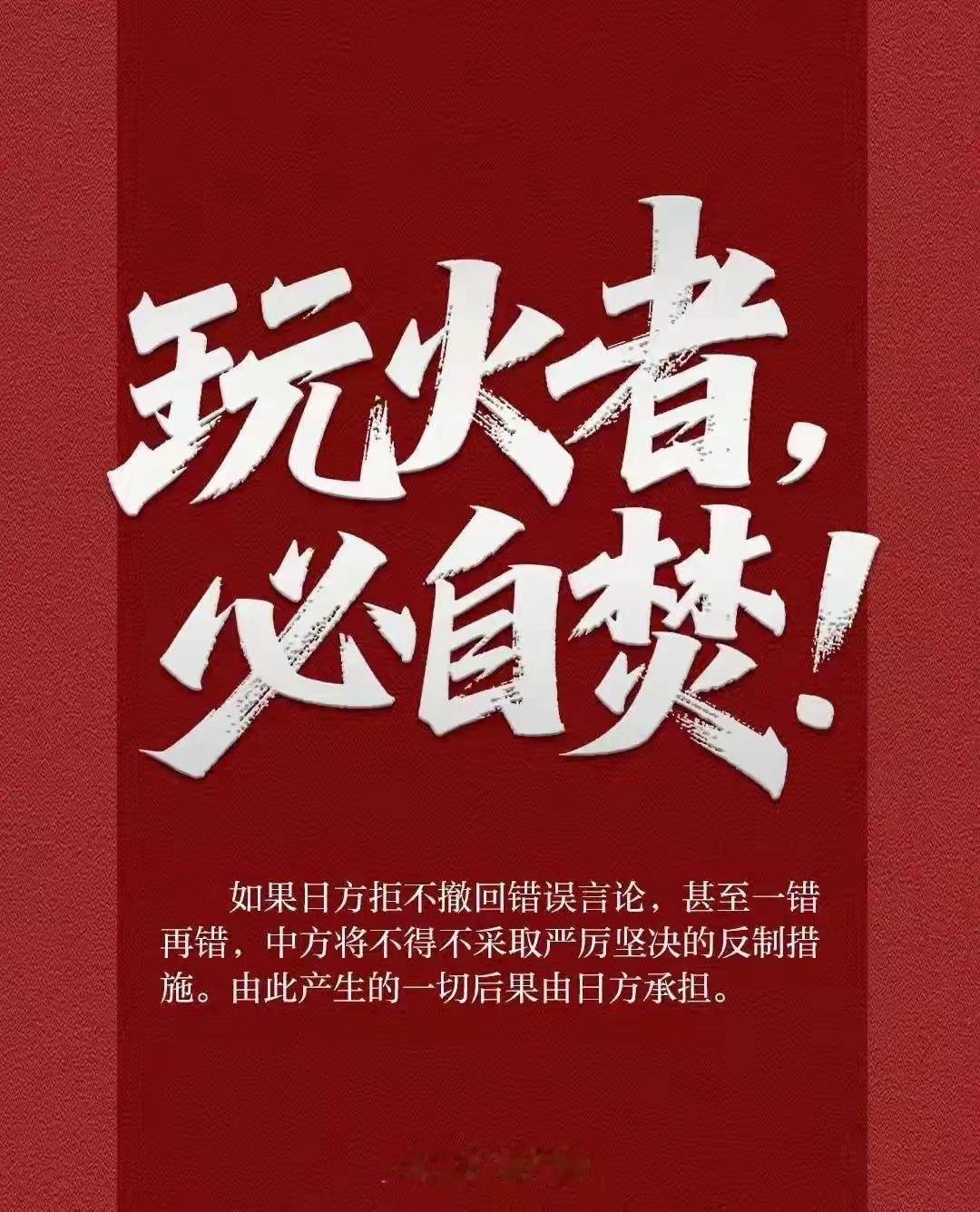

人民日报突然宣布了,如果日本不撤回错误言论,中方就要开始“加码”反制。 顺着这个“加码”思路往下聊,第一把扳手就是供应链阀门。中国在2023年对镓、锗以及石墨实施出口许可,日本的半导体材料、EV电池负极都绕不开这些原料。自然石墨我们占全球产量六成多,球化加工九成以上在国内完成;日本的负极材料很大比例要从中国拿货。这就像拧水龙头,流量不是一下子关死,而是按行业、按批次调节,精准让对方“缺一颗螺丝就动不了”。核心立场很简单:打在要害,控在可逆。 日本车企和电子巨头可能还没缓过神,原材料库存还能撑多久?生产线一旦断料,停工可不是闹着玩的。中国手握的不仅是资源,更是全球产业链的“节拍器”——石墨球化加工九成依赖中国,这可不是简单找越南或印度就能补上的缺口。技术壁垒、产能爬坡,哪个不是时间堆出来的?日本企业现在面对的,是供应链上的“钝刀割肉”,疼不疼自己清楚。 中方这次把“可控性”玩出了新高度。出口许可像水龙头,拧紧一点,某些行业就喘不过气;松半圈,又能暂时缓过劲。这种精准打击,比一刀切的制裁更折磨人——对方明知道问题出在哪儿,却连喊疼都找不到节奏。日企高管们现在大概在连夜开会,算库存、找替代,但现实很骨感:中国在稀土、石墨等关键材料上的主导地位,不是短期能绕开的。 有人嘀咕“中国依赖外资,不敢真动手”,这想法太天真。 供应链武器的厉害之处在于,它打的不是账面数字,而是产业命脉。日本EV电池要是缺了负极材料,整车厂就得停产;半导体少了镓和锗,高端芯片研发直接卡壳。这种压力会像多米诺骨牌一样,从工厂传导到股市,再从股市蔓延到政策桌。中方敢亮牌,早就算清了代价和收益——伤敌一千,自损不过百,这账划得来。 更深的棋局藏在“可逆”二字里。 中方留了回旋余地,不是手软,而是给博弈留空间。今天收紧供应链是警告,明天若关系缓和,阀门一松又是合作共赢。这种收放自如的底气,来自中国几十年深耕制造业的积累。别人在搞金融泡沫时,我们在啃硬骨头;现在轮到硬骨头发挥作用了。 日本的应对之策,光靠“多元化采购”口号可不行。 非洲石墨开采?环保审批就得磨三年。澳洲扩产?成本直接翻倍。供应链重构不是换家超市买菜,而是重建一条河流的走向。时间、资金、技术缺一不可,日本等得起吗? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。