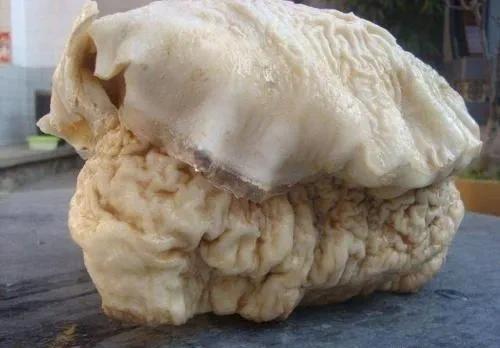

1992年8月,陕西周至县农民吴凤莲带着儿子去渭河边打捞浮柴,结果发现水上正漂着一块脸盆大的“肥肉”。吴凤莲乐坏了,以为是动物身上掉下来的尸块,这东西在村里可是上好的肥料,保管能让地里的庄稼长得又高又壮。 三十多年前的一个夏日,陕西渭河边的一次普通打捞,竟牵出了一桩震惊科学界的发现。一块看似普通的”肥肉”,不仅能够自我修复和生长,还引来了专家学者的争相研究。从古籍传说到现代科学,这个神秘物体究竟有着怎样的身份? 1992年8月的陕西周至县,一场山洪刚刚退去,渭河两岸留下了满地的泥沙和杂物。当地农民杜战盟像往常一样来到河边收拾残局,希望能找到一些有用的东西。谁也没想到,他这次的发现会成为科学史上的一个重要事件。 杜战盟在河水中捞起了一团软乎乎的肉坨。他带回家后,观察了好几天,终于鼓起勇气切下一块放进锅里煮着吃。令人惊讶的是,几天之后,这团肉切割的部分竟然重新长出了新的肉,而且整个肉坨的重量也发生了显著变化,从最初的47斤猛增到70斤。这样的变化完全违背了常理,一般的动物尸体在夏天的高温下早就腐烂发臭了,可这个东西不但没有腐败,反而还在不断生长。 起初杜战盟以为这是普通的动物尸块,想着可以当肥料用,谁知道这东西的表现越来越奇怪。它没有眼睛鼻子,也没有嘴巴,摸上去软软的,像一大块果冻。更神奇的是,家里放了这个东西之后,连蚊子苍蝇都不见了踪影。村里人听说后都跑来看稀奇,有胆大的还跟着尝了几口。 这样奇特的现象迅速传开,不仅引起了当地人的关注,还登上了新闻报道。西北大学生物系的杨兴中老师听闻此事,满怀好奇心赶来现场调查,可是面对这团怪异的肉体,他也看了许久仍无法确定它的具体性质。作为专业的生物学家,杨兴中教授见过各种各样的生物样本,但眼前这个东西确实让他感到困惑。 经过取样检测,专家们发现这个物体具有完整的细胞结构,证明它确实是一个活体生物。它能够进行呼吸作用,产生二氧化碳,同时具备超强的再生能力。更重要的是,它的成分中含有大量的蛋白质和核酸,这些成分对人体并没有害处,甚至可能对免疫系统有一定的激活作用。 通过对古代文献的查阅和对比,专家们发现这个神秘物体与《山海经》和《本草纲目》中记载的”太岁”高度吻合。经过多方专家的研究和对古代典籍的反复查阅,最终确认这团神秘肉坨就是古代传说中的”太岁”,也就是民间所说的”肉灵芝”。 这个发现在科学界引起了轰动,因为这是建国以来首次发现具有科学研究意义的”太岁”实物。它属于一种非常古老的生命形式,介于植物、动物和菌类之间的第四种生命体。这种生物在地球上已经存在了数亿年,是名副其实的”活化石”。 随着研究的深入,科学家们发现”太岁”虽然具有一些特殊的生理特性,但并非传说中的仙药。它的核酸成分虽然能够刺激人体免疫系统,但谈不上延年益寿。现代科学的检测方法揭开了这个古老传说的神秘面纱,证明它只是自然界的一种特殊产物。 如今,“太岁”在市场上被炒到了天价,一斤能卖到几千甚至几万元。但专家建议,由于每个”太岁”个体的成分差异较大,而且缺乏系统的安全性研究,普通人最好不要轻易食用,还是以收藏研究为主比较安全。 对于杜战盟和他的家人来说,这次意外的发现彻底改变了他们的生活。从普通的农民到科学发现的见证者,他们的经历成为了一个时代的缩影。这个故事也告诉我们,科学的进步往往来自于对未知事物的好奇和探索,即使是最普通的发现,也可能蕴含着巨大的科学价值。 从农民误当肥料的”怪肉”到科学家眼中的珍贵样本,这个跨越千年的发现让我们重新认识了自然界的神奇。你觉得还有哪些民间传说可能隐藏着科学真相?欢迎在评论区分享你的看法和经历。