20年前,陕西铜川老乡清理乱石堆,无意间发现一块石头上,深陷一双巨大脚印。当人们围着石头议论之时,一位专家辨认了半天,欣喜若狂地说:“天啊!不可能?找到了,终于找到了!”。这块普通的石头,为何专家们让如此兴奋?是谁的脚印那么大?为何后来这双大脚印还和唐僧有关? 在陕西铜川玉华山脚下,一块不起眼的石头翻转间,露出深陷的巨型脚印,瞬间搅动千年尘封的秘密。这脚印是谁的?为何让专家激动到失态?它又怎么牵扯上唐僧西游的传奇?一桩意外发现,拉开中印文化交流的厚重帷幕,藏着多少不为人知的往事? 陕西铜川玉华寺遗址,坐落在玉华山麓,三面环山,谷底幽深。这地方从唐代起就是佛教重镇,唐玄奘法师晚年在这里驻锡译经,足足住了十来年,把从天竺带回的经卷一一译成汉文。想想看,那时候法师每天面对山风,埋头苦译《大般若波罗蜜多经》,这不光是个人事,还推动了中印文化的深层融合。玉华寺的肃成院石窟群,本是法师供养圣物的场所,窟内佛龛林立,体现了唐代石雕的精细工艺。 可惜,经受千年风雨和战乱,遗址如今只剩残垣断壁,乱石堆积如山,杂草丛生。国家文物部门从上世纪中叶开始,就组织多次保护性发掘,这些工作不是摆样子,而是实打实守护中华优秀传统文化,服务于社会主义精神文明建设。早年间,考古队在兰芝谷底挖出过一块残破石刻,上面隐约一对大脚印,足有30多厘米长,掌心有轮状纹路。那时候专家初步记录,存起来等机会再研究。 到了1999年夏天,铜川市文物部门联合玉华宫博物馆,又启动新一轮遗址清理。这次行动,国家文物局指导,目的是系统梳理唐代遗存,推动文化遗产的科学保护。 清理乱石堆时,当地一位老乡参与帮忙。他翻开一块普通灰白石块,石背上现出一对巨大脚印,脚趾微微分开,掌底纹路放射状,尺寸远超常人,大约长35厘米、宽25厘米。石块边缘因旧裂缺损,印痕有些模糊。老乡招呼大家过来看,周围人围着石头议论起来,有人说像人脚,有人猜是古标记。恰好一位考古专家在现场巡视,他走近石块,仔细辨认半天。 专家先看脚印形状,又察石角刻痕,那里残留几行唐楷文字,依稀是“佛迹记摩揭陀国波吒离城释迦如来蹈石留迹奘亲观礼图”。专家顿时激动,说出那句“天啊!不可能?找到了,终于找到了!”。这块石头之所以让专家这么兴奋,是因为它补上了30年前出土残片的另一半。早先那块是上世纪70年代在附近山沟挖出的,材质青石,纹理相似。 现在拼接起来,全碑高66厘米、宽72厘米、厚10厘米,脚印丰腴,趾间饰卐字和莲花,掌心千辐轮纹清晰无比。学术界很快响应,历史学者和佛教专家赶来考证,通过比对材质和铭文,确认这是唐玄奘法师亲手督造的“佛迹记碑”。这可不是小事,它是我国现存最大佛足石刻,唐代珍贵文物,更是佛教重宝,出土后震惊了整个领域。 这双大脚印的来头,得从释迦牟尼佛说起。佛典记载,佛陀涅槃前,在摩揭陀国波吒离城,应民众请求,在一块巨石上现双足印,留下“见足如见佛”的教诲。这印痕后来成为当地圣物,民众每年朝拜。婆罗门一度破坏它,用斧凿碎石,次日却复原如初;再投河中,翌晨又归原位,由此多人感悟佛力,转信佛教。 佛足印设计讲究,掌心千辐轮纹象征法轮常转,趾下三钴、双鱼、宝瓶、宝螺等吉祥图案寓意慈悲普济。早期佛教不重造像,佛足、佛塔、佛舍利地位相当,是信众礼拜的核心。唐玄奘法师西行求法时,巡礼多处圣迹,包括几处佛足印。他亲见天竺人对它的崇敬,回长安后,用随身宣纸拓下印痕,隆重供养。 法师忙于译经,译完大部后,在玉华寺邀石匠李天诏,按拓片雕琢此碑,置于肃成院石窟。碑上铭文记法师亲观礼迹,尺寸与摩揭陀原印一致。这碑不光是艺术品,还佐证法师生平,推动佛教在中国落地生根。 从历史看,这佛足印石刻的出土,填补了唐代佛教图像史的空白。早期汉地佛足多简朴,这件却图案丰富,构图深刻,反映中印艺术交汇。专家通过文献考证,厘清它从天竺到玉华的流传路径:法师拓片带回,显庆四年至麟德元年间制作,供养译场。残片分离30年,一块70年代出土,一块1999年现世,拼接后完整如初。 现藏西安碑林博物馆,供世人瞻仰。这样的发现,丰富了唐史和佛教资料,体现了我国文物保护的成效。想想那些年,考古工作者顶风冒雨,守护这些宝贝,就是为了让中华文明代代相传。在新时代,这类文物更提醒我们,坚定文化自信,推动“一带一路”沿线文化交流。玉华寺遗址如今是爱国主义教育基地,游客络绎不绝,大家来这里,不只看石头,还学历史,感悟法师精神。 说到底,这双脚印虽大,却接地气。它像法师西游路上的足迹,步步实干,带回的不只是经书,还有文化种子。唐僧在民间叫法显,可他的事迹,早已融入中国人骨子里。从大闹天宫到取经成功,那种不畏艰险的劲头,至今鼓舞人。 MCN双量进阶计划

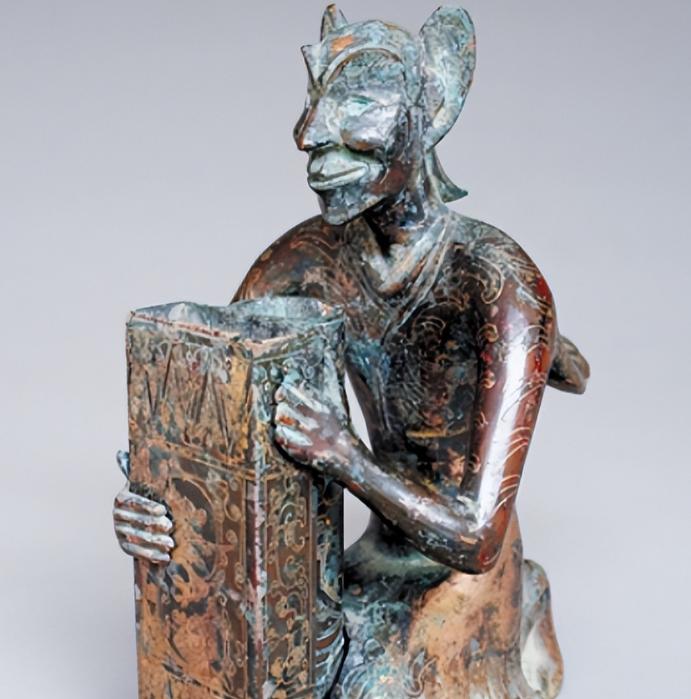

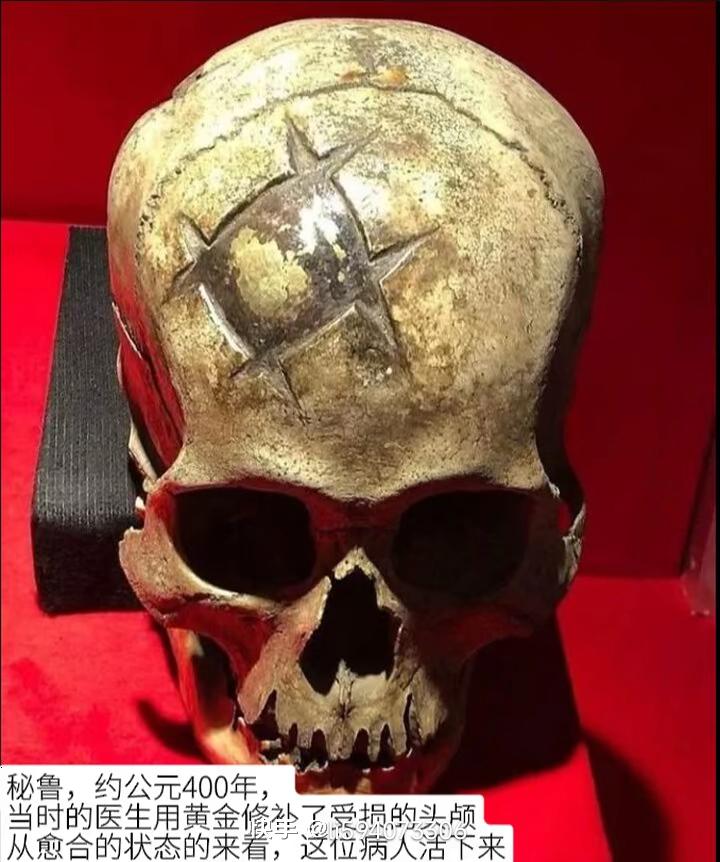

评论列表