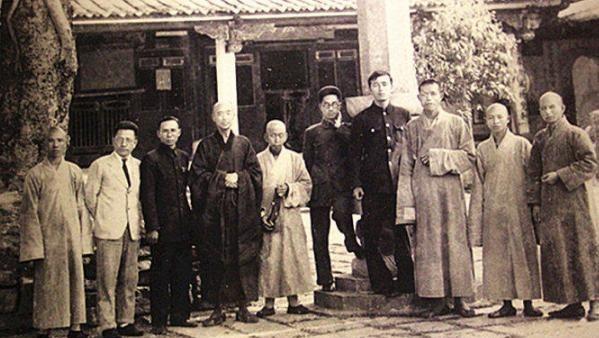

1905年,李叔同将母亲的棺木送回了天津,但因母亲是妾室,李氏族人阻止棺木从正门进入,让他被堵在门外。李叔同不顾族人反对,强行将母亲的棺木抬进老宅,并摆在大厅正中。在葬礼上,他没有痛哭流涕,而是淡定地弹奏起美妙的乐曲,震惊了整个天津城。 李叔同出生于1880年的天津盐商巨贾家庭,父亲李世珍是进士出身,早年从政后转营钱庄盐务,家产丰厚。母亲王氏本是普通女子,十九岁入李家为侧室,生下李叔同时父亲已近七十岁。老父对这个孩子宠爱有加,常带他习字吟诗,请名师教导。李叔同天资聪颖,几岁就能诵读古籍,书法篆刻也早早入门,十三岁已能独立治印,邻里都称他小才子。 父亲1885年去世,李叔同仅五岁,母子地位顿时下降。正室掌管家事,王氏日常用度需层层请示,常受限制。李叔同看到母亲忍让度日,性情从活泼转为安静,多在书房自修。家中兄长管教严苛,他随之习佛诵经,渐渐接触佛教义理。十八岁时按家族安排娶茶商女俞氏为妻,婚后分得部分财产,能自行开支。 1901年,他携母妻移居上海,置办草堂,加入书画圈子,结识许幻园等人。那几年他编印音乐小杂志,参与文艺活动,母亲生活安定许多。1905年三月,王氏在上海病逝,年仅四十五岁,李叔同外出购棺,未见最后一面。他遵母遗愿,护灵北返天津安葬。 灵柩运抵天津李宅正门时,已是夏季。叔父率族中长辈挡住去路,引旧例称妾室属外丧,不能走正门,只能侧门或直接送坟地。族人列队阻拦,有人宣读家规,有人拉住抬棺绳索。李叔同站在棺前,坚持棺木须从正门入内,安置大厅中央。争执持续,亲友前来调解,有人提李叔同平日孝行,有人忧及家族名声。经过拉扯,族人退让,棺木抬过门槛,置于大厅正位,四周挂黑布,点长明灯。 葬礼前,李叔同在天津报纸刊登启事,说明效仿东西各国追悼会形式,一切从简,来宾送花圈挽联,不收银钱呢缎。仪式当天,李宅大厅布置简朴,棺木居中,四周白花绿叶。亲属着黑衣黑纱,不披麻戴孝,不跪拜,只行鞠躬礼。到场宾客数百人,多为天津商界士绅及李叔同友人,这种中西结合丧仪在本地罕见。 追悼开始,李叔同着黑西服,向灵位三鞠躬,随后坐到钢琴前,自弹自唱自己创作的哀歌《梦》。歌词忆母子往事,旋律借自美国旧曲,经日本《旅愁》流传而来。起初宾客不解,有人低语儿子怎在灵前奏乐,但歌声渐入,词句唱出亲恩别离,许多人动容拭泪。曲毕,全场静默,天津报纸次日报道此事,称其为文明丧礼,开本地新风。 李叔同此举打破旧规,让母亲棺木正门进出,废除跪拜哭号,宾客只鞠躬致意。族人虽有不满,却无人再阻,棺木入正厅已成事实。葬礼后,母亲下葬天津郊外李氏坟地,墓碑只刻生卒,无多余文字。李叔同改名李哀,处理完后事,独自准备东渡。 母亲一生受妾室身份限制,父亲亡后二十年低人一等,随子去上海才得几年安稳。李叔同用此葬礼,弥补母亲生前委屈。报纸报道称,四百余人到场,无传统繁琐,却让人感慨亲恩。事后,李叔同视生死为循环,葬礼上弹唱哀歌,正体现他对死亡的敬畏而非恐惧。 母亲下葬后,李叔同1905年秋赴日本,入东京美术学校学油画,兼修音乐。1906年创办春柳社,公演话剧《茶花女》,饰女角,开中国话剧先河。1911年回国,任天津上海多校教员。1912年起在浙江师范教授图画音乐,学生有丰子恺刘质平。1915年兼南京师范教职,使用人体模特,谱校歌。 1916年冬在杭州虎跑寺断食修行,1918年八月剃度,法名演音,号弘一。出家后专研律宗,四处讲经,编《四分律比丘戒相表记》等书,严持戒律,着补丁衣,常吃剩饭。1930年代居闽南,1942年十月十三日在泉州温陵养老院圆寂,享年六十三岁。火化得舍利一千八百余粒,分供寺院。