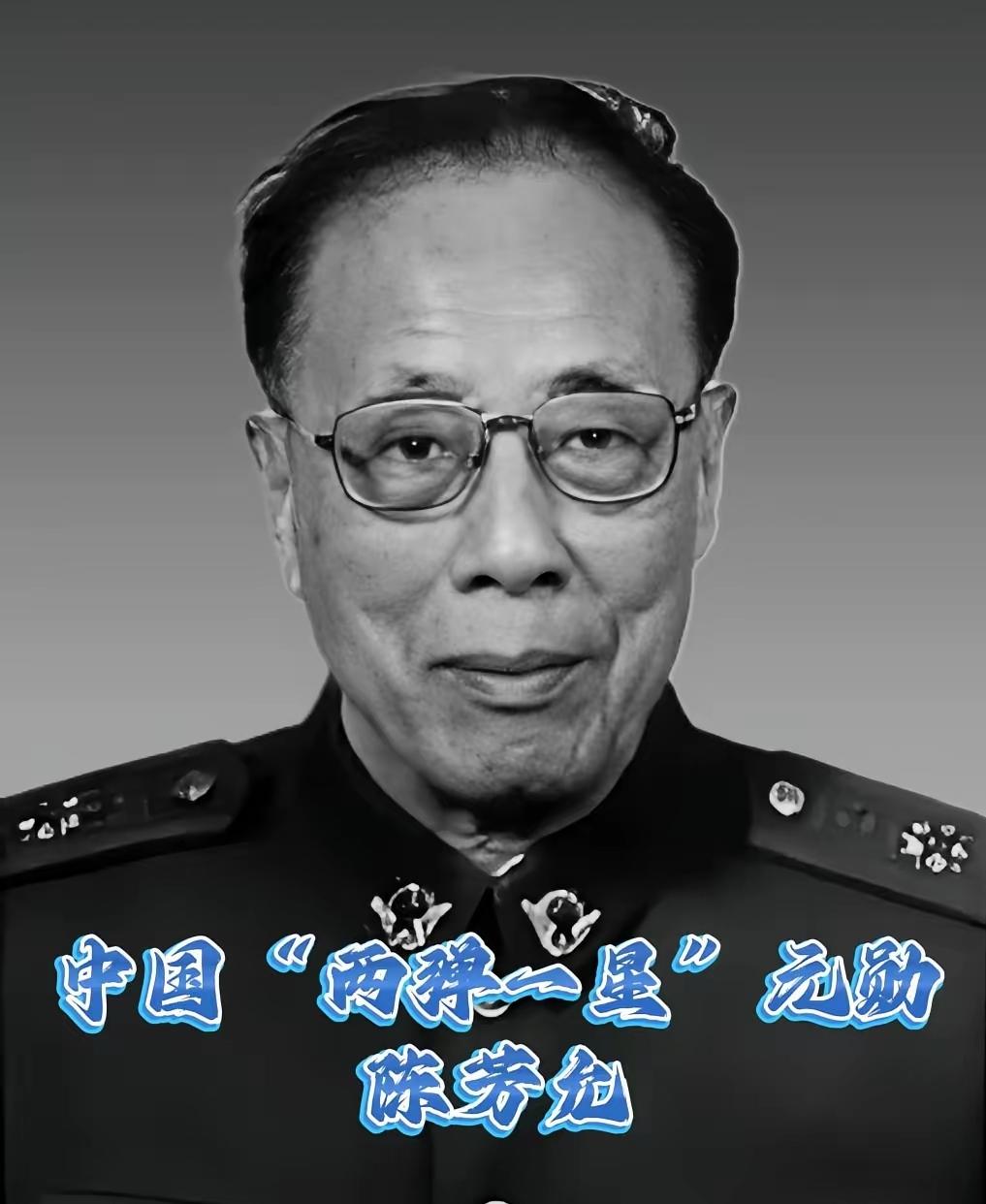

放弃海外优渥!他奠基北斗护家国,致敬航天测控脊梁 他是北斗卫星的重要奠基人,是他让我们拥有了自己的导航系统! 请你稍作停留几秒,为这位“两弹一星”元勋,送上一束花,留下一颗爱心,为他说一句“致敬民族脊梁”吧! 他是中国卫星测量与控制技术的主要奠基人,“两弹一星”功勋奖章获得者,中国航天测控事业的重要开拓者。他的一生,是中国航天测控技术从零起步到世界先进的辉煌见证! 他年少聪颖,毕业于清华大学无线电专业,后赴英国留学工作,于1948年毅然放弃海外发展机会返回祖国。 1948年的伦敦正是春意渐浓,可他的行李箱里没装多少衣物,反倒塞满了无线电专业的书籍和笔记,纸页上密密麻麻写满了公式和心得。彼时他在海外已参与研制首套海洋雷达,有稳定的工作、宽敞的住所,身边的同事都劝他:“留在这前途无量,何必回去吃苦?” 他却只是摇摇头,指尖摩挲着口袋里一张泛黄的祖国地图,眼里满是坚定:“祖国需要我,再苦再难也得回。” 为躲避国民党迁台的电令,他甚至请岳父拔去左脚大脚趾指甲以“重伤”为由住院,最终等来新中国的曙光。坐船回国的几十天里,他常常站在甲板上,望着东方的海平面,心里早已盘算着如何把所学知识,变成支撑祖国航天的“硬实力”。 回国后,他一头扎进了简陋的实验室。那时候条件艰苦,没有先进的设备,他就带着团队手工打磨零件;没有精准的仪器,他就用算盘一遍遍地演算数据。寒冬腊月里,实验室没有暖气,他裹着厚厚的旧棉袄,冻得通红的手依然稳稳地握着笔,在图纸上勾勒着航天测控的蓝图,常常一画就是通宵,桌上的油灯把他的影子拉得很长。1970年“东方红一号”卫星发射,他设计的测控系统精准锁定卫星轨迹,奠定了中国航天测控网的基础。有同事劝他歇歇,他总是笑着说:“多赶一会儿,祖国的航天事业就能早一点起步。” 就这样,他带领团队攻克了一个又一个难关,1983年提出“双星定位”理论,仅需两颗卫星即可实现区域导航,为北斗系统迈出了最关键的一步。 他这一辈子,几乎把所有时间都给了航天事业。孩子小时候埋怨他总不回家,妻子心疼他熬坏了身体,可他心里清楚,唯有筑牢航天测控的根基,祖国才能在国际上挺直腰杆。晚年病重住院时,他还让团队带着北斗方案到病房汇报,在病床上修改完善。那些年,他错过了孩子的成长,忽略了家人的陪伴,却用一生的坚守,让中国摆脱了对国外导航系统的依赖,让北斗卫星照亮了华夏大地,更走向了世界。 这位民族脊梁用一生告诉我们:真正的爱国,从不是挂在嘴边的口号,而是危难时的挺身而出,是平凡日子里的默默坚守。北斗系统的建成从来不是一人之功,却离不开这样的先驱者开疆拓土。在如今这个时代,正是因为有无数像他这样的人,为了祖国的发展鞠躬尽瘁,我们才能拥有安稳的生活,才能在各个领域不断突破。 各位读者你们怎么看?评论区留言。