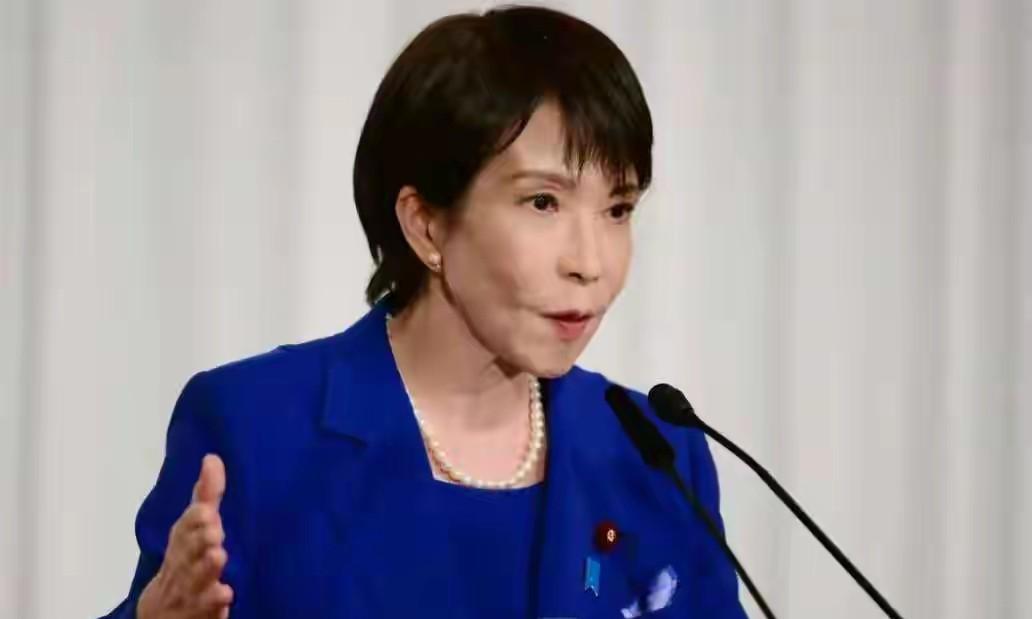

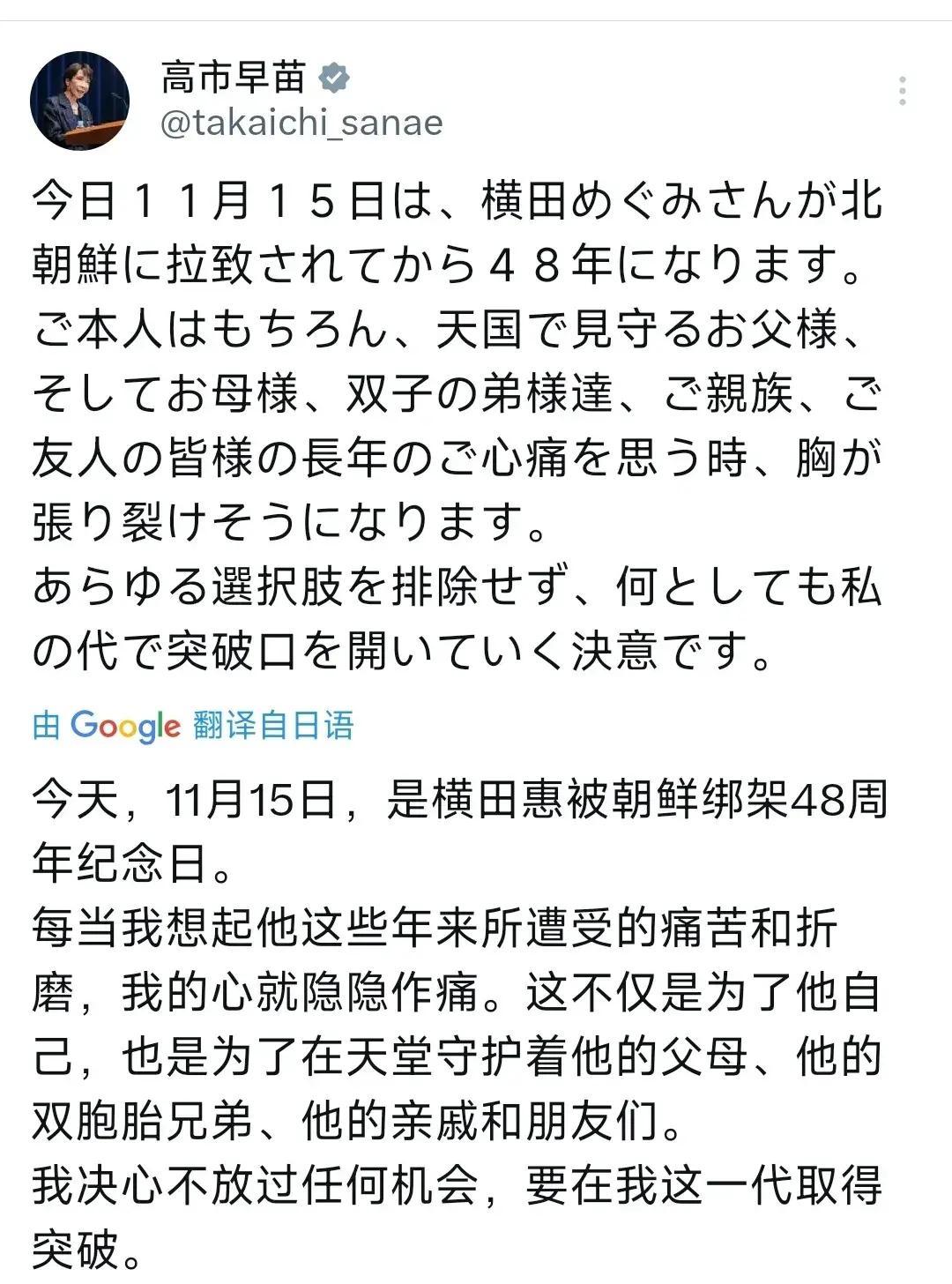

就在刚刚 日本政要高市早苗突然宣布了,要在她这一代为“绑架问题”取得突破。 11月15日这个节点,本身就带着沉重分量。横田惠在1977年失踪,日本民间把这一天定为纪念日。高市早苗今天在社交平台发文,再次强调要抓住一切机会推进问题解决,这话很响,但关键还是要看落到哪几步实招。 把时间往回拨到2002年。时任日本领导人赴平壤会谈,朝方承认部分绑架案,5名人员回到日本,随后问题停在“名册”“生死信息”“遗骨鉴定”这些卡点上。日本官方认定的绑架对象是17人,朝方只承认其中一部分,双方叙述长期对不起来。喊话有过很多轮,磕在细节上的分歧却一直没抹平。 拿周边的做法对照着看,能看出门道。韩国在离散家属团聚、被扣人员问题上,多次借红十字渠道推进名单核对和团聚安排,哪怕进两步退一步,也尽量把人道事项先走起来。日本这边话说得足,但能对表的清单有限,社会关注度高,实际抓手却偏少,外界对“声音大、进展少”的印象就堆出来了。 家属的时间不等人。横田惠父亲在2020年去世,母亲年事已高。类似家庭在日本不止一例,很多人盼的是明确信息、可核验证据、可执行的回家路径,而不是再多一次纪念日留言。这层紧迫感,应该变成工作节点,而不是又一份声明稿。 与此同时,日本近年的防务动作在加速。据公开信息,远程巡航导弹采购推进,舰船改装以适配新型舰载机,导弹防御拦截网继续加密。这些举动常被捆绑到“应对周边安全环境”上,但把安全建设当成主轴、人道议题当成口号,公众很难接受。两条线各有各的工具箱,不能相互替代。 历史态度也是绕不过去的一环。据日本媒体报道,高市早苗曾多次以供奉祭品或参拜方式表达对靖国神社的立场,这种动作在国内外舆论里都会被放大。德国在历史记忆上的做法,是持续公开教育与纪念,形成稳定的社会共识。日本内部要推动敏感议题的对话和互信,这块短板如果不补,周边很难把“人道诉求”与“现实诚意”画上等号。 回到“怎么干”。2014年曾有“重新调查”的约定,后来停摆。据多方报道,卡在调查范围、取证渠道、遗骸鉴定等环节。要想打开僵局,就得把流程拆到最小颗粒度:共同名册、家属取样、第三方实验室、阶段性交付、可追溯记录,环环相扣,出一环晒一环,用事实把信任一点点垫起来。 安全风险还在那儿转。朝方多次试射弹道导弹,日本海自宙盾舰与地面拦截系统长期处于待命状态。拦截体系是拦截体系,能降风险,但它解决不了人道案件的信息对表。把两条线分开管理,各自走KPI,才不至于互相拖后腿。 对外沟通也有空间。人道渠道未必非得绑在高调会晤上,通过国际组织窗口、学术机构、第三国城市安排工作级别接触,先把信息核验跑起来,再谈难题,成功率更高。这类低姿态、重操作的推进方式,在其他复杂议题上被证明有效。 再看国内民意。多家民调显示,绑架议题在日本社会热度常年靠前。既然关注度高,就更需要“可检查”的阶段性成果,比如每季度的信息更新、可公开的鉴定流程、由第三方见证的会面安排,这些都是可落地的承诺,不需要额外包装。 说到底,高调表态不是目的,兑现结果才是答案。真正的同理心,是在档案、DNA、会面、返乡四个环节上逐条打勾,而不是把纪念日变成一次次声量竞赛。 把清单亮出来,把时间点写清楚,把核验交给能被双方接受的权威机构,让每一个家属知道下一步在哪儿,这才对得起“在我这一代取得突破”这句话。 纪念可以有,但更需要进度条。把进展做实,比任何一段慷慨陈词都更有分量。