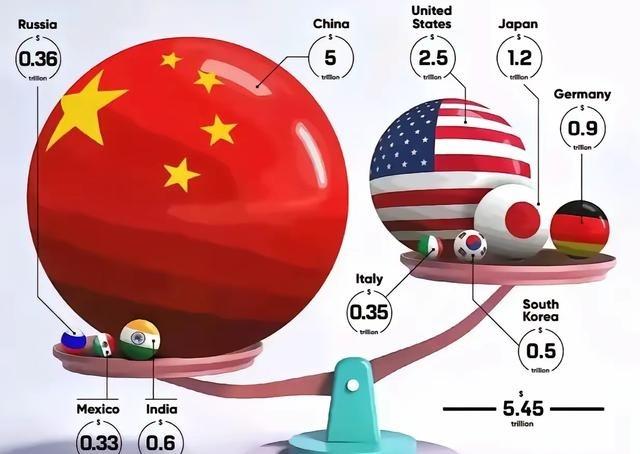

新加坡总统公开警告中国:要想世界和平,中国得放弃一样东西!这样东西是什么呢?很简单,就是中国的自主权! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 尚达曼的言论可以概括为两点:一是完全自给自足可能导致全球经济的碎片化,二是这种做法将破坏国际合作,最终可能带来更大的风险。 简而言之,他认为,如果大国追求完全的“独立”,那么全球供应链将面临严重冲击,国际秩序也会变得不稳定。 这个观点其实并不新鲜,近年来,全球经济一体化的进程遭遇了不少挑战,特别是中美两国的贸易摩擦,使得世界经济进入了一个不确定的时代。 特别是在芯片、稀土等关键领域,如果一个国家独自封闭自己的经济体系,那么就意味着无法共享全球的资源和技术。 这种“孤立主义”的做法,往往会加剧各国之间的不信任和紧张局势,甚至会导致供应链的中断。 以中国为例,近年来中国在一些关键领域加强自主研发,尤其是在芯片和高端制造业方面。由于美国的技术封锁和制裁,中国对这些领域的自主可控变得尤为看重。 然而,尚达曼的言论提醒中国,封闭和独立可能会让这个大国陷入孤立,从而影响到全球经济的稳定。 新加坡的经济一向是高度依赖国际贸易的,几乎每一块GDP都与外贸挂钩。 根据统计,2024年,新加坡对华出口占其总出口的约15%,而其港口作为全球重要的贸易枢纽,每天都有数不清的货轮通过。这种对全球供应链的依赖,使得新加坡在面对大国博弈时,必须更加谨慎。 但是,新加坡并不是单纯依赖全球贸易,它也有着自己独立的战略,尤其是在资源自给方面。 自1960年代以来,新加坡一直在进行水资源独立的规划,从集水、进口水到海水淡化和废水回收,一直在不断减少对外部水资源的依赖。 到2045年,新加坡计划实现水源完全自给自足,确保国家的水安全。这与中国的一些自主可控政策类似,都是为了应对外部的不确定性。 但新加坡在强调自主可控的同时,也深知全球贸易的重要性,尤其是中美两大经济体之间的关系。 新加坡想要在这场博弈中保持平衡,既不能完全放弃自给自足的战略,又不能与全球市场脱节。因此,它的外交政策一直是小心翼翼的——既要保护自己的利益,又要避免与大国发生直接冲突。 中国推进自主可控的战略,主要是为了应对美国的技术封锁和贸易制裁。自美国对华实施一系列技术封锁后,中国在芯片、稀土、粮食等领域加大了投资和研发力度。 中国并非出于主动脱钩的目的,而是为了防止被“卡脖子”。在这种情况下,增加自主研发,减少对外部的依赖,成为中国提升经济韧性的重要举措。 然而,中国并不是关闭大门,拒绝合作。事实上,随着国内技术的突破和创新,中国依然保持着对外开放的态度。中国的制造业和服务业继续吸引外资,特斯拉、巴斯夫等全球知名企业在中国的投资和生产,体现了中国在全球化中的积极姿态。 从这个角度来看,中国的自主可控策略,不仅是应对外部压力的防御性措施,更是一种平衡。在推动自主创新的同时,中国并没有放弃与全球经济的合作,反而继续推动全球化,扩大与世界各国的经济联系。 作为全球贸易的重要枢纽,新加坡在中美之间的“桥梁”角色非常关键。它不仅是中国商品进入美国市场的通道,也是美国技术和资本进入亚洲的门户。新加坡通过这一中介作用,赚取差价、收取服务费,其经济收入和国际地位也因此得到了保障。 但这种“桥梁”角色的价值正面临挑战,如果中国能够掌握更多自主权,不再依赖美国的技术和资本,那么新加坡作为中介的价值自然会下降。 换句话说,尚达曼的警告,其实是对新加坡自身利益的维护——如果中国不再需要美国的“配合”,那么新加坡这个“桥梁”的功能就会受到威胁。 这种思维并不难理解,毕竟新加坡是一个小国,在中美两大经济体的夹缝中生存,需要时刻调整自己的外交策略,以确保自己的经济利益。 因此,尚达曼的言论,既是对中国的一种外交提醒,也反映了新加坡在全球经济中如何平衡自身角色的复杂性。 新加坡的外交政策不仅仅是在中美之间找到平衡,它还在努力扩大自己的地缘政治影响力。 2025年9月,新加坡总理黄循财在印度的访问期间,公开表示支持印度海军加入马六甲海峡的巡逻。这一举动打破了原有的新加坡、马来西亚、印尼三国合作模式,使得印度也可以参与到这一战略要地的安全保障中。 马六甲海峡是全球重要的石油运输通道,对中国的能源安全至关重要。新加坡的这一外交举动,显然有着与美国及印度合作的战略考量。然而,这也引发了马来西亚和印尼的疑虑,担心扩大巡逻范围可能侵犯国家主权。 这一变化,显示出新加坡在印太地区的外交策略正在发生变化。新加坡不仅要维护与中美两国的良好关系,还要在更广泛的区域内寻求更多的合作机会,增强自己的地缘政治话语权。