我叫玫瑰高原鳅(Triplophysarosa),生活在重庆武隆的地下溶洞里。和我的邻居们一样,我们长期生活在黑暗的地下水域中,因此不约而同地演化出色素退化、嗅觉增强等独特特征。

也正因为如此,我们成了科学家研究适应性演化(自然选择下对生存有利的变异积累)和趋同演化(不同物种在相似环境中演化出相似的特征)的理想对象。

对我自己而言,这却是一个生命如何在黑暗中找到出路的曲折历程。

我的家:没有阳光的地下洞穴

作为一条玫瑰高原鳅,我的身体形态和其他洞穴鱼类相似:皮肤没有色素,呈半透明的肉红色,眼睛也因长期不用而退化。我的名字,是为了纪念2003年在重庆武隆首次发现我的“红玫瑰探险俱乐部”[1]。

我的家,是一条地下暗河,这里永远漆黑一片。不像我的表哥(近缘种)——细尾高原鳅,它住在四川的山间小溪里,天天晒着太阳,有着令我羡慕的“小麦色”皮肤。

我的家里,只有石头、水流和偶尔飘过的食物碎屑,没有阳光,更没有紫外线。小时候,我常常好奇:为什么表哥的皮肤能“防晒”,而我却浑身透着淡淡的粉色?近期,中国科学院动物研究所鱼类进化与基因组学研究组的科学家们,研究发现,那是因为我的皮肤里制造黑色素的“工厂”——黑素小体,几乎停工了。

我的“粉色秘密”是基因出了差错

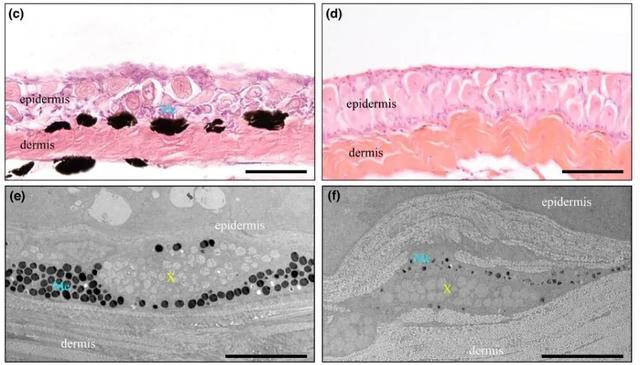

总有人拼命在美白,可我的“白”并非主动选择,而是基因“使然”。科学家们取了我的皮肤样本,在显微镜下观察发现,我的表皮层和真皮层里的黑素小体——那些负责制造黑色素的“小车间”,数量比生活在地表的鱼类少太多,甚至一个都没有。

地表鱼类细尾高原鳅(左)和洞穴鱼类玫瑰高原鳅(右)皮肤的染色切片(c、d)和黑素细胞镜照片(e、f)(图片

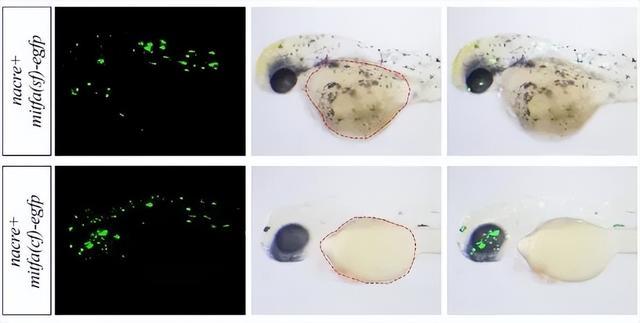

后来,科学家们深入研究了我的基因,发现多个与黑色素合成相关基因的表达显著下调,其中,一个名为mitfa的关键基因更是发生了突变。这个基因本该像“指挥棒”一样,指挥下游的“工人”制造黑色素,但因为它发生了一个剪接突变,少了21个氨基酸,导致“指挥棒”断裂,无法发出指令。“工人”们没了指令,自然就“停工”了,色素也因此无法合成。[2]。

为了确认是mitfa基因突变导致了我的“褪色”性状,科学家们还利用斑马鱼mitfa突变体进行了功能拯救实验。结果显示,来自地表鱼类的mitfa基因能有效恢复黑色素合成,而我的mitfa基因则显得无能为力。感谢斑马鱼的帮助,它证实了我们家族色素退化的关键因素!

环境变迁让“白”成为优势

但是这并非我用不到色素所以就不要了,如果这样,那你们就把我想得太聪明了,就像一百多年前提出“用进废退”观点的拉马克一样。生物的意志和欲望可不会在演化中起作用,况且,我还并不一定拥有这样的“自由意志”。

科学家进一步的分析显示,洞穴鱼谱系中色素相关基因的Ka/Ks比值(非同义替换率/同义替换率)比地表鱼的高。这说明,洞穴环境对我们的基因约束变小了,不能合成色素的基因突变更容易保留下来。

具体来看,色素对于地表鱼(细尾高原鳅)是生存必需品:黑色素能抵御紫外线损伤、帮助伪装躲避天敌,因此,那些因基因突变而不能正常合成色素的个体,会被自然选择严格淘汰。

然而,对于洞穴鱼(玫瑰高原鳅)而言,洞穴环境是“永恒黑暗”。在这里,紫外线消失,黑色素的“防晒”功能毫无用武之地;黑暗中视觉伪装也失去意义。此时,色素不再是生存必需的性状。即便相关的基因突变不能正常合成色素,也并不会带来更强的选择压力。

因此,这个故事可能是这样的:大约537万年前,我们的祖先选择了定居洞穴。后来,一个偶然的个体发生了突变,不再能合成色素。假如我们还生活在地表,那它大概率会被自然选择淘汰。但是现在,有没有色素对我们来说都无关紧要。

甚至,“褪色”反而成了我的优势!有限的能量被重新分配到了其他生命过程中,帮助我的后代积累了更多生存优势而繁衍开来。毕竟,我们生活的洞穴可不是营养丰富的地方,每一份能量都显得如此宝贵。就这样,我们族群里有这个突变基因的鱼越来越多,最终形成了现在的样子[2,3]。

我的“远方亲戚们”都在“变浅”

科学家告诉我,不止我这样。遍布世界的洞穴鱼类中,和我有着相似生活环境的生物都演化出了一系列高度特化的性状——色素减退、眼睛退化,非视觉感官增强,昼夜节律紊乱等[4]。

这便是“趋同进化”的典型案例——长期生活在相似环境中的不同物种,会演化出相似的特征。这有点像生活在东北的人,到了冬天都会不约而同地换上厚衣服来御寒。

我的“使命”:帮人类看懂演化

虽然我一辈子没见过阳光,但我和我的族群,却成了研究适应性演化进化的理想物种。在漆黑的洞穴中,我每一次摇尾都在叙述着生物适应环境的变迁史,这一路走来,我们靠的是基因变异和自然选择的配合。

在这片黑暗里,我的“粉色”就是最适合的颜色,我的基因里藏着的,是生命对极端环境温柔而坚定的回应。

参考文献

[1]CHENXY,YANGJX.Triplophysarosasp.nov.:anewblindloachfromChina[J/OL].JournalofFishBiology,2005,66(3):599-608.DOI:10.1111/j.0022-1112.2005.00622.x.

[2]ZHANGM.ASplicingMutationinmitfaisInvolvedintheDepigmentationofCavefishTriplophysarosa[J].

[3]CULVERDC,PIPANT.Thebiologyofcavesandothersubterraneanhabitats[M].NewYork,2019.

[4]MCGAUGHSE,GROSSJB,AKENB,et.al.Thecavefishgenomerevealscandidategenesforeyeloss[J/OL].NatureCommunications,2014,5(1):5307.DOI:10.1038/ncomms6307.

策划制作

出品丨科普中国

作者丨张应超生态学硕士

监制丨中国科普博览

责编丨张一诺

审校丨徐来、张林林