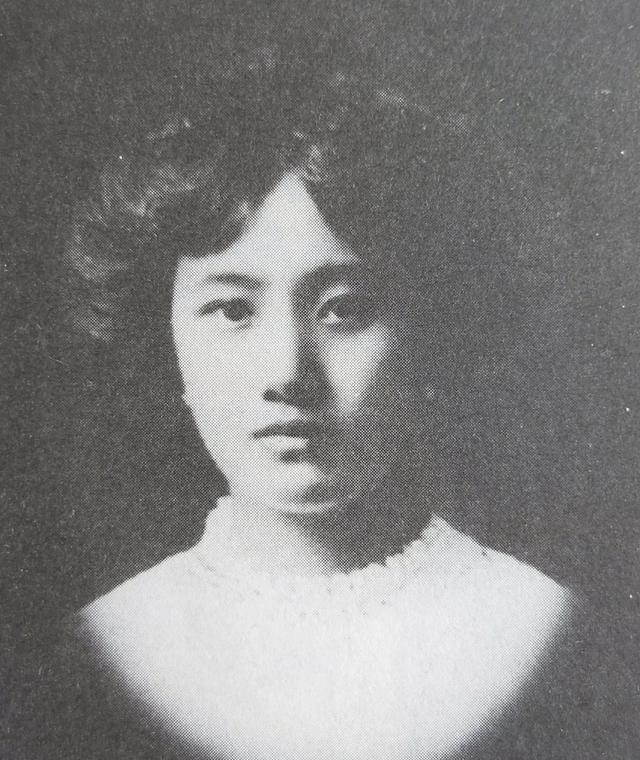

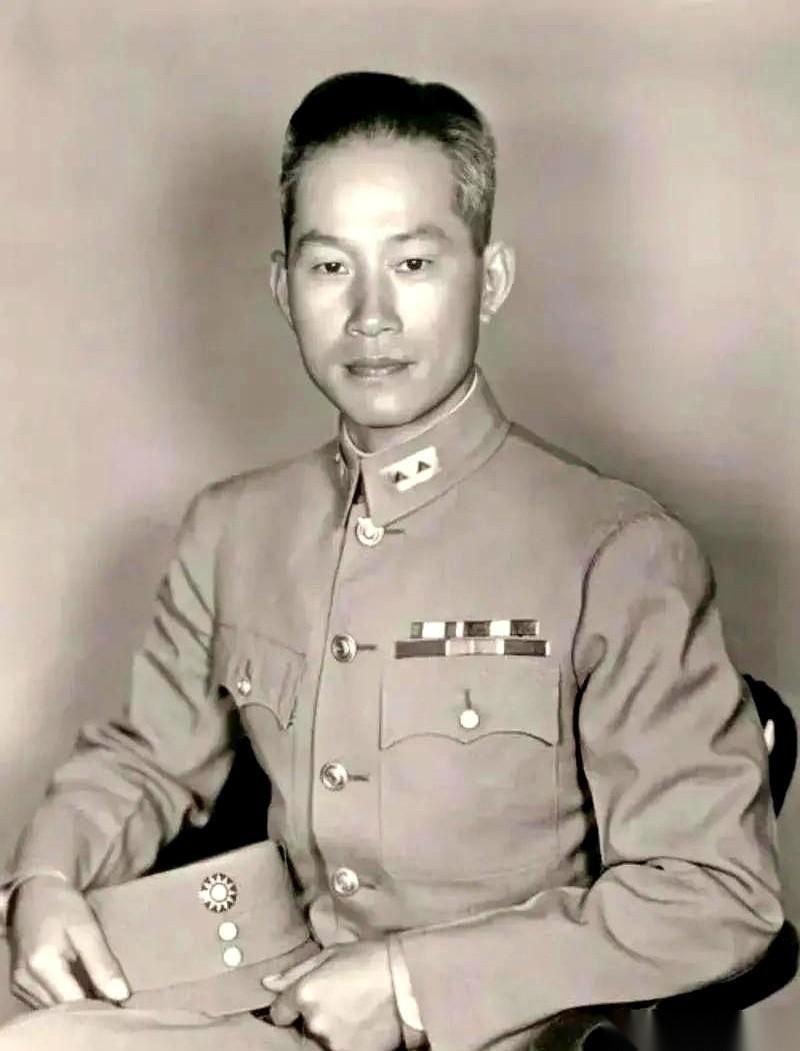

1914年,上海长三堂子,27岁的蜀军将领夏之时要为14岁的董竹君赎身,三万银元当场就要付。她却伸手拦住,低声说:“不必你赎,我有办法。但娶我,得答应我三个条件。”她不要被动解救,而要主动博弈,这三个条件将彻底改写她的命运剧本。她不是待救的羔羊,而是与命运对弈的棋手,每一步都算好了后路。这份百年前的清醒与主动,恰与当下关于“女性力量”的探讨形成跨时空共振。这个不寻常的女孩,就是董竹君。 1914年的上海,一半天堂,一半地狱。 她生在洋泾浜边的破棚里,父亲拉黄包车,母亲给人缝补,一家人在乱世里勉强糊口。 为给重病的父亲凑救命钱,13岁的她被卖入青楼,换了300块大洋,那既是她爹的续命钱,也是她被卖掉的身价。 可老鸨见她貌美有才,早把三年之约抛诸脑后,只等时机成熟便逼其接客。 但她没打算就这么认命。 在夜晚偷偷读书,眼里那团不服输的火苗,烧得比堂子里的红烛还亮。这份清醒并非清高,而是一种在那个年代极为罕见的人格主权意识的觉醒。青楼内,压抑的空气中弥漫着危险的甜腻,她明白,等待没有出路,自救是唯一的生路。 她提出的三条,是正妻之名,是赴日求学的机会,更是婚后家中事务的主导权。 每一条都像一把尖刀,直直刺向男尊女卑的旧时代心脏。 她拒绝被物化为一件可以明码标价的商品,她要的是平等的伙伴关系和人格的完整。 令人惊讶的是,这位留过洋、见多识广的军官竟慨然应允。 婚后,她远赴日本,在东京女子高等师范学校如饥似渴,不仅熟练掌握了日语和法语,整个人都变了样,从里到外。 然而,回到四川封建大家庭的日子并不轻松。 婆婆指桑骂槐,说她“只配当姨太”,妯娌冷眼相待,家里规矩多得让人喘不过气。 更致命的是,夏之时失势后,整日沉溺于鸦片,屋里弥漫着那股甜腻又让人发昏的味儿,性情也大变,对女儿病重都漠不关心。 在那个时代,多少女性离了男人便一无所有,但她毅然选择净身出户。 她抗争的,不仅是失败的婚姻,更是那个时代强加于女性身上的无形枷锁。 在上海那个无边的黑夜里,她把那张泛黄的结婚照一点点烧成灰烬,火光映着她没有一丝泪水的脸。那一刻,她不再是谁的妻子,她只是董竹君。 从织袜厂、黄包车公司的失败,到纱管厂被日军炮火夷为平地,再到1935年创办“锦江小餐”,她屡败屡战。 正是留学时学到的先进思想和审美,让她敢于改良川菜、首创一次性筷子、在餐具上印制“竹”字,最终成就传奇。她敏锐的商业眼光,源于在日本积累的学识,是典型的能力跨域复利。 1951年,她将亲手打造的商业帝国无偿献给国家,累计捐出十五万美元。 她说,是新时代给了她新生,她理应回报这个时代。这份格局,已将个人成败融入了家国叙事,实现了个人价值与时代价值的共振。 晚年,她虽历经磨难,却在狱中画梅,写下“青松不畏寒霜雪”的诗句。她的人生,就像那寒冬里的青松,在乱世中活出了挺直的模样。 或许我们每个人都该问问自己,在人生的牌桌上,那三个“绝不退让”的条件,又是什么?